从996福报之殇,到小镇做题家的彷徨;从佛系躺平养生学,到摸鱼成瘾打工人,在反讽和自嘲中,我们似乎身处“内卷”的时代,这个时代夹杂着劳资、城乡和性别等各种不平的矛盾。在这“内卷”的时代,实现阶层流动是不是越来越难了,社会是不是越来越固化了?最近一篇发表在 PNAS 上的论文,分析了建国以来社会流动的长期趋势。研究发现,由于近几十年来中国快速的工业化,代际职业流动呈上升趋势。然而,排除工业化影响后,代际职业流动实际上在持续下降。中国的代际教育流动也呈现类似的下降趋势。但是,尽管中国的社会流动在持续下降,但是目前除女性教育流动外,中国的社会流动水平仍高于美国。

集智俱乐部组织的「计算社会科学读书会」第二季已经启动报名,将聚焦讨论Graph、Embedding、NLP、Modeling、Data collection等方法及其与社会科学问题的结合,并针对性讨论预测性与解释性、新冠疫情研究等课题。读书会6月18日开始,持续10-12周,详情见文末。

研究领域:社会学,代际流动,阶层提升

论文题目:

Trends in social mobility in postrevolution China

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2117471119

“996”、“鸡娃”以及考公考研等与“内卷”相关的话题日益成为社会舆论的热点,其中还夹杂着对劳资、城乡和性别等各种不平等矛盾的讨论。那么,在这个年轻人越来越感到“内卷”的时代,要实现社会阶层的提升是不是越来越难了?我们是否会比父辈过得更好?我们的社会越来越固化了吗?

要回答以上问题,就需要对当代中国的社会流动趋势进行分析。所谓社会流动(social mobility),又称代际社会流动,是指个人的社会地位与他们的父母相似的程度。在全球不平等加剧的时代,社会流动是学术界和政策制定者都非常关注的一个紧迫问题。由北京大学谢宇和董浩以及哈佛大学的周翔和宾夕法尼亚大学的宋曦等老师撰写的一篇论文,研究了新中国建国以来的社会流动长期趋势,主要关注了代际职业流动和代际教育流动两类指标。作者对职业和教育进行了基于等级的衡量,反映了受访者及其父母在同龄人中的相对社会地位,不受长期以来职业结构或教育分布的巨大社会变化的影响。因此,在不同出生队列、不同年代、不同性别和两个国家之间具有可比性。

伴随着经济改革以来中国经济不平等性的急剧上升,两股“逆流”成为中国代际社会流动趋势的特征。论文作者发现,一方面,改革后中国的工业化促进了职业流动。另一方面,中国工业化的职业流动性和教育流动性都呈下降趋势,在最近一批人中达到与美国相似的水平。为什么会出现这种相对反直觉的现象呢?

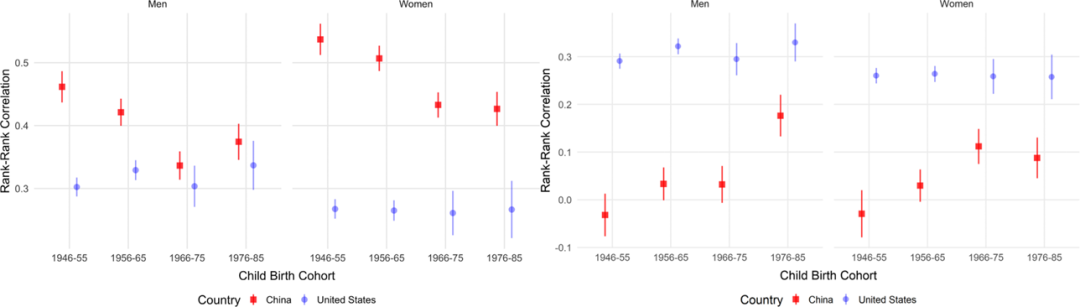

图1:左图,中国和美国所有受访者的代际职业流动趋势;右图,中国和美国不包括农民的代际职业流动趋势比较。

在图1中,作者展示了按性别和每10年的出生队列受访者的父亲和后代之间职业百分位数的相关系数。相关系数越高,意味着父亲和孩子的职业地位越相似,因此代际社会流动的水平越低。左图显示,中国 1946-1955 年出生的人群中,职业相关性开始时的水平要高得多,男性为0.46,女性为0.54以上,但是在此后的出生的群体中,男女都有下降的趋势,表明中国的社会流动性在稳步提高。相比之下,美国的相关系数则保持相对稳定。

但是,在剔除了农业相关职业的受访者后,中国的社会流动趋势却发生了逆转(图1,右图)。在非农业人口的子女中,中国代际职业的相关性从 1946-1955 年出生的第一批人的 0 左右上升到 1976-1985 年出生的最新一批人中男性的 0.2 和女性的 0.1 左右。虽然与美国相比,中国非农职业的父亲和孩子的地位之间的关联非常弱,但随着时间的推移,这种关联会越来越强,并且总体趋势是与美国趋同。

出现以上两个相反的趋势,可以归因于中国改革开放前较低的工业化水平,农民的职业继承性特别强。而在改革后的工业化过程中,中国的农村劳动力经历了重大转变,大量农民进城务工,因此中国较高的社会流动性归功于工业化的发展。相比之下,美国在整个研究期间已经完成了工业化,只有不到 3% 的劳动力从事农民或农场劳动,因此保持了较为稳定的社会流动性。

值得注意的是,在早期出生的群体中,尽管中国男性的社会流动性异常高,但来自农村户口的中国女性的社会流动性尤其有限。而美国代际职业流动趋势的现有工作大多集中在男性身上,因为很大一部分美国女性在 1960 年代之前并没有参加劳动大军。然而,中国的情况却大不相同,因为建国后,国家大力尊重和倡导女性的劳动权力。

作者通过职业衡量了中国的社会流动,但职业在一个人的生命过程中不一定是保持不变的。因此,使用职业作为社会地位的衡量标准,会忽略职业中潜在的个人层面的异质性。所以作者用对代际教育流动的分析来补充了上述对职业流动的分析。

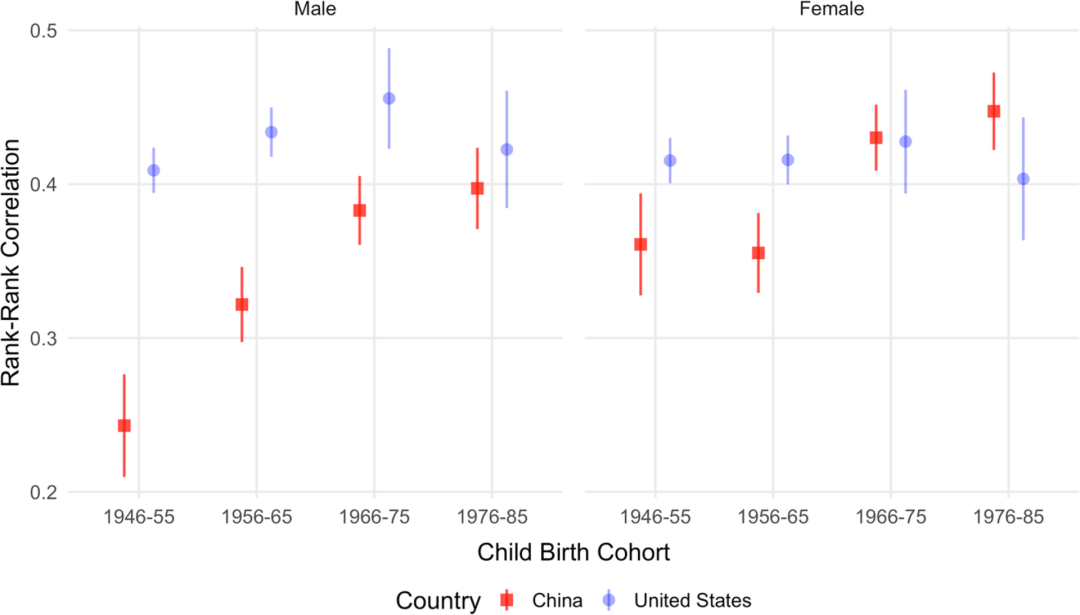

从图2可以发现,中国的教育代际相关系数呈上升趋势,特别是男性的相关性,并且非农人口的代际教育流动和代际职业流动的趋势有惊人的相似性。中国女性的代际教育流动性似乎也与美国女性的代际教育流动性趋于一致。这意味着中国的代际教育流动性在缓慢降低,也许是由于整个国民受教育水平的提高。

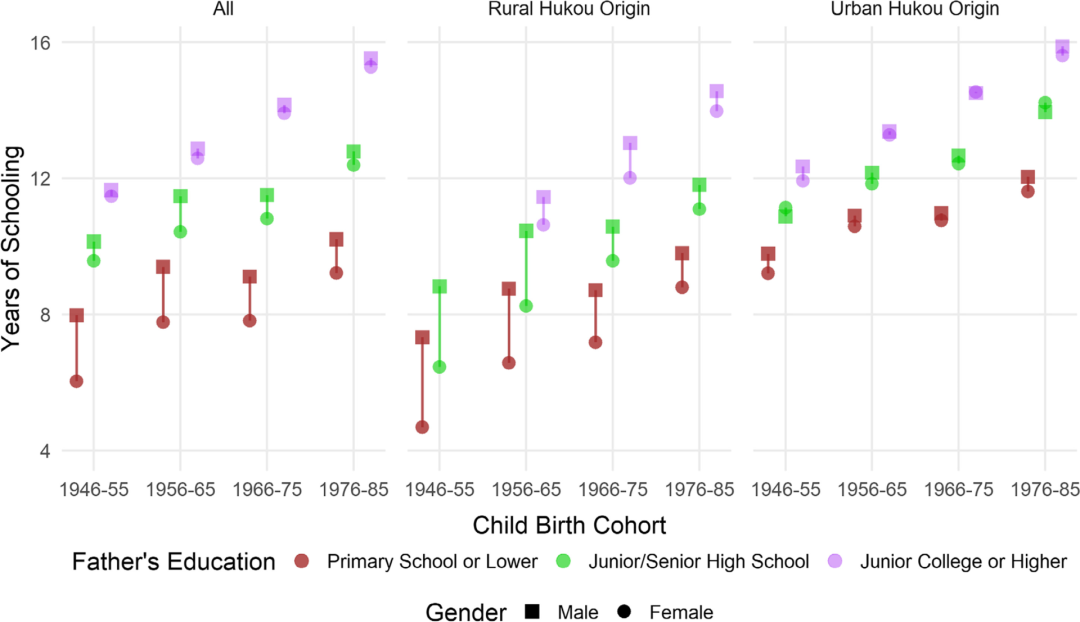

作者按照父亲的教育程度(小学或更低,初中/高中,大专或更高),以及孩子的出生队列,性别和户口出身绘制了图3,其中,最明显的趋势是受教育年限的总体增长,这是由于在此期间中国的教育供应迅速扩大。

图3:按性别和父亲的教育程度分列的所有个人、农村户口和城市户口的个人的平均受教育年限趋势。

平均而言,父亲受过更多教育的孩子接受的教育年限更长,但城乡教育差距一直存在。在所有队列和父亲教育的所有级别中,我们没有看到城市出身的人存在明显的性别差距。 然而,对于农村出身的个人而言,所有队列都表现出了巨大的性别差异。

观察到中国的代际教育流动性呈现下降趋势,这否意味着通过教育改变命运将越来越难?近期政府大力打击课外补习业一定程度上反映了对中国相对社会流动性下降的担忧。但我们也应该注意到,城乡和性别受教育程度的差距在不断缩小,并且随着工业化的深入,年轻一代选择不同职业机会更多。

如果说中国迅猛的工业化主导了社会的绝对流动性(流动性不断提高),那么户籍制度则主要影响了中国社会的相对流动。这是一个做蛋糕和分蛋糕的互动过程。作者认为,户籍制度也是影响社会阶层流动性别不平的主要原因之一。

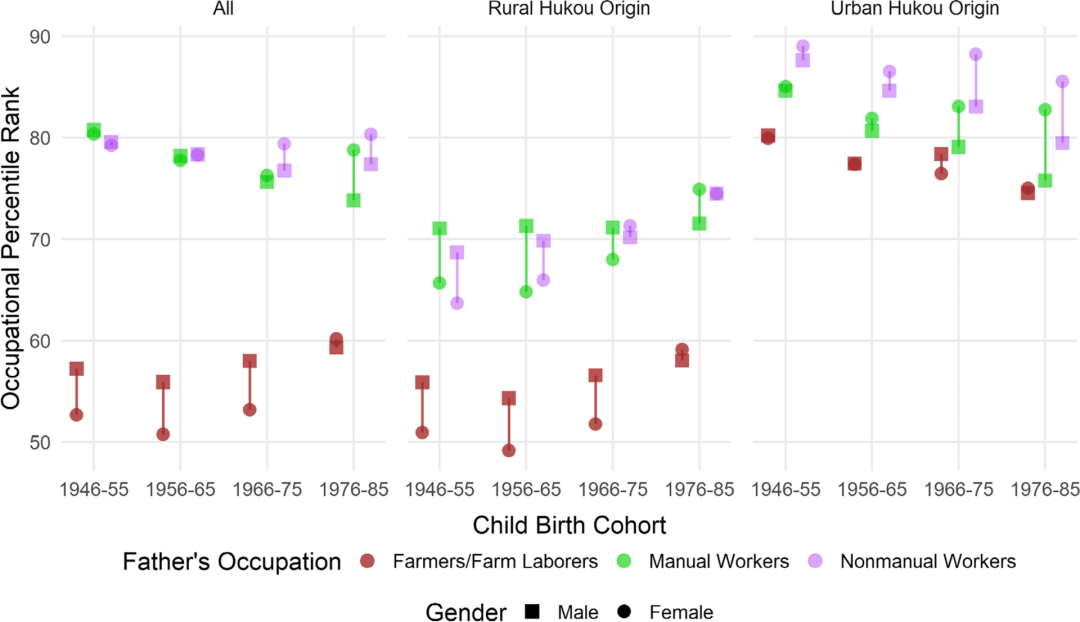

虽然农民家庭有强烈的重男轻女思想,但对中国农村来说,向上流动往往意味着从农村户口转为城市户口,例如通过接受高等教育或服兵役。在图3中,按父亲的职业(按农民、体力劳动者和非体力劳动者三大类衡量)、孩子的性别和孩子的户口来展示职业状况的趋势。我们观察到,与其他群体相比,农村户口都与较低的职业地位有关。

在所有的出生组别中,除了最近的 1976-1985 年,在所有三类父亲职业中,农村户口的人在职业地位方面明显存在着有利于男性的性别差距。相比之下,没有发现城市户口的女性在职业地位方面有明显的劣势,并且在最近的两组人口中,父亲是体力劳动者或非体力劳动者的城市户口女性平均获得了比男性同行更高的职业地位。

图4:按性别和父亲的职业划分,所有个人、农村户口的个人和城市户口的个人的职业百分位数的趋势。

但是,随着城市化水平的提高,以及户籍制度对人口流动限制的逐步取消,户口在降低社会流动性方面的整体作用会变得更加有限。随着时间的推移,工业化、教育扩张和生育率下降的力量已经削弱了农村户口对女性社会流动的强大限制因素,虽然性别不平等还没有完全消失,但如今已经大大缩小了,甚至在某些方面消除了农村户口人员之间的性别差距。

在过去40年里,中国的社会流动性增加是由于“快速工业化”将劳动力从低流动性农业部门转移出去。但在这一结果的背后隐藏着另一种力量,即市场化,它在相反的方向上发挥作用。当工业化的影响被扣除,流动性显示出下降趋势。但这种结果并不是市场化本身的影响,而是不平等加剧的结果。

斯坦福大学教授 David B. Grusky 在评论这篇论文时指出[1],市场转型理论解释了社会主义的转变如何影响流动性,工业主义理论解释了经济发展如何影响流动性,市场化理论解释了新自由主义制度的传播如何影响流动性。这些理论背后所调用中观层次因素可以作为理解社会流动长期趋势的简单框架。

主要有四个这样的中观层次因素,即社会地位、家庭事业地位(Family business status)、经济资源和社会文化资源。每个要素都以影响社会流动性的方式分布和制度化。因此,社会流动性的未来取决于以下两者之间的竞争:(1)围绕地位组织的不平等和支配地位如何影响流动性的规则;(2)围绕经济资源分配组织的不平等和支配经济资源如何影响流动性的规则。

中国前者基于地位的力量正在变得不那么突出从而增加了社会流动性(如户籍制度的式微,农业在国民经济占比的下降),而后者基于经济的力量正在变得更加突出,从而降低了社会流动性。后一种动力可以很容易地抵消前者,从这个意义上说,流动性的未来取决于基于地位的不平等和基于资源的不平等之间的竞争结果。

职业间的收入不平等正在加剧,这种以资源为基础的不平等加剧对流动性产生了阻碍作用。美国收入不平等的加剧意味着顶级职业的父母拥有相对更多的资源来帮助他们的孩子,结果他们的孩子越来越有可能获得排名靠前的职业。这种结果不是市场化本身的影响,而是不平等加剧的结果(市场化可能会或可能不会带来)。

这种培训和资格认证的市场化在中国表现为昂贵的课后辅导、考试准备服务和外国寄宿学校。这些机会市场似乎正在世界各国兴起,让富裕的父母能够将他们的钱转化为他们孩子的高质量简历,从而创造出素质恰巧与金钱相吻合的假象。

其次,由于信息、社会网络和其他社会文化资源在职业之间分布不均,限制社会流动的一个关键动力是在这些资源上预测获得理想职业的机会。例如基于收入的住宅隔离的增长,原则上可能会导致社会文化不平等的加剧, 而居住在高档学区的学生往往能获得更好的教育资源。

因此,两种类型的不平等(即经济和社会文化)都有可能迅速增长,足以抵消基于地位的组织衰落带来的流动性增加效应。换句话说,后期工业时代的社会流动可能对个人的地位(例如,城乡、种族、移民身份)的反应越来越小,但对他们购买所需培训的能力的反应越来越大。很难评估这两种力量中的哪一种会胜出,以及这场竞争的结果是否在所有社会中都是一样的,值得进一步探讨和研究。

1. David B. Grusky,Trends in social mobility depend on the competition between status and money ,https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2200687119

计算社会科学作为一个新兴交叉领域,越来越多地在应对新冠疫情、舆论传播、社会治理、城市发展、组织管理等社会问题和社科议题中发挥作用,大大丰富了我们对社会经济复杂系统的理解。相比于传统社会科学研究,计算社会科学广泛采用了计算范式和复杂系统视角,因而与计算机仿真、大数据、人工智能、统计物理等领域的前沿方法密切结合。为了进一步梳理计算社会科学中的各类模型方法,推动研究创新,集智俱乐部发起了计算社会科学系列读书会。

新一季【计算社会科学读书会】由清华大学罗家德教授领衔,卡内基梅隆大学、密歇根大学、清华大学、匹兹堡大学的多位博士生联合发起,自2022年6月18日开始,持续10-12周。本季读书将聚焦讨论Graph、Embedding、NLP、Modeling、Data collection等方法及其与社会科学问题的结合,并针对性讨论预测性与解释性、新冠疫情研究等课题。读书会详情及参与方式见文末,欢迎从事相关研究或对计算社会科学感兴趣的朋友参与。

详情请见:

数据与计算前沿方法整合:计算社会科学读书会第二季启动