今天,地球系统正处于由人类排放的温室气体和生物圈退化驱动的温室地球路径上,朝着比工业化前温度高大约2℃的行星阈值前进。这篇发表于PNAS的文章认为,超过这个阈值,有可能激活其他临界级联要素,形成多米诺骨效应,使地球系统不可逆转地达到更高温度,对生态系统、社会和经济造成严重破坏。人类需要采取集体行动来引导地球系统远离潜在的阈值,稳定在一个类似间冰期的宜居状态。这种行动需要对整个地球系统(生物圈、气候和社会)进行管理,其中可能包括全球经济的去碳化、加强生物圈碳汇、行为改变、技术创新、新的治理安排和社会价值观的转变。

关键词:全球气候变化,行星阈值,吸引子,生物地球物理反馈,临界级联,生态系统韧性

Will Steffen、Johan Rockström、Katherine Richardson等 | 作者

刘志航 | 译者

刘培源 | 审校

论文题目:Trajectories of the Earth System in the Anthropocene

论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1810141115

1. 温室地球路径的风险

2. 替代的稳定地球路径

3. 结论

“人类世”是一个正在被倡议的新地质时代概念[1],其依据是观察到人类对基本地球过程的影响已经变得如此深刻[2],以至于它们将地球驶出“全新世”时期。在全新世时期,出现了农业、定居社区以及最终发展出在社会和技术层面都相当复杂的人类社会。地质学界正在考虑将“人类世”正式确定为一个新的地质时代[3],但无论这一过程的结果如何,人类世的条件在几个方面都明显超越了全新世的条件[2]。在影响地球系统轨迹方面,人类活动现在可以与地质力量相媲美,这种认识对地球系统科学和社会决策都有重要意义。虽然世界上不同的社会对地球系统的压力有不同和不平等的贡献,并将有不同的能力来改变未来的轨迹[4],但在分析地球系统的未来轨迹时,需要考虑到人类对系统影响的总和。

这篇文章通过解决以下问题来探索地球系统未来的潜在轨迹或发展路径:

-

在地球系统的轨迹中,是否有一个行星阈值(planetary threshold),如果它被突破,可能地球再也无法稳定在中等温度上升区间内?

-

考虑到我们对地球系统内在的地球物理和生物圈反馈的理解,这样一个阈值可能在哪里?

-

如果这个阈值被跨越,会有什么影响,特别是对人类社会的福祉?

-

人类的哪些行动可以创造出一条路径,使地球系统远离潜在的阈值,并朝着维持类似间冰期(interglacial)的条件发展?

解决这些问题需要将地球系统的生物地球物理学知识与人类社会发展运作的社会科学和人文学科的知识进行深度整合[5]。整合必要的知识可能是困难的,特别是考虑到所涉及的巨大的时间尺度范围。复杂系统分析的概念越来越多地提供了一个框架,将与人类世相关的不同领域的研究结合起来[6]。可以用由非线性过程、相互作用和反馈控制的阈值所分隔的交替状态之间的轨迹来描述、研究和理解地球系统的动力学。基于这个框架,我们认为,未来十年或二十年发生的社会和技术趋势及其决策,可能会极大地影响地球系统在数万至数十万年内的轨迹,并可能导致地球出现类似于几百万年前状态——那时的环境对当前的人类社会和许多其他物种来说是不宜生存的。

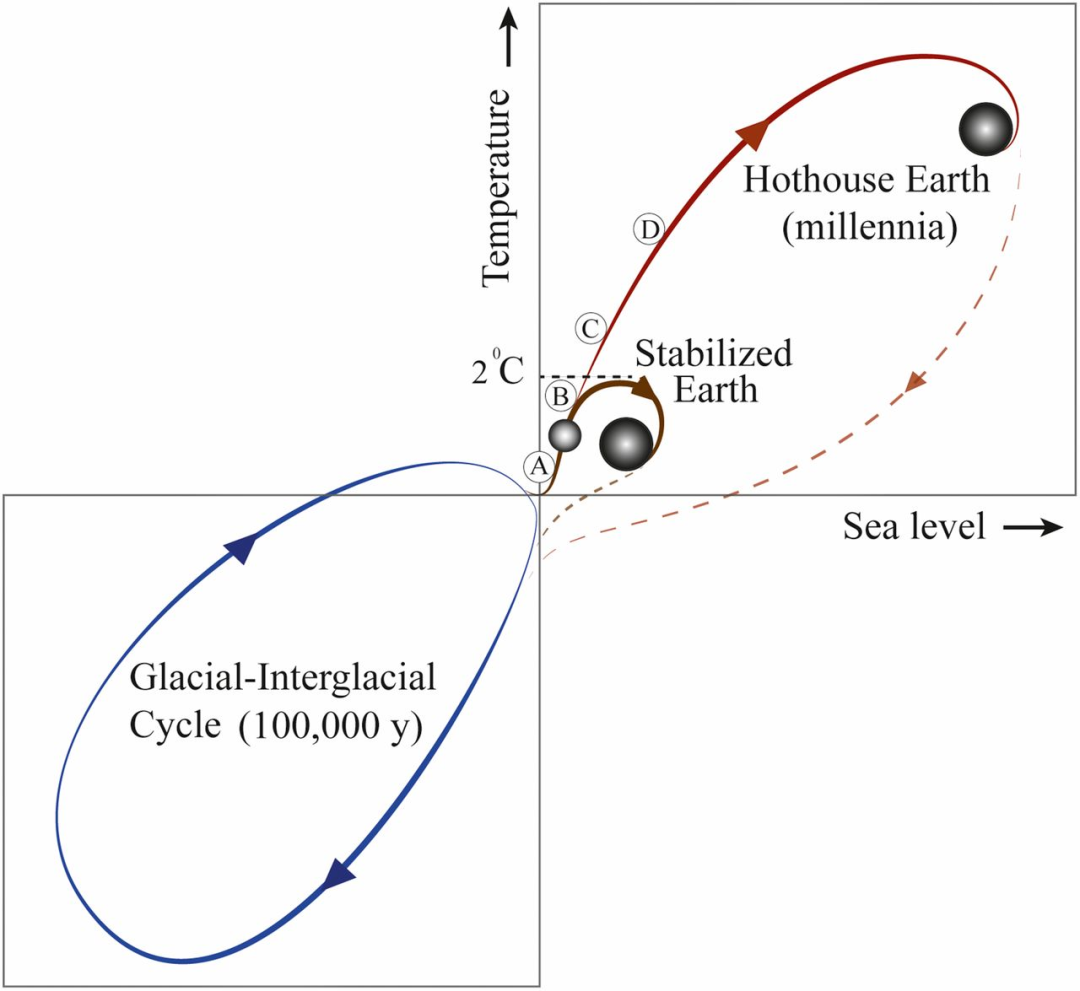

地球系统在第四纪晚期,特别是全新世的发展轨迹,为探索人类世的人类驱动变化和系统的未来轨迹提供了背景。图1显示了复杂的地球系统动力学的简化表示,其中物理气候系统受到了地球轨道和倾角缓慢变化的影响。在第四纪晚期(过去120万年),该系统一直保持在冰川期和间冰期的两个极端之间。在过去的一百万年里,并不是每一个冰川-间冰期都遵循精确的轨迹[7],但这些周期遵循相同的“总体路径”(我们用这个词来指代大体相似的轨迹集合)。完整的冰川期和间冰期状态以及约10万年的振荡,松散地构成了极限环,即冰期的渐进动力学被模拟为非自主动力学系统中的拉回吸引子(pullback attractor)。图1左下角以温度和海平面为轴,用蓝色显示了这个极限环的示意图。全新世是由极限环的顶部靠近标签A的地方表示。

图1. 在典型的冰川-间冰期的背景下,未来可能的气候路径示意图(左下)。地球系统的间冰期状态处于冰川-间冰期的顶部,而冰川期状态则处于底部。海平面通过热膨胀以及冰川和冰盖的融化,相对缓慢地跟随温度变化。图中的横线代表工业化前的温度水平,地球系统目前的位置由红线上靠近稳定地球和温室地球路径之间的小球体显示。图中还显示了比工业化前水平高出2℃的行星阈值。沿着稳定地球/温室地球路径的字母代表了地球近期的四个时期,这些时期可能有助于了解这些路径的位置。A:中新世;B:始新世;C:中上新世;D:中中新世。它们在路径上的位置只是近似的。

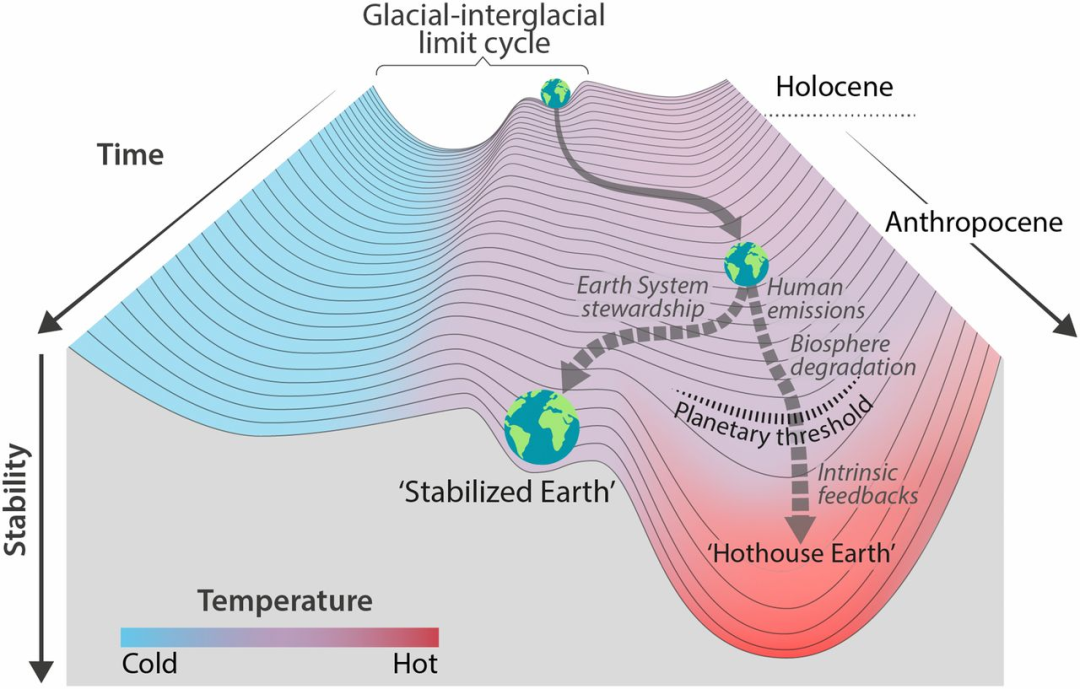

在图1中,地球系统在“人类世”中的当前位置由右上角的小球表示,它位于远离冰川-间冰期极限环的路径上。在图2的稳定性景观中,地球系统的当前位置由加深的人类世吸引盆(basin of attraction,吸引到某个吸引子的点集)中实心箭头末端的球体表示。

图1. 稳定性景观显示了地球系统走出全新世,从而走出冰川-间冰期极限环,进入温度更高的“人类世”中的路径。图1中的分岔在这里被显示为地球系统在未来的两条不同的路径(分裂的箭头)。目前,地球系统正处于由人类排放的温室气体和生物圈退化驱动的温室地球路径上,朝着∼2℃的行星阈值前进(图1中2℃的水平断线),超过这个阈值,系统就会在内在的生物地球物理反馈的驱动下走上一条基本上不可逆转的路径。另一条路径是通往稳定地球,这是一条由人类创造的反馈引导的地球系统管理的路径,是一个稳定的、由人类维护的吸引盆。“稳定性”(纵轴)在这里被定义为系统的势能的倒数。处于高度稳定状态(深谷)的系统具有较低的势能,将其移出这种稳定状态需要相当的能量。处于不稳定状态(山顶)的系统有很高的势能,它们只需要一点额外的能量就可以把它们从山上推下来,推向势能较低的谷地。

人类世代表着地球系统在人类的推动下,开始脱离冰川-间冰期的极限环,走向新的、更热的气候条件和一个完全不同的生物圈[2, 8, 9]。目前的情况是,地球温度比工业化前的基线高出1℃以上[10],接近过去120万年间冰期条件的上限。更重要的是,过去半个世纪气候系统的快速发展,以及人类系统的技术锁定和社会经济惯性,使气候系统处于过去间冰期条件范围之外。因此,我们认为,地球系统可能已经通过了潜在路径中的一个“岔路口”(图1中的A点附近),很可能使地球系统脱离下一个冰川周期[11]。

在未来,地球系统有可能遵循许多轨迹[12, 13],通常由气候模型模拟的全球温度上升的大范围表示[14]。在大多数分析中,假定累积的二氧化碳排放和全球温度上升之间存在着准线性关系,这些轨迹主要是由人类活动已经排放并将在本世纪剩余时间里继续排放的温室气体数量驱动的[14]。然而,我们在此提出,地球系统内的生物地球物理反馈过程加上人类对生物圈的直接退化作用,可能会发挥比假设更严重的影响,限制了未来潜在轨迹的范围,并可能消除了中间轨迹的可能性。我们认为,这些系统内部动力学,特别是反馈过程中的强非线性,可能成为引导地球系统在未来几个世纪中实际遵循的轨迹的一个重要因素,甚至是主导因素,这是一个很大的风险。

这种风险在图1和图2中用一个行星阈值表示(图1中温室地球路径上的水平线,大约比工业化前温度高2℃)。超过这个阈值,地球系统中固有的生物地球物理反馈,可能成为控制系统轨迹的主导过程。准确地说,潜在的行星阈值可能在哪里还不确定[15, 16]。研究人员建议这个阈值为 2℃,因为2℃的变暖有可能激活重要的临界要素[12, 17],进一步提高温度,激活其他临界级联要素,形成多米诺骨效应,使地球系统达到更高的温度(临界级联)。这种级联实质上包括导致复杂系统中阈值的动力学过程(参考文献18的4.2节)。

这一分析意味着,即使《巴黎气候协定》中1.5°C至2.0°C的温升目标得以实现,我们也不能排除一连串的反馈可能将地球系统不可逆转地推向“温室地球”路径。人类面临的挑战是创造一个“稳定地球”路径,使地球系统脱离目前的轨道,转向低于温室地球的阈值(图2)。人类创造的稳定地球路径通向一个吸引盆,如果没有人类的管理来创造和维护,这样一个吸引盆就不可能存在于地球系统的稳定景观中。创造这样的路径和吸引盆需要从根本上改变人类在地球上的角色。这种管理角色需要有意识的、持续的行动,成为地球系统动力学的一个组成部分,创造反馈,使系统保持在稳定地球路径上。

我们现在通过考虑相关的生物地球物理反馈(Biogeophysical Feedbacks)和临界级联(Tipping Cascades)的风险,更详细地探讨这个关键问题。

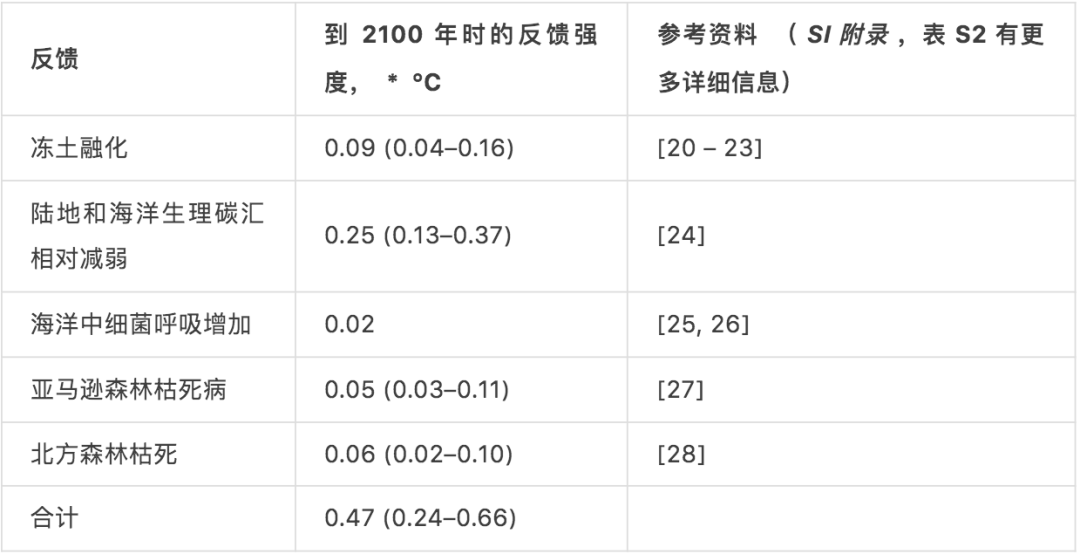

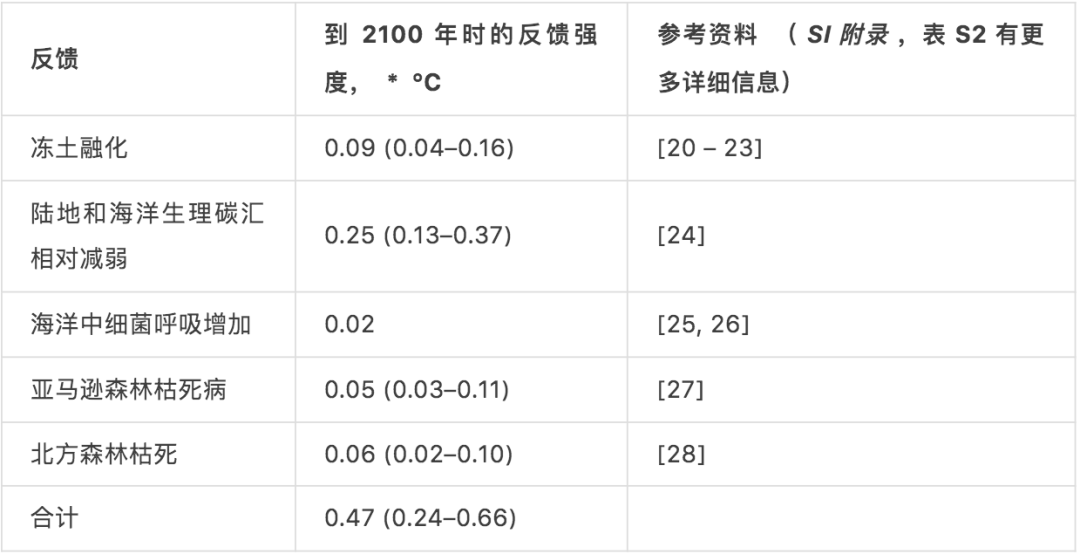

地球系统的轨迹受到系统内生物地球物理反馈的影响,这些反馈可以将系统维持在一个特定的状态(负反馈),也可以放大扰动并推动向不同状态转变(正反馈)。一些可以将地球系统维持在类似于全新世的条件下的关键负反馈,特别是陆地和海洋系统的碳吸收,相对于人类的强迫作用正在减弱[19],增加了正反馈在主导地球系统的轨迹中发挥重要作用的风险。表1总结了可能加速变暖的碳循环反馈,而SI附录中的表S2则详细描述了一套更完整的生物地球物理反馈,这些反馈可由本世纪剩余时间内可能达到的强迫水平触发。

表1. 地球系统中可能加速全球变暖的碳循环反馈作用

预估的反馈强度是根据2100年时~ 2 °C 的升温。

大多数反馈可以显示连续响应和临界点行为,其中反馈过程在越过一个关键阈值后变得自我延续;表现出这种行为的子系统通常被称为“临界要素”(tipping elements)[17]。行为的类型(连续响应或临界点/破坏性变化)可能取决于强制力的大小或速率,或两者都是。在达到临界点之前,许多反馈将显示出一些渐进的变化。

与反馈有关的少数变化在50-100年的短时期内是可逆的(例如,北极海冰范围随着气候变暖或变冷而变化;南极海冰可能不太可逆,因为南大洋的热量积累),但大多数变化在对当代社会重要的时间范围内基本上是不可逆转的(例如,永冻土中的碳流失)。少数反馈没有明显的阈值(例如,陆地和海洋生态碳汇的变化,如因二氧化碳施肥效应而增加碳吸收量或因降雨量减少而减少吸收量)。对于某些临界要素,跨越临界点可能会引发突然的非线性反应(例如,亚马逊雨林的大片区域转化为热带草原或季节性干旱森林),而对于其他要素,跨越临界点将导致更彻底的影响(如,永久冻土的大规模丧失)。在跨越临界点之后,也可能存在相当大的滞后期,特别是对于那些涉及大量冰块融化的临界要素。然而,在某些情况下,当发生大规模冰山爆发时,冰的损失可能非常迅速(例如,海因里希事件)。

对于一些反馈过程,其大小,甚至方向都取决于气候变化的速度。如果气候变化的速度较慢,生物群落的转变可以跟踪温度/湿度的变化,生物群落可能会逐渐变化,随着气候变暖和大气中二氧化碳浓度的增加,可能会从大气中吸收碳。然而,如果气候变化的速度过快,就会越过一个临界点,通过广泛的干扰(如山火、昆虫袭击、干旱)可能会发生快速的生物群落转变,从而现有的生物群落会突然消失。在一些陆地情况下,如大范围的山火,可能会有大量的碳进入大气,从而影响地球系统的轨迹[29]。

对不断变化的气候的不同反应率可能导致复杂的生物圈系统动力学,对反馈过程产生影响。例如,永久冻土融化的延迟很可能会推迟北方森林的预计北移[30],而这些森林南部地区的变暖可能会导致它们转化为碳储存能力低得多的草原。总体结果将是对气候系统的正反馈。

所谓的地球“绿化”,是由于大气中二氧化碳浓度增加导致的植物生长增强[31],近几十年来增加了土地碳汇[32]。然而,大气中二氧化碳的增加提高了温度,更热的叶子光合作用的效果就会降低。还涉及其他反馈——例如,土壤变暖增加了微生物呼吸,将二氧化碳释放回大气中。

我们的分析集中在从现在到2100年的反馈强度上。然而,到2100年显示出可忽略不计或非常小的幅度的几个反馈,仍然可能在那之前被触发,它们最终可能在更长的时间范围内——几个世纪甚至几千年——产生显著的反馈强度,从而影响地球系统的长期轨迹。这些反馈过程包括永久冻土融化、海洋甲烷水合物的分解、海洋细菌呼吸的增加、极地冰盖的丧失,同时伴随着海平面的上升和通过海洋环流的变化对温度上升的潜在放大[33]。

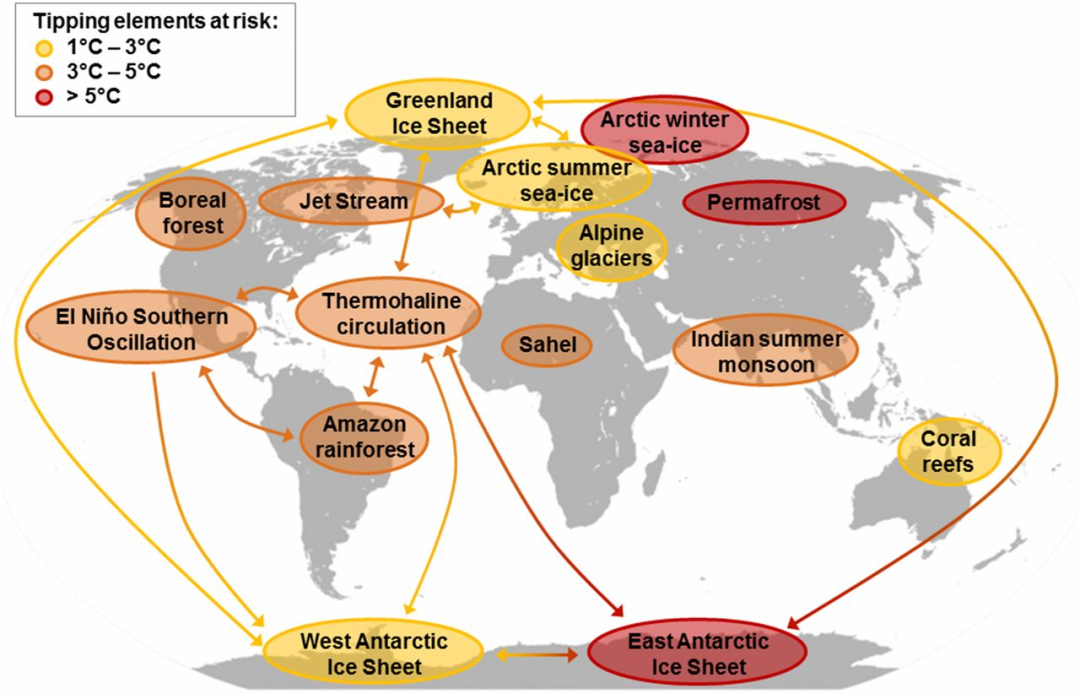

图3显示了一些潜在临界级联的全局图。临界要素根据其估计的阈值温度分为三个群组[12, 17, 39]。当全球温度的上升达到较低温度群组的水平时,可能会形成级联,激活临界要素,如格陵兰冰原或北极海冰的损失。这些临界要素,加上一些非临界要素的反馈(如陆地和海洋生理碳汇的逐渐减弱),可以将全球平均温度推得更高,诱发中温和高温群的临界。例如,格陵兰冰盖的临界(损失)可能引发大西洋经向洋环流(AMOC)的关键转变,通过引起海平面上升和南大洋热量积累,共同加速东南极冰盖[32, 40]的冰损,时间尺度为数百年[41]。

图3. 潜在临界级联的全球地图。根据全球平均地表温度的估计阈值(临界点),对各个临界要素进行了颜色编码[12, 34]。箭头显示的是基于专家启发的、可能产生级联的临界要素之间的潜在相互作用。请注意,尽管东南极洲冰盖的临界(损失)风险被提出为>5℃,但东南极洲的一些海洋部门在较低的温度下可能是脆弱的[35-38]。

对过去行为的观察支持海洋环流的变化对这种反馈级联的重要贡献。在以前的冰川时期,气候系统在两种状态之间摇摆不定,这似乎反映了北欧海域对流活动的变化和AMOC活动的变化。这些变化造成了典型的温度反应模式,称为“两极跷跷板”[42-44]。在北方极度寒冷的情况下,热量在南大洋积累,南极洲变暖。最终,热量向北移动,并产生了地表下的升温,这可能有助于破坏北半球冰盖边缘的稳定[45]。

如果格陵兰岛和西南极冰盖在未来融化,附近表层水的清新和冷却将对海洋环流产生重大影响。虽然重大环流变化的概率难以量化,但气候模型模拟表明,与目前格陵兰岛融化速度相适应的淡水输入足以对海洋温度和环流产生可测量的影响[46, 47]。这一过程导致的北部高纬度地区的持续变暖可能会加速该地区的反馈或激活临界要素,如永久冻土的退化、北极海冰的损失和北方森林的枯萎。

虽然这似乎是一个极端的情况,但它说明,即使是温度较低的群组(即巴黎目标)的升温范围,也可能通过级联效应导致中温和高温群组的临界。基于对临界级联的分析,并采取规避风险的方法,我们认为潜在的地球阈值可能发生在比工业化前低2.0℃的温度上升(图1)。

如果当今社会想要避免跨越那个潜在阈值,将地球系统锁定在温室地球路径上,那么他们就必须做出慎重的决定,以避免这种风险,并将地球系统维持在类似于全新世的条件。这种人类创造的路径在图1和图2中被我们称为 “稳定地球”(图1右上方底部的小环),在这种情况下,地球系统被维持在温度上升不超过工业化前2℃的状态(一种“超新世”状态)[11]。稳定地球将需要大幅削减温室气体排放,保护和加强生物圈碳汇,努力从大气中清除二氧化碳,可能还要进行太阳辐射管理,以及适应已经发生的变暖的不可避免的影响[48]。图1右上角稳定地球以外的短断红线代表了在较长时期内可能回到类似冰川期的条件。

从本质上讲,稳定地球路径可以被概念化为地球系统的一个制度,在这个制度中,人类发挥着积极的地球管理作用,维持着介于晚第四纪的冰川-间冰期极限循环和温室地球之间的状态(图2)。我们强调,稳定地球不是地球系统的固有状态,而是人类致力于持续管理其与地球系统其他部分的关系的路径。

一个关键的问题是,如果地球的行星阈值被越过,走向温室地球路径,无论人类社会采取什么行动,进入稳定地球路径都会变得非常困难。在阈值之外,地球系统内部的正向(强化)反馈——不受人类影响或控制——可能成为系统路径的主要驱动力,因为个别的临界要素随着时间的推移和温度的上升而产生关联的级联(图3)。换句话说,在地球系统走上温室地球路径后,如图2所示,替代的稳定地球路径将很可能变得不可用。

温室地球对许多人来说可能是无法控制和危险的,特别是如果我们在短短一两个世纪内过渡到温室地球,它对健康、经济、政治稳定[12, 39, 49, 50](特别是对气候最脆弱的人),以及最终对人类的可居住性构成严重风险。

对“人类世”中出现的快速气候变化所带来的风险的洞察,不仅可以从当代的观察中获得[51-55],而且可以从过去人类社会与区域和季节性水文气候变异之间的互动中获得。这种变异性往往比全球、长期的全新世变异性要明显得多(SI附录)。农业生产和水供应特别容易受到水文气候变化的影响,导致热/干或冷/湿的极端情况。社会的衰落、崩溃、迁移/重新定居、重组和文化变化往往与严重的区域性干旱和距今4.2-3.9万年的全球大干旱有关,所有这些都发生在相对稳定的全球全新世约±1℃的狭窄温度范围内[56]。

SI附录,表S4总结了对人类福祉至关重要的生物群落和区域生物圈-物理气候子系统,以及如果地球系统遵循温室地球路径所带来的风险。虽然这些生物群落或区域系统在稳定地球路径中可能被保留,但在温室地球路径中,大多数或所有的生物群落或区域系统可能会发生重大变化或退化,对人类社会的生存能力带来严重挑战。

例如,农业系统特别脆弱,因为它们在空间上是围绕着相对稳定的全新世陆地初级生产力模式组织的,这取决于与肥沃土壤位置有关的温度和降水的既定和可预测的空间分布,也取决于特定的大气二氧化碳浓度。目前的理解表明,虽然稳定地球路径可能导致人类系统适应区域生产的增加和减少之间的大致平衡,但温室地球路径可能会超过适应的极限,导致农业生产的整体大幅下降,价格上涨,甚至富国和穷国之间的差距更大[57]。

世界上的沿海地区,特别是低洼三角洲和邻近的沿海海洋和生态系统,对人类的福祉特别重要。这些地区是世界上大部分人口、大多数新兴大城市以及对国家经济和国际贸易都至关重要的大量基础设施的所在地。温室地球的轨迹几乎肯定会淹没三角洲环境,增加沿海风暴的破坏风险,并在本世纪末或更早的时候消灭珊瑚礁(以及它们为社会提供的所有好处)[58]。

在主流的气候变化叙述中,人类是一种外部力量,以一种大体上线性的、决定性的方式推动着地球系统的变化;人为温室气体排放的强迫性越高,全球平均温度就越高。然而,我们的分析认为,人类社会和我们的活动需要被重新描述为一个复杂的、适应性强的地球系统的一个不可分割的、相互作用的组成部分。这种框架不仅将重点放在减少温室气体排放的人类系统动力学上,而且还放在那些创造或加强负反馈的动力学上,以减少地球系统跨越行星阈值并锁定在温室地球路径上的风险。

因此,人类的挑战是影响地球系统的动力学特性,使全新世和极热状态之间的不稳定条件成为事实上的稳定的中间状态(稳定地球)(图2)。这就要求人类采取审慎的、整体的和适应性的步骤,减少对地球系统的危险影响,有效地监测和改变行为,形成反馈回路,稳定这种中间状态。

关于如何做到这一点——在技术上、道德上、公平上和经济上——有很多不确定性和争论,毫无疑问,规范、政策和制度方面都有很大的挑战性。然而,社会可以采取一系列构成负反馈的行动,总结在SI附录的表S5中,以引导地球系统走向稳定地球。其中一些行动已经在改变排放轨迹。负反馈行动分为三大类:(i) 减少温室气体排放,(ii) 增强或创造碳汇(例如,保护和增强生物圈碳汇和创造新型碳汇)[59],以及(iii) 改变地球的能量平衡(例如,通过太阳辐射管理,尽管这种特殊的反馈带来了地球系统中几个关键过程的不稳定或退化的巨大风险)[60, 61]。虽然减少排放是一个优先事项,但在减少人类对关键生物群落的直接压力方面可以做得更多,这些生物群落通过碳汇和水分反馈对地球系统的状态进行调节,如亚马逊和北方森林(表1),并对整个海洋和陆地生物圈进行更有效的管理。

然而,目前占主导地位的社会经济体系是建立在高碳经济增长和资源开发利用的基础上的[9]。改变这个系统的尝试在当地取得了一些成功,但在全球范围内,在减少温室气体排放或建立更有效的生物圈管理方面几乎没有成功。对目前社会经济系统的渐进式线性改变不足以稳定地球系统。可能需要广泛的、快速的和根本性的转变,以减少跨越阈值和锁定温室地球路径的风险;这些包括行为、技术和创新、治理和价值观的变化[48, 62, 63]。

为减少人类对地球系统的影响,同时改善福祉,国际上的努力包括联合国可持续发展目标和巴黎协议中关于将升温控制在2℃以下的承诺。与这些国际治理举措相匹配的是国家、城市、企业和个人的碳减排承诺[64-66],但迄今为止,这些还不足以实现巴黎的目标。加强雄心将需要新的集体共享的价值观、原则和框架,以及教育来支持这种变化[67, 68]。从本质上讲,有效的地球系统管理是人类社会在稳定地球路径上繁荣发展的一个重要前提[69, 70]。

除了全球治理层面的制度和社会创新外,人口、消费、行为、态度、教育、机构和社会嵌入技术的变化,对于实现稳定地球路径的机会最大化都很重要[71]。许多所需的转变可能需要几十年的时间才能产生全球性的综合影响(SI附录,表S5),但有迹象表明,社会可能正在达到一些重要的社会临界点。例如,在减缓或扭转人口增长方面取得了相对快速的进展,这是因为妇女获得了权力,获得了节育技术,扩大了教育机会,提高了收入水平[72, 73],导致生育率下降。这些人口变化必须辅之以可持续的人均消费模式,特别是在人均消费水平较高的人群中。已经观察到消费者行为的一些变化[74, 75],随之而来的社会规范的大范围转变的机会可能出现[76]。技术创新有助于更快速的去碳化,并有可能从大气中去除二氧化碳[48]。

最终,实现稳定地球路径所需的变革要求国家和国际机构进行根本性的调整和重组,以便在地球系统层面进行更有效的治理[77],在经济治理、全球贸易、投资和金融以及技术发展方面更加强调地球问题[78]。

即使实现了稳定地球路径,人类在通往稳定地球路径上也将面临快速而深刻的变化和不确定性,在政治、社会和环境方面,人类社会的韧性面临挑战[79-82]。稳定后的地球将可能比过去80万年中的任何时候都要温暖[83](也就是说,比完全现代的人类存在的任何其他时间都要温暖)。

此外,稳定地球路径几乎肯定会有一些临界要素的激活(临界级联和图3),以及支持人类的关键生物群落层面的非线性动力学和突然转变(SI附录,表S4)。目前地球系统重要特征的变化率已经达到或超过了过去突发地球物理事件的变化率(SI附录)。由于这些趋势可能至少在未来几十年内持续下去,当代以渐进或增量变化的理论、工具和信念为基础的指导发展方式,以及对经济效率的关注,可能不足以应对这一轨迹。因此,除了适应之外,提高韧性将成为驾驭未来的一个关键战略。

通用的韧性建设战略包括发展保险、缓冲、冗余、多样性以及韧性的其他特征,这些特征对于人类系统在面对变暖和与临界点相关的可能惊喜时的转变至关重要[84]。这种战略的特点包括:(i) 保持多样性、模块化和冗余;(ii) 管理连通性、开放性、缓慢变量和反馈;(iii) 将社会生态系统理解为复杂的适应性系统,特别是在整个地球系统层面[85];(iv) 鼓励学习和实验;以及(v) 扩大参与和建立信任,促进多中心治理系统[86, 87]。

我们的系统方法侧重于反馈、临界点和非线性动力学,已经解决了开篇中提出的四个问题。

我们的分析表明,地球系统可能正在接近一个行星临界点,它可能锁定一个持续快速的路径,走向更热的条件——温室地球。这条路径将被强大的、内在的、难以被人类行为影响的生物地球物理反馈所推动,这条路径不能被逆转、引导或大幅放缓。

这样的阈值在哪里还不确定,但它可能只在温度比工业化前上升2.0℃时提前几十年,因此,它可能在《巴黎协定》的温度目标范围内。

温室地球路径对人类社会的影响可能是巨大的,有时是突然的,而且无疑是破坏性的。

通过创造一个稳定地球路径来避免这个行星阈值,只能通过人类社会协调的、有意识的努力来管理我们与地球系统其他部分的关系,认识到人类是这个系统不可分割的、相互作用的组成部分,才能实现和维持。人类现在正面临着需要做出关键的决定和行动,这些决定和行动可能会影响我们几个世纪,甚至几千年的未来[88]。

这种分析的可信度如何?来自许多方面的重要证据表明,应该认真对待地球阈值的风险,因此,需要创建一个分岔的路径。

首先,地球系统在第四纪晚期的复杂系统行为是有据可查的,也是被理解的。系统的两个边界状态——冰川期和间冰期——被合理地定义,大约10万年的周期。极限周期的10万年周期已经确定,内部(碳循环和冰反照率反馈)和外部(由地球轨道参数变化引起的日照变化)驱动过程普遍为人所知。此外,我们非常有把握地知道,在达到临界变暖水平后,冰原的逐步解体和其他临界要素的越界是难以逆转的。

第二,从地球最近的地质历史来看,与温室地球路径相一致的条件是可以获得的,而大气中的二氧化碳浓度和温度上升水平已经实现或预计在本世纪实现。

第三,在第四纪冰川-间冰川周期中运行的临界要素和反馈过程与那些被认为对地球系统的未来轨迹至关重要的要素相同(生物地球物理反馈,临界级联,图3,表1,和SI附录,表S2)。

第四,当代观察到的[29, 38]在观察到的温度异常比工业化前高1℃时的临界要素行为表明,其中一些要素在全球温度仅增加1℃至3℃时就容易临界,其中更多的要素在更高的温度下容易临界(生物地球物理学反馈和临界级联)[12, 17, 39]。这表明,在温度上升2℃时,临界级联的风险可能很大,超过该点后可能急剧增加。我们认为,在温度上升到比工业化前低2℃时,地球系统中可能存在一个行星阈值。

如果世界要避免跨越地球阈值,“稳定地球路径”需要有意识地管理人类与地球系统其他部分的关系。我们认为,在对人类价值观、公平、行为、机构、经济和技术进行根本性调整的基础上,需要进行深刻的转变。即便如此,通往稳定地球路径将涉及到地球系统结构和功能的巨大变化,这表明在决策中应给予韧性建设战略比现在更多的优先权。一些迹象表明,社会正在开始进行一些必要的转变。然而,这些转变仍处于初始阶段,使目前的轨道远离温室地球的社会/政治临界点尚未被跨越,而通往稳定地球的大门可能正在迅速关闭。

我们在这里的初步分析需要得到更深入的、定量的地球系统分析和建模研究的支持,以解决三个关键问题。(i) 人类是否有可能将地球系统推过行星阈值,并不可逆转地进入温室地球路径?(ii) 在地球系统复杂的稳定格局中,还有哪些路径是可能的,以及它们可能带来的风险?(iii) 需要什么样的行星管理战略来保持地球系统处于可管理的稳定地球状态?

1 PJ Crutzen, Geology of mankind. Nature 415, 23 (2002).

2 W Steffen, W Broadgate, L Deutsch, O Gaffney, C Ludwig, The trajectory of the Anthropocene: The great acceleration. Anthropocene Rev 2, 81–98 (2015).

3 CN Waters, et al., The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. Science 351, aad2622 (2016).

4 A Malm, A Hornborg, The geology of mankind? A critique of the Anthropocene narrative. Anthropocene Rev 1, 62–69 (2014).

5 JF Donges, et al., Closing the loop: Reconnecting human dynamics to Earth System science. Anthropocene Rev 4, 151–157 (2017).

6 SA Levin, Complex adaptive systems: Exploring the known, the unknown and the unknowable. Bull Am Math Soc 40, 3–20 (2003).

7 Past Interglacial Working Group of PAGES, Interglacials of the last 800,000 years. Rev Geophys 54, 162–219 (2016).

8 M Williams, et al., The Anthropocene biosphere. Anthropocene Rev 2, 196–219 (2015).

9 JR McNeill, P Engelke The Great Acceleration (Harvard Univ Press, Cambridge, MA, 2016).

10 E Hawkins, et al., Estimating changes in global temperature since the pre-industrial period. Bull Am Meteorol Soc 98, 1841–1856 (2017).

11 A Ganopolski, R Winkelmann, HJ Schellnhuber, Critical insolation-CO2 relation for diagnosing past and future glacial inception. Nature 529, 200–203 (2016).

12 HJ Schellnhuber, S Rahmstorf, R Winkelmann, Why the right climate target was agreed in Paris. Nat Clim Change 6, 649–653 (2016).

13 HJ Schellnhuber, ‘Earth system’ analysis and the second Copernican revolution. Nature 402, C19–C23 (1999).

14 ; IPCC, Summary for policymakers. Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds TF Stocker, et al. (Cambridge Univ Press, Cambridge, UK), pp. 3–29 (2013).

15 S Drijfhout, et al., Catalogue of abrupt shifts in Intergovernmental Panel on Climate Change climate models. Proc Natl Acad Sci USA 112, E5777–E5786 (2015).

16 TF Stocker, et al., Technical summary. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds TF Stocker, et al. (Cambridge Univ Press, Cambridge, UK, 2013).

17 TM Lenton, et al., Tipping elements in the Earth’s climate system. Proc Natl Acad Sci USA 105, 1786–1793 (2008).

18 M Scheffer Critical Transitions in Nature and Society (Princeton Univ Press, Princeton, 2009).

19 MR Raupach, et al., The declining uptake rate of atmospheric CO2 by land and ocean sinks. Biogeosciences 11, 3453–3475 (2014).

20 K Schaefer, H Lantuit, VE Romanovsky, EAG Schuur, R Witt, The impact of the permafrost carbon feedback on global climate. Environ Res Lett 9, 085003 (2014).

21 T Schneider von Deimling, et al., Observation-based modelling of permafrost carbon fluxes with accounting for deep carbon deposits and thermokarst activity. Biogeosciences 12, 3469–3488 (2015).

22 CD Koven, et al., A simplified, data-constrained approach to estimate the permafrost carbon-climate feedback. Philos Trans A Math Phys Eng Sci 373, 20140423 (2015).

23 SE Chadburn, et al., An observation-based constraint on permafrost loss as a function of global warming. Nat Clim Change 7, 340–344 (2017).

24 P Ciais, et al., Carbon and other biogeochemical cycles. Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds TF Stocker, et al. (Cambridge Univ Press, Cambridge, UK), pp. 465–570 (2013).

25 J Segschneider, J Bendtsen, Temperature-dependent remineralization in a warming ocean increases surface pCO2 through changes in marine ecosystem composition. Global Biogeochem Cycles 27, 1214–1225 (2013).

26 J Bendtsen, KM Hilligsøe, J Hansen, K Richardson, Analysis of remineralisation, lability, temperature sensitivity and structural composition of organic matter from the upper ocean. Prog Oceanogr 130, 125–145 (2015).

27 C Jones, J Lowe, S Liddicoat, R Betts, Committed terrestrial ecosystem changes due to climate change. Nat Geosci 2, 484–487 (2009).

28 WA Kurz, MJ Apps, A 70-year retrospective analysis of carbon fluxes in the Canadian forest sector. Ecol Appl 9, 526–547 (1999).

29 SL Lewis, PM Brando, OL Phillips, GMF van der Heijden, D Nepstad, The 2010 Amazon drought. Science 331, 554 (2011).

30 U Herzschuh, et al., Glacial legacies on interglacial vegetation at the Pliocene-Pleistocene transition in NE Asia. Nature Commun 7, 11967 (2016).

31 J Mao, et al., Human-induced greening of the northern extratropical land surface. Nat Clim Change 6, 959–963 (2016).

32 TF Keenan, et al., Recent pause in the growth rate of atmospheric CO2 due to enhanced terrestrial carbon uptake. Nature Commun 7, 13428, and erratum (2017) 8:16137 (2016).

33 J Hansen, et al., Ice melt, sea level rise and superstorms: Evidence from paleoclimatedata, climate modeling, and modern observations that 2 °C global warming could be dangerous. Atmos Chem Phys 16, 3761–3812 (2016).

34 E Kriegler, JW Hall, H Held, R Dawson, HJ Schellnhuber, Imprecise probability assessment of tipping points in the climate system. Proc Natl Acad Sci USA 106, 5041–5046 (2009).

35 D Pollard, RM DeConto, Modelling West Antarctic ice sheet growth and collapse through the past five million years. Nature 458, 329–332 (2009).

36 D Pollard, RM DeConto, RB Alley, Potential Antarctic Ice Sheet retreat driven by hydrofracturing and ice cliff failure. Earth Planet Sci Lett 412, 112–121 (2015).

37 RM DeConto, D Pollard, Contribution of Antarctica to past and future sea-level rise. Nature 531, 591–597 (2016).

38 SR Rintoul, et al., Ocean heat drives rapid basal melt of the Totten Ice Shelf. Sci Adv 2, e1601610 (2016).

39 ; US Department of Defense, National security implications of climate-related risks and a changing climate. Available at archive.defense.gov/pubs/150724-congressional-report-on-national-implications-of-climate-change.pdf?source=govdelivery. Accessed February 7, 2018. (2015).

40 M Mengel, A Levermann, Ice plug prevents irreversible discharge from East Antarctica. Nat Clim Change 4, 451–455 (2014).

41 KC Armour, et al., Southern Ocean warming delayed by circumpolar upwelling and equatorward transport. Nat Geosci 9, 549–554 (2016).

42 TF Stocker, SJ Johnsen, A minimum thermodynamic model for the bipolar seesaw. Paleoceanography 18–1087 (2003).

43 S Rahmstorf, Ocean circulation and climate during the past 120,000 years. Nature 419, 207–214 (2002).

44 SR Hemming, Heinrich events: Massive late Pleistocene detritus layers of the North Atlantic and their global climate imprint. Rev Geophys 42, 1–43 (2004).

45 J Alvarez-Solas, et al., Link between ocean temperature and iceberg discharge during Heinrich events. Nat Geosci 3, 122–126 (2010).

46 RJ Stouffer, et al., Investigating the causes of the response of the thermohaline circulation to past and future climate changes. J Clim 19, 1365–1387 (2006).

47 D Swingedow, et al., Decadal fingerprints of freshwater discharge around Greenland in a multi-model ensemble. Clim Dyn 41, 695–720 (2013).

48 J Rockström, et al., A roadmap for rapid decarbonization. Science 355, 1269–1271 (2017).

49 C-F Schleussner, JF Donges, RV Donner, HJ Schellnhuber, Armed-conflict risks enhanced by climate-related disasters in ethnically fractionalized countries. Proc Natl Acad Sci USA 113, 9216–9221 (2016).

50 , eds AJ McMichael, et al. (WHO, Geneva Climate Change and Human Health: Risks and Responses, 2003).

51 PD Udmale, et al., How did the 2012 drought affect rural livelihoods in vulnerable areas? Empirical evidence from India. Int J Disaster Risk Reduct 13, 454–469 (2015).

52 JK Maldonado, C Shearer, R Bronen, K Peterson, H Lazrus, The impact of climate change on tribal communities in the US: Displacement, relocation, and human rights. Clim Change 120, 601–614 (2013).

53 K Warner, T Afifi, Where the rain falls: Evidence from 8 countries on how vulnerable households use migration to manage the risk of rainfall variability and food insecurity. Clim Dev 6, 1–17 (2014).

54 WW Cheung, R Watson, D Pauly, Signature of ocean warming in global fisheries catch. Nature 497, 365–368 (2013).

55 K Nakano, Screening of climatic impacts on a country’s international supply chains: Japan as a case study. Mitig Adapt Strategies Glob Change 22, 651–667 (2017).

56 , eds C Latorre, J Wilmshurst, L von Gunten, Climate change and cultural evolution. PAGES (Past Global Changes) Magazine 24, 1–32 (2016).

57 ; IPCC, Summary for policymakers. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds CB Field, et al. (Cambridge Univ Press, Cambridge, UK), pp. 1–32 (2014).

58 C-F Schleussner, et al., Science and policy characteristics of the Paris Agreement temperature goal. Nat Clim Change 6, 827–835 (2016).

59 BW Griscom, et al., Natural climate solutions. Proc Natl Acad Sci USA 114, 11645–11650 (2017).

60 S Barrett, et al., Climate engineering reconsidered. Nat Clim Change 4, 527–529 (2014).

61 S Mathesius, M Hofmann, K Calderia, HJ Schellnhuber, Long-term response of oceans to CO2 removal from the atmosphere. Nat Clim Change 5, 1107–1113 (2015).

62 FW Geels, BK Sovacool, T Schwanen, S Sorrell, Sociotechnical transitions for deep decarbonization. Science 357, 1242–1244 (2017).

63 K O’Brien, Is the 1.5 °C target possible? Exploring the three spheres of transformation. Curr Opin Environ Sustain 31, 153–160 (2018).

64 OR Young, et al., The globalization of socioecological systems: An agenda for scientific research. Glob Environ Change 16, 304–316 (2006).

65 NW Adger, H Eakin, A Winkels, Nested and teleconnected vulnerabilities to environmental change. Front Ecol Environ 7, 150–157 (2009).

66 ; UN General Assembly, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1. Available at https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf. Accessed July 18, 2018. (2015).

67 AE Wals, M Brody, J Dillon, RB Stevenson, Science education. Convergence between science and environmental education. Science 344, 583–584 (2014).

68 K O’Brien, et al., You say you want a revolution? Transforming education and capacity building in response to global change. Environ Sci Policy 28, 48–59 (2013).

69 III FS Chapin, et al., Earth stewardship: A strategy for social–ecological transformation to reverse planetary degradation. J Environ Stud Sci 1, 44–53 (2011).

70 C Folke, R Biggs, AV Norström, B Reyers, J Rockström, Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. Ecol Soc 21, 41 (2016).

71 F Westley, et al., Tipping toward sustainability: Emerging pathways of transformation. Ambio 40, 762–780 (2011).

72 W Lutz, R Muttarak, E Striessnig, Environment and development. Universal education is key to enhanced climate adaptation. Science 346, 1061–1062 (2014).

73 J Bongaarts, Development: Slow down population growth. Nature 530, 409–412 (2016).

74 , eds R Defila, A Di Giulio, R Kaufmann-Hayoz (Oakum, Munich The Nature of Sustainable Consumption and How to Achieve It: Results from the Focal Topic “From Knowledge to Action–New Paths Towards Sustainable Consumption”, 2012).

75 , eds MJ Cohen, H Szejnwald Brown, P Vergragt (Edward Elgar, Cheltenham, UK Innovations in Sustainable Consumption: New Economics, Socio-Technical Transitions and Social Practices, 2013).

76 K Nyborg, et al., Social norms as solutions. Science 354, 42–43 (2016).

77 F Biermann, et al., Science and government. Navigating the anthropocene: Improving Earth system governance. Science 335, 1306–1307 (2012).

78 V Galaz Global Environmental Governance, Technology and Politics: The Anthropocene Gap (Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2014).

79 DPC Peters, et al., Cross-scale interactions, nonlinearities, and forecasting catastrophic events. Proc Natl Acad Sci USA 101, 15130–15135 (2004).

80 B Walker, et al., Environment. Looming global-scale failures and missing institutions. Science 325, 1345–1346 (2009).

81 J Hansen, M Sato, R Ruedy, Perception of climate change. Proc Natl Acad Sci USA 109, E2415–E2423 (2012).

82 V Galaz, et al., Global governance dimensions of globally networked risks: The state of the art in social science research. Risks Hazards Crisis Public Policy 8, 4–27 (2017).

83 L Augustin, et al., Eight glacial cycles from an Antarctic ice core. Nature; EPICA community members 429, 623–628 (2004).

84 S Polasky, SR Carpenter, C Folke, B Keeler, Decision-making under great uncertainty: Environmental management in an era of global change. Trends Ecol Evol 26, 398–404 (2011).

85 F Capra, PL Luisi The Systems View of Life; A Unifying Vision (Cambridge Univ Press, Cambridge, UK, 2014).

86 SR Carpenter, et al., General resilience to cope with extreme events. Sustainability 4, 3248–3259 (2012).

87 R Biggs, et al., Toward principles for enhancing the resilience of ecosystem services. Annu Rev Environ Resour 37, 421–448 (2012).

88 C Figueres, et al., Three years to safeguard our climate. Nature 546, 593–595 (2017).

详情请点击:

地球系统科学读书会启动:统计物理与深度学习交叉前沿