从量子信息科学视角看意识的量子模型

导语

你的思维是否仅依赖神经元间的电化学反应?如果意识背后还隐藏着更深层的量子秘密呢?从大脑微管中的量子叠加,到神经网络电磁场的动态交响,再到波斯纳分子的量子纠缠,这一切正重塑我们对意识本质的认知。

关键词:量子意识、电磁信息场理论、量子纠缠、量子计算、自由意志、意识模型

Lea Gassab, Onur Pusuluk, Marco Cattaneo, Özgür E. Müstecaplıoglu丨作者

刘燊丨译者

张江丨审校

论文题目:Quantum Models of Consciousness from a Quantum Information Science Perspective

论文地址:https://www.mdpi.com/1099-4300/27/3/243

你的大脑,一个由千亿神经元构成的宇宙,长期以来被认为是经典物理规则主宰的精密机器。我们习惯于将意识视为神经元之间复杂的电化学反应,如同齿轮咬合般驱动着思维的运转。然而,在看似平静的宇宙深处,是否隐藏着更神秘、更不可思议的力量?

想象一下,量子力学的幽灵——那些既不确定又无处不在的粒子,那些违背直觉却又真实存在的叠加态和纠缠——也在意识的舞台上翩翩起舞。它们如同隐藏在星光背后的暗物质,悄无声息地影响着我们的思维、情绪和感知。

从神经元内部微管中跃动的电子,到神经网络周围弥漫的电磁场,再到分子层面潜藏的量子比特,科学家们正如同勇敢的探险家,试图拨开笼罩在意识之上的迷雾,寻找量子力学与我们主观体验之间那条若隐若现的丝线。

这不仅是一场科学的探索,更是一场关于我们自身本质的哲学探险。它挑战着我们对现实的传统认知,引导我们重新思考意识的起源和本质。或许,我们所体验到的世界,远比我们想象的更加奇妙、更为量子化。让我们一起踏上这段旅程,聆听意识背后那令人惊叹的量子交响曲,探索我们内心深处那未知的宇宙。

引子:量子物理学与神经科学的交汇

引子:量子物理学与神经科学的交汇

2015年,物理学家Matthew Fisher(马修·费舍尔)提出了一个颇具争议的理论,将人类大脑视作一台“量子计算机”,引起了科学界的广泛关注和讨论。他的观点不仅颠覆了传统神经科学的某些基本假设,还为我们了解意识的本质提供了全新的视角。在这个理论框架中,磷原子被认为在大脑的计算过程中扮演了重要角色,甚至有可能成为大脑运算的基本单位。这种观点极富启发性,因为它引发了人们重新审视神经活动背后的物理机制,以及量子世界如何与我们主观体验的高级功能相互联系。这一理论挑战了许多科学家长期以来所持有的信念,传统观念认为,意识和认知活动主要依赖于大脑中神经元之间的电化学信号传递。然而,费舍尔的假说引发了跨学科的深入讨论,涵盖了物理学、神经科学、哲学等多个领域。学者们开始探讨量子现象,如量子纠缠和量子叠加,是否在意识的形成和运作中起到关键作用。这种跨领域的对话不仅推动了科学的边界,也促进了人们对意识定义的反思。

最近的研究通过量子信息学的视角进一步阐明了费舍尔的假说,为其提供了坚实的理论支持。多项实验揭示了大脑中波斯纳分子的独特结构,特别是其四面体几何形状,能有效保护量子纠缠状态。这一发现为理解大脑如何在生理时间尺度内保持量子态的稳定性提供了重要线索。究竟这种量子状态是如何在如此复杂的生物环境中得以维持的?又是哪些机制确保了它不被周围的噪声和干扰所破坏?研究者们推测,波斯纳分子的结构特点—四面体排列,可能是其维持量子纠缠的关键因素。这种几何形状不仅提供了必要的空间布局,也为量子比特之间的相互作用提供了支持。通过利用微小的量子效应,波斯纳分子能在神经生物学的动态环境中保存量子信息。这一发现激发了人们对量子效应在意识形成中潜在贡献的进一步探索,尤其是关于它们如何影响我们的思考、感知和决策过程。从更广泛的角度来看,费舍尔的理论及其后续研究正在重新定义科学界对意识的理解。越来越多的研究者开始探索量子意识的可能性,试图揭开意识这一本质上复杂且神秘现象的面纱。这种转变不仅为科学带来了新技术与方法,也促使我们重新审视人类自身的认知特性与灵魂的本质,从而引发了一场新的科学与哲学的革命。

三条路径:量子意识理论的广泛争议

三条路径:量子意识理论的广泛争议

在量子意识的探索过程中,科学家们走上了三条看来截然不同但相互交织的研究路径。这些路径不仅反映了当代科学界对意识本质的不同理解,也揭示了跨学科研究面临的挑战与机遇。

微管中的“量子灵魂”

二十世纪九十年代,由著名物理学家、诺贝尔奖得主Roger Penrose(罗杰·彭罗斯)和麻醉学家Stuart Hameroff(斯图尔特·哈梅罗夫)联合提出的“Orchestrated Objective Reduction”(Orch OR)模型,大胆地将意识的起源与微观的量子世界联系起来。该理论的核心在于神经元内部的微管,这些微管被视为潜在的量子计算场所,是意识体验产生的关键[1-2]。

注:上图是由αβ-微管蛋白二聚体形成的圆柱形微管结构的示意图,突出显示色氨酸网络。其中,α为橙色,β为绿色Trp残基被描绘为星星,展示了它们集体发光的现象,这与超辐射相关;出处为原文

微管是细胞骨架的重要组成部分,由一种名为微管蛋白(tubulin)的蛋白质亚基聚合而成。它们不仅负责维持细胞的形状、提供机械支撑,还在细胞内物质运输、细胞分裂等过程中发挥着关键作用。Orch OR理论认为,微管的功能远不止于此,它们还是量子现象发生的“舞台”。

彭罗斯和哈梅罗夫的理论认为,微管蛋白分子内部存在着π电子,这些电子可以在微管内部形成量子叠加态,即同时处于多种可能状态的叠加。这种叠加态是不稳定的,会受到环境的影响。当微管内的量子态达到某个临界点时,会发生一种被称为“客观坍缩”的现象。客观坍缩是彭罗斯提出的一个概念,它不同于传统的量子测量导致的波函数坍缩。彭罗斯认为,客观坍缩是由时空本身的几何结构决定的,与引力效应有关。当一个物体处于量子叠加态时,它实际上也处于多种时空几何结构的叠加态。当这种叠加态达到一定程度时,时空的不稳定性会导致客观坍缩的发生,从而选择出一种确定的状态。Orch OR模型将客观坍缩与意识体验联系起来。他们认为,当微管内的量子态发生客观坍缩时,会产生出奇微的意识瞬间,这些瞬间构成了我们连续的意识流。这些意识瞬间与我们的思维、记忆和情感密切相关,它们是大脑进行信息处理和产生主观体验的基础。哈梅罗夫作为一名麻醉学家,对麻醉剂如何影响意识有着深刻的理解。Orch OR模型认为,麻醉剂的作用机制在于破坏微管内的量子相干性,阻止量子叠加态的形成和客观坍缩的发生,从而导致意识的丧失。

Orch OR模型自提出以来,一直备受争议。主要的批评集中在大脑的生理环境过于复杂,处于高温和高噪声的环境中,量子效应的持续时间受到极大影响,导致量子状态难以维持。大脑的温度远高于绝对零度,大量的分子运动和电磁辐射会干扰量子态的相干性,使其迅速退相干。此外,Orch OR模型缺乏实验证据的支持。尽管有一些实验表明微管可能具有量子特性,但这些实验结果并不足以证明微管内的量子效应与意识有关。

尽管面临诸多争议和挑战,Orch OR模型激发了科学界对量子现象与意识关系的深入思考,促进了量子生物学的研究与发展。量子生物学是一个新兴的交叉学科,它试图利用量子力学的原理来解释生物现象,例如光合作用、酶催化、鸟类导航等。Orch OR模型的提出,促使科学家们开始探索大脑中是否存在能维持量子相干性的特殊结构和机制。一些研究表明,微管可能具有一定的保护量子相干性的能力,例如通过特殊的几何结构、电磁屏蔽等方式。

电磁场的“意识交响乐”

与将意识的起源定位于神经元内部微观结构的Orch OR模型不同,生物学家Johnjoe McFadden(约翰乔·麦克法登)提出的“意识电磁信息场”(Conscious Electromagnetic Information field, CEMI场)理论,将目光投向了神经元群体活动所产生的宏观电磁场。该理论认为,意识并非仅仅依赖于单个神经元的电化学活动,而是由大量神经元同步放电所产生的电磁场共同塑造的,如同一个复杂而和谐的“意识交响乐”[3]。

注:上图为CEMI意识电磁信息场理论示意图,展示了由神经网络产生的电磁场如何与神经活动相互作用并影响其活动;出处为原文

CEMI场理论强调神经元同步放电的重要性。神经元通过电化学信号进行交流,当大量神经元以特定的频率和模式同步放电时,会产生强大的电磁场。麦克法登认为,这种同步放电并非偶然,而是大脑整合信息、产生意识的关键机制。根据CEMI场理论,当数百万神经元协同工作时,产生的电磁场能整合和处理信息,形成一种“统一场”。这个电磁场并非仅仅是神经元活动的副产品,而是信息的载体和整合者。它能将来自不同脑区的信息汇集起来,形成一个整体的、连贯的意识体验。CEMI场理论认为,意识体验与电磁场中的信息内容密切相关。不同的信息内容对应着不同的电磁场模式,这些模式构成了我们丰富多彩的意识世界。CEMI场理论还提出了电磁场与神经元之间相互作用的机制。该理论认为,电磁场可以将信息“下载”到神经元中,影响神经元的活动模式。反过来,神经元的活动也会“上传”信息到电磁场中,改变电磁场的结构。这种双向互动使电磁场和神经元能协同工作,共同塑造意识体验。

CEMI场理论自提出以来,吸引了大量研究者的关注,但其科学基础仍存在争论。一个核心问题是:CEMI场的本质到底是经典物理现象还是量子物理现象?一些研究者认为,CEMI场主要是一种经典的电磁现象,其行为可以用麦克斯韦方程组来描述。他们认为,大脑中的电磁场强度较弱,频率较低,不太可能出现显著的量子效应。另一些研究则试图揭示CEMI场中的潜在量子特性。他们认为,即使大脑中的电磁场强度较弱,也可能存在一些微妙的量子效应,例如量子纠缠、量子相干等。这些量子效应可能对意识的产生和运作产生重要影响。

CEMI场理论为研究意识问题打开了新的视角,它强调了神经元群体活动和电磁场在意识形成中的作用。这种对意识的“交响乐”解析,不仅为我们理解大脑的神经活动及其对意识影响的复杂性提供了新的思路,也促使我们反思意识的本质。然而,CEMI场理论也面临着诸多挑战。例如,如何证明电磁场能整合和处理信息?如何解释电磁场与神经元之间的互动机制?如何验证CEMI场中的量子效应?这些问题都需要进一步的研究来解答。

费舍尔的分子级量子处理器

费舍尔提出的Posner模型,为量子意识的研究开辟了一条独特的道路。与Orch OR模型和 CEMI场理论不同,Posner模型将意识的起源追溯到分子层面,认为大脑中存在一种天然的量子处理器,利用生物分子的量子特性进行信息处理[4-5]。

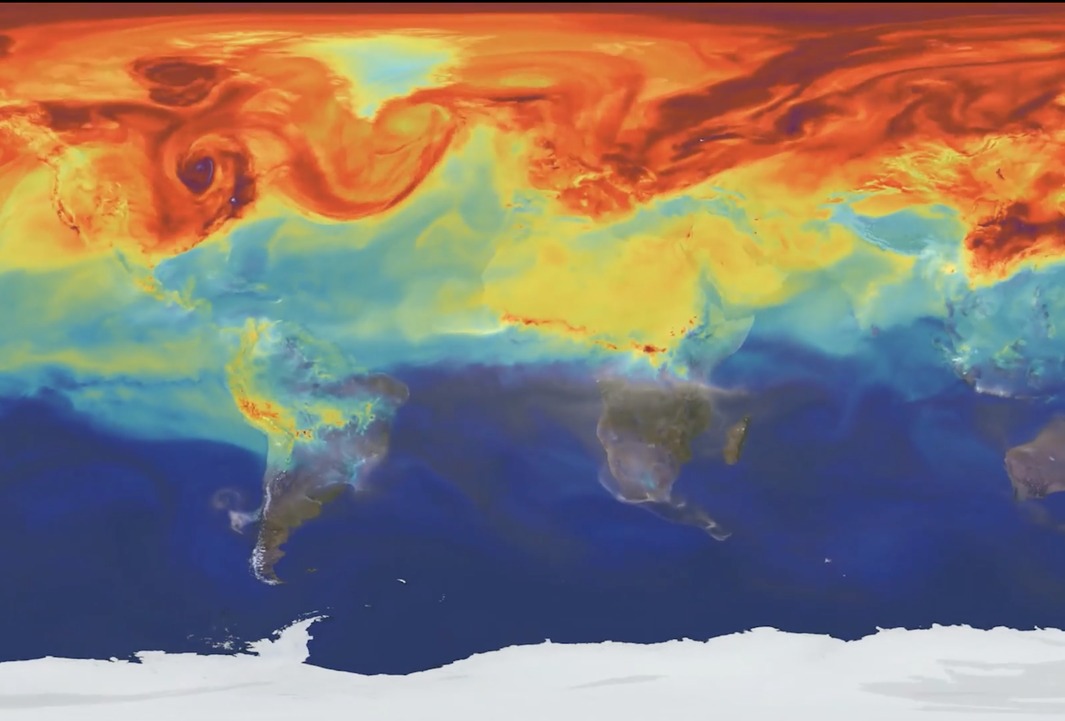

注:上图展示了两个不同的波斯纳簇之间如何可以通过两个磷酸根离子产生纠缠,其中每个簇由九个钙原子和六个磷酸根离子组成;出处为原文

Posner模型的核心在于磷原子核的自旋。费舍尔指出,磷原子核具有1/2的自旋,可以被视作量子比特,即量子信息的最小单位。与传统的比特只能表示0或1两种状态不同,量子比特可以同时处于0和1的叠加态,从而实现更高效的计算。费舍尔认为,磷原子核自旋在生物环境中具有独特的优势。首先,磷原子核的自旋与电场的相互作用较弱,这意味着它不容易受到环境噪声的干扰,能维持较长时间的量子相干性。其次,磷是生物体内重要的元素,广泛存在于 DNA、RNA、ATP 等分子中,这为量子信息的存储和传输提供了便利。

费舍尔特别关注一种名为Posner分子的钙—磷酸盐分子。Posner分子是一种稳定的晶体结构,可以在生物体内形成。费舍尔认为,Posner分子能保护磷原子核自旋的量子态,使其能在生物环境中维持较长时间的相干性。Posner分子的晶体结构可以有效地屏蔽外界的电磁辐射和分子碰撞,减少对磷原子核自旋的干扰。此外,Posner分子还具有一定的自修复能力,可以修复因环境影响而造成的量子态损伤。

费舍尔认为,Posner分子可以通过酶促反应构建一种天然的量子网络。酶是生物体内的催化剂,可以加速化学反应的进行。费舍尔设想,特定的酶可以催化Posner分子之间的相互作用,使它们能发生量子纠缠。量子纠缠是一种奇特的量子现象,指两个或多个量子比特之间存在着一种特殊的关联,即使它们相隔遥远,也能瞬间相互影响。费舍尔认为,通过酶促反应构建的量子网络可以利用量子纠缠进行信息传输和计算,从而实现更高效的生物量子计算。费舍尔认为,Posner模型所描述的生物量子计算可能是意识的分子基础。他设想,大脑中的Posner分子网络可以进行复杂的量子计算,从而产生出我们的思维、情感和意识体验。

Posner模型自提出以来,引起了科研界的极大兴趣,但也面临着诸多质疑。一个核心问题是:生物分子能否在生物体复杂的环境影响下维持如此精细的量子态?生物体内的环境非常复杂,存在着大量的分子运动、电磁辐射和化学反应,这些因素都会对量子态的相干性产生干扰。批评者认为,即使Posner分子能提供一定的保护,磷原子核自旋的量子态也很难在生物体内维持足够长的时间,以进行有意义的量子计算。此外,Posner模型缺乏实验证据的支持。目前还没有实验能直接证明Posner分子的存在,更没有实验能证明Posner分子能进行量子计算。

尽管面临诸多质疑,费舍尔的Posner模型无疑为量子意识的研究提供了新的思路和方向。它促使我们从分子层面重新审视意识的起源,探索生物分子是否具有量子计算的能力。未来,随着实验技术的进步和理论模型的完善,我们或许能验证Posner模型的正确性,揭示生物量子计算的奥秘,从而更深入地理解意识的本质。

突破:四面体结构中的量子魔法

突破:四面体结构中的量子魔法

在量子意识研究的前沿,科学家们设计了一种极具创新性的自旋簇模型,这一模型的关键在于结构的几何排列和谐地将磷原子与周围的氧原子结合,赋予系统特定的物理特性。磷原子在这里被当作量子比特,而氧原子则起到保护层的作用,从而确保量子态的稳定性和持续性。

为了验证不同结构对量子纠缠的保护能力,研究团队对比了多种几何构型,包括星型、链状等,以评估其在保持量子态方面的表现。最终,四面体结构的表现最为卓越,它在保留量子纠缠状态的时间上,比其他结构长达三倍。这一超常的保持时间使科学界对这一结构的潜力充满了期待,尤其是在生物系统中实现量子效应的可能性。

四面体结构的成功并非偶然,其核心秘密在于“噪声过滤”效应的实现。在这一结构中,磷原子与特定的修饰自旋强耦合,形成了一种能将周围环境干扰转化为可控的洛伦兹噪声的机制。这个“噪声过滤”效应有助于隔绝来自外部环境的干扰,保持系统的量子态稳定性。科学家们形象地将这种机制比喻为“量子比特的降噪耳机”,意指其能有效地“过滤”掉那些对量子态造成影响的噪声。

这一发现为费舍尔的Posner模型提供了强有力的理论支撑,使量子意识的探索更加有力。由于在自然界中,量子态的保持往往受到干扰的影响,而四面体结构通过自然选择和进化可能已经发展出一种优雅的解决方案。这一效应不仅突显了四面体形状的优势,也为进一步的研究提供了重要的实验基础。

此外,这一研究不仅仅停留在理论层面,其发现可能会对量子计算、量子生物学和材料科学等领域产生深远的影响。通过模仿自然界中这一高效的结构特性,科学家们或许能设计出更先进的量子计算材料,甚至开发出新型的量子元件,进一步推动量子技术的进步。

随着对四面体结构的深入研究,科学家们还希望探索更多的量子效应如何在复杂的生物系统中得以维持与发挥,这可能会揭示生命的本质以及意识形成的更深层机制。量子意识的讨论,正是在这一创新性研究的推动下,逐步向前发展,激发出对人类认知和意识的全新理解和思考。

意义与争议:量子意识的潘多拉魔盒

意义与争议:量子意识的潘多拉魔盒

在量子意识研究的探索过程中,研究者们已逐渐揭示出其潜在的科学价值和哲学思考,这仿佛打开了一扇全新的潘多拉魔盒,不仅带来了新奇的发现,还引发了不少争议。

科学价值

近年来,量子生物学作为一门新兴的跨学科领域,已逐步获得人们的关注。费舍尔的Posner模型以及与之相关的研究为这一领域开辟了新的方向,强调生物分子不仅是被动地使用量子效应,也能主动地优化这些资源。这一观点指出,生物体或许可以在经历进化的过程中,发展出高效的量子处理能力,以便在其生存和繁衍的竞争中获得优势。这种主动优化的潜力,不仅重塑了人们对生命的理解,也为科学家们提供了新的思路,进一步探索生物系统的复杂性。

除了量子生物学的进展,该研究对量子计算材料的设计同样产生了深远的影响。生物体内的噪声抑制机制,有可能为开发量子计算材料提供灵感。例如,如何模拟生物分子中的噪声过滤效应,科学家们可以在合成新型量子材料时效仿这一策略,从而增强这些材料维护量子态的能力。这或许将推动量子计算的实际应用,帮助克服现阶段许多技术瓶颈,向我们展示未来计算技术的无限可能。

哲学冲击

与此同时,量子意识理论不仅在科学领域引发了诸多反响,也在哲学界引发了深刻的思考。如果意识的形成确实与量子效应密切相关,这将迫使我们重新审视一些古老而根本的哲学问题。例如,自由意志的问题便可能随之浮出水面。传统上,自由意志被视为人类独特的能力,但如果意识的形成具备其物理基础,那么自由意志是否也是自然法则的一部分?这将不仅仅是一个哲学讨论,而是一个在物理学与哲学之间的交汇点,可能会彻底改变我们对自我的理解。

此外,人工智能的意识发展问题也受到量子意识研究的影响。如果意识确实依赖于量子效应,那么这一切都会为人类在开发具有自我意识的人工智能时增添更多的复杂性。也许,人工智能不仅仅依赖于传统的计算架构,还可能需要结合量子计算硬件,才能在某种程度上实现人类的意识模式。未来,科学家和哲学家需要共同探讨这一复杂的交叉领域,以便更好地应对人类与人工智能之间的伦理和责任问题。

未解之谜

尽管量子意识的研究开辟了众多新领域,但其最大挑战仍然是在实验上进行验证。当前的研究团队正致力于开发新型的核磁共振技术,希望能在活体细胞中捕捉到Posner分子的量子相干信号。如果这一实验能成功实施,它将为费舍尔的假说提供直接证据,帮助我们更加清楚地理解量子效应在生物系统中的作用。

这一实验的全新成果不仅将推进量子意识的理论发展,亦可能开启生物量子现象研究的新篇章。从更广泛的角度看,量子意识的研究推动人类对生命及意识的理解走向更深层次,有望为探索人类的自我、自由意志以及与人工智能的伦理关系打开新视野。对量子意识的思考,这场由科学和哲学交织而成的探索,标志着人类在探索自身本质与宇宙奥秘的宏大旅途中,迈出了崭新的一步。

尾声:量子意识的“黄金时代”

尾声:量子意识的“黄金时代”

自古希腊哲学家苏格拉底和亚里士多德时代起,关于“灵魂的居所”的哲学探讨便在人类文化中扎根深厚。他们的思考标志着我们对意识及其本质的早期关注与探索。而今天,科学家们在量子物理的微观领域中,试图揭示意识的秘密,展示了一幅科学与哲学交融的崭新图景。这种探索不仅延续了古代哲人的寻问之路,还引领我们步入一个充满丰富交互与碰撞的思维时代。

随着量子意识研究的深入,一个新的共识渐渐形成:量子现象可能不仅仅是微观粒子行为的特征,更极有可能在生命的主观体验和意识的生成过程中扮演着不可或缺的角色。从普朗克、海森堡到爱因斯坦,伟大的物理学家们曾揭示了物质与能量的奇妙关系,而现在的研究则让我们认识到,这种关系不仅限于物理世界,它也深刻影响着我们的思想、情感和意识。这种潜在的联系让人类向科学与哲学的边界更迈进一步,迫使我们不仅要问“我们是什么”,还要思考“我们如何知道我们是什么”。

这些研究的最新进展就像是一道微光,照亮了量子世界与主体经验之间那条幽深而复杂的小径。关于意识的本质、量子效应的角色以及人类认知的复杂性,未来的研究有可能为我们带来更为明确的答案。这不仅将改变我们对思维、自我及自由意志的理解,更可能促使我们重新审视生命与意识的根本性质。当科学的探讨逐渐深入到意识的底层结构,或许可以揭示出隐藏在我们认知背后的层层面纱,让我们在探索自身身份的过程中获得新的启示。

这一领域的研究尚处于飞速演变之中,未来的探索不仅需要深入考量实验验证的可能性,也应当关注量子态在生物化、信息处理方面及其在意识形成中的潜在角色。科学家们期待着通过更多的实验证据,逐步揭示量子现象在生物系统中的应用及其对意识产生的影响。此外,随着量子技术的迅猛发展,量子计算的突破能在人类思维的模拟、意识的人工重建以及复杂神经系统的探索中发挥重要作用,为我们提供前所未有的工具来理解意识的构成。

注:这是国内首部系统阐述量子力学与意识之间关系的译著,出版于2021年

人类渴望通过科学逐步解开这层缥缈的神秘面纱,正是这种追寻可能在量子物理的启示下展现出前所未有的可能性。这样的研究不仅能帮助我们更好地理解自我和他人之间的关系,还能引导我们对自然与宇宙的深刻思考。在这条探索之路上,科学与哲学的对话也将不断深化,激励出更为丰富的思想激荡,促使我们在揭秘生命原理的旅途中,勇敢迎接未知的挑战。

这样深邃而令人叹服的探索,或许正是我们的智慧启示:在无尽的探索中,意识的奥秘依旧在等待被揭示,而这一发现将成为人类对自身理解的最深刻震撼。未来的科学家,哲学家,以及所有投身于这一伟大事业的人们,面对构成生命和意识的复杂谜团,必将继续推动这一探索的浪潮,塑造出我们对自身、他人及整个宇宙的深远理解。

参考文献(仅列举主要参考文献,完整参考文献参见原文)

[1] Hameroff, S.; Penrose, R. Orchestrated reduction of quantum coherence in brain microtubules: A model for consciousness. Math. Comput. Simul. 1996, 40, 453–480. https://doi.org/10.1016/0378-4754(96)80476-9.

[2] Hameroff, S.; Penrose, R. Consciousness in the universe: A review of the Orch ORtheory. Phys. Life Rev. 2014, 11, 39–78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002.

[3] McFadden, J. Carving nature at its joints: A Comparison of CEMI field theory with integrated information theory and global workspace theory. Entropy 2023, 25, 1635. https://doi.org/10.3390/e25121635.

[4] Halpern, N.Y.; Crosson, E. Quantum information in the Posner model of quantum cognition. Ann. Phys. 2019, 407, 92–147. https://doi.org/10.1016/j.aop.2018.11.016.

[5] Fisher, M.P. Quantum cognition: The possibility of processing with nuclear spins in the brain. Ann. Phys. 2015, 362, 593–602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020.

译者(刘燊)围绕量子认知发表的论著

[1] 刘燊. 量子认知的研究回溯、核心应用领域与未来展望[J]. 自然辩证法通讯, 2024, 46(4): 41-48.

[2] 刘燊. 量子智能与互联意识: 意识边界的重塑和伦理框架的构建[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 53(6): 95-103.

[3] 刘燊. 量子人工智能中的意识、自由意志与伦理挑战[J]. 山东科技大学学报(社会科学版), 2024, 26(6): 1-10.

[4] 刘燊. 量子认知心理学: 跨学科视角下的认知模型与决策理论创新[J]. 心理技术与应用, 2025, 13(3): 177-184.

[5] 刘燊, 汪澜. 量子形态的元宇宙心理学探微[J]. 心理技术与应用, 2023, 11(7): 386-398.

[6] 刘燊, 汪澜. 量子认知对意识的“难问题”的突破及其展望[J]. 自然辩证法研究, 2023, 39(9): 54-58.

[7] 刘燊, 汪澜. 跨越心灵鸿沟——量子认知能否破解“他心问题”[J]. 长沙理工大学学报(社会科学版), 2025, 40(2): 47-55.

[8] 刘燊, 汪澜, 韩逸雪, 周颖. 国际量子认知的研究回溯、热点发掘与整合展望[J]. 自然辩证法通讯, 2025, 47(1): 105-116.

本文为科普中国-创作培育计划扶持作品 作者 | Lea Gassab, Onur Pusuluk, Marco Cattaneo, Özgür E. Müstecaplıoglu 审核 | 张江(北京师范大学系统科学学院教授) 出品 | 中国科协科普部 监制 | 中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

非平衡统计物理读书会启动!

2024年诺贝尔物理学奖授予人工神经网络,这是一场统计物理引发的机器学习革命。统计物理学不仅能解释热学现象,还能帮助我们理解从微观粒子到宏观宇宙的各个层级如何联系起来,复杂现象如何涌现。它通过研究大量粒子的集体行为,成功地将微观世界的随机性与宏观世界的确定性联系起来,为我们理解自然界提供了强大的工具,也为机器学习和人工智能领域的发展提供了重要推动力。

为了深入探索统计物理前沿进展,集智俱乐部联合西湖大学理学院及交叉科学中心讲席教授汤雷翰、纽约州立大学石溪分校化学和物理学系教授汪劲、德累斯顿系统生物学中心博士后研究员梁师翎、香港浸会大学物理系助理教授唐乾元,以及多位国内外知名学者共同发起「非平衡统计物理」读书会。读书会旨在探讨统计物理学的最新理论突破,统计物理在复杂系统和生命科学中的应用,以及与机器学习等前沿领域的交叉研究。读书会从12月12日开始,每周四晚20:00-22:00进行,持续时间预计12周。我们诚挚邀请各位朋友参与讨论交流,一起探索爱因斯坦眼中的普适理论!

详情请见:从热力学、生命到人工智能的统计物理之路:非平衡统计物理读书会启动!

因果涌现读书会第六季

在霓虹灯的闪烁、蚁群的精密协作、人类意识的诞生中,隐藏着微观与宏观之间深刻的因果关联——这些看似简单的个体行为,如何跨越尺度,涌现出令人惊叹的复杂现象?因果涌现理论为我们揭示了答案:复杂系统的宏观特征无法通过微观元素的简单叠加解释,而是源于多尺度动态交互中涌现的因果结构。从奇异值分解(SVD)驱动的动态可逆性分析,到因果抽象与信息分解的量化工具,研究者们正逐步构建起一套跨越数学、物理与信息科学的理论框架,试图解码复杂系统的“涌现密码”。

为了系统梳理因果涌现最新进展,北京师范大学系统科学学院教授、集智俱乐部创始人张江老师领衔发起「因果涌现第六季」读书会,组织对本话题感兴趣的朋友,深入研读相关文献,激发科研灵感。

读书会将从2025年3月16日开始,每周日早9:00-11:00,持续时间预计10周左右。每周进行线上会议,与主讲人等社区成员当面交流,之后可以获得视频回放持续学习。诚挚邀请领域内研究者、寻求跨领域融合的研究者加入,共同探讨。

6. 探索者计划 | 集智俱乐部2025内容团队招募(全职&兼职)