社会间日益增长的互联性催生了系统性危机,即那些迅速在全球蔓延并引发重大混乱的冲击。以复杂性科学为代表的跨学科领域的新进展,有助于我们理解系统性危机背后的机制,改善政策制定。近期瑞士日内瓦大学的跨学科团队撰文综述了相关领域的重要概念和研究成果,阐明了理解全球互联系统中的破坏性质及其影响对于预防、应对和恢复系统性危机的重要性。这一分析框架被应用于两个全球系统性危机的典型案例:2008年的全球金融危机和COVID-19大流行。文章提供的证据显示,仅依赖反应和恢复能力来应对系统性危机是不可持续的,因为这会给社会带来巨大的成本。我们需要努力制定多元化策略,以增强应对系统性危机的能力,并解决全球挑战的性质与应对这些挑战所需的集体行动之间的基本不匹配。尤其是,在教育、研究以及政策领域,应更加关注复杂系统的研究,以提高对韧性和可持续性的认知水平。政策制定者和研究人员需要更加紧密地合作,增强应对全球系统性危机的能力,从过去和当前事件中汲取教训,并改进基于复杂性的治理设计。

集智俱乐部邀请了清华大学社科学院社会科学院与公共管理学院合聘教授罗家德,清华大学经济管理学院副教授张勉,SIMOE 和奇弦智能创始人、同济大学组织仿真中心主任陆云波,以及东南大学经济管理学院教授吕鸿江,共同发起了「复杂管理学读书季第二季」。聚焦在自组织、DAO、创新型管理、网络等方向,分享复杂系统管理领域的前沿理论、经典科普图书,旨在促进学术交流、知识分享以及跨领域合作。共同探讨复杂科学理论在复杂系统管理场景的应用、实践与展望,一起应对复杂多变的人类发展未来。本系列读书会采用线上和线下相结合的方式,2023年9月23日开始,每周六下午 14:00-17:00,持续时间预计8-10周。

研究领域:复杂科学、复杂系统、危机管理

Didier Wernli, Lucas Böttcher, Flore Vanackere, Yuliya Kaspiarovich, Maria Masood, Nicolas Levrat | 作者

刘培源 | 译者

论文题目:

Understanding and governing global systemic crises in the 21st century: A complexity perspective

论文地址:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.13192

当代全球化推动了人类的发展,但社会间日益增强的互联性也放大了系统性风险(Goldin & Mariathasan, 2014; Goldin & Vogel, 2010)。系统性风险是指与系统大规模失效或变动相关的风险(Helbing, 2013)。源于某一国家的混乱可迅速扩散至国界之外,影响大部分人口。应对此类威胁被视为全球公共利益,即对所有国家都有益的事物(Kaul et al., 1999)。在研究大规模影响的风险时,研究常常聚焦于战争、自然灾害和存在性风险(Ord, 2020)。然而,影响人类社会的危机也与经济和社会问题,或社会和生态现象的共生现象有关(Folke et al., 2021)。在21世纪初,世界经历了几次具有全球影响的系统性事件,包括圣战恐怖主义和反恐战争(2001年),全球金融经济危机(2008年),COVID-19大流行(2020年),以及俄乌战争对能源、食品和安全产生的更广泛影响(2022年)。

这些事件为研究系统性危机提供了实证基础。本文旨在提供对全球系统性危机的性质、原因、机制和影响以及其对全球政策制定和治理的影响的更广泛理解。这种理解对于提供全球公共产品以预防、应对和从冲击中恢复至关重要。本文回顾了复杂性科学及相关领域的发展,以理解系统性危机的性质和动力学。复杂性科学并非统一的理论,而是一系列影响各学科的概念、理论和方法的集合。许多洞见来自于对物理、生物和生态系统的研究,但复杂性科学越来越多地被用来提高我们对社会和相互交织的社会生态系统的理解(Arthur, 2021; Biggs, De Vos, et al., 2021; May et al., 2008; Scholl et al., 2021)。

本文的第二节涵盖了系统性危机的各种决定因素。第三节讨论了非线性动力学研究与危机展开之间的联系。第四部分专注于支撑系统对危机反应的能力。第五和第六节涵盖了全球政策制定和治理的相关影响。总的来说,本文展示了复杂性科学在理解系统性危机的重要特征方面的相关性。得出的分析框架被应用于2008年全球金融危机和COVID-19大流行,这两者是当代全球系统性危机的最突出例子。本文引起了我们对当前全球机构处理系统性风险能力不足的关注,强调了需要治理体系与当代全球挑战的关键特征相匹配的必要性。

复杂系统是“大量实体的相互作用可能产生与少数实体显示的行为不同的全新类型行为的系统”(Ladyman & Wiesner, 2020)。复杂系统的例子包括生物体、组织、生态系统、经济、整个社会和生物圈(Mitchell, 2009; Ruhl, 1996)。许多复杂系统可以被描述为共同演化的多层网络(Artime et al., 2022; Kivelä et al., 2014; Thurner et al., 2018)。它们的整体行为在很大程度上取决于结构细节,通常不能通过简化的方法来描述(Parisi, 1999)。复杂系统通常表现出一种涌现行为,稳定性往往占主导,但它们可能会被打乱,其功能可能会受损。“危机”是一种威胁复杂系统稳定性和持久性的急性事件。

危机文献经典地关注由自然的“外生”事件引发的灾害管理(Comfort et al, 2010)。在国际关系中,“危机”一词被用来描述大国之间的对抗以及升级为核战争的风险(例如,1962年的古巴导弹危机)。然而,在21世纪,由于社会、经济和政治系统日益增长的互联性所带来的后果,“危机”这个词的含义发生了变化。由于全球治理并未伴随着互联性的增长而进行根本性的改革(Gill, 2015; Held & Young, 2013; Pierre & Peters, 2019; Rosenau, 1995),这种增长反而催生了系统性风险的涌现(Frank et al., 2014; Galaz et al., 2017; Goldin & Mariathasan, 2014; Helbing, 2012; Kaufman & Scott, 2003)。尽管世界已经经历了几次具有全球影响的系统性事件,但“系统性危机”的概念主要在金融和经济危机的背景下使用,特别是在2008年全球金融危机之后。我们将全球系统性危机定义为源于某一地区的事件,进而在与危机起源地无直接关联的更广泛领域引发宏观冲击。全球系统性危机影响许多参与者,并涉及这些参与者在全球系统中的参与、互动和反应。尽管典型危机的发生是急性的且进展迅速的,但它可能具有波动行为(例如COVID-19大流行)和长期影响(例如2008年全球金融危机)。如果没有及时反应,系统性危机可能引发不可逆转的变化,正如苏联在1990年代初的崩溃所示。然而,它也可以创造出系统进行根本性变化的可能性,改变其结构和目标(Folke et al., 2005; Herrfahrdt-Pähle et al., 2020)。换句话说,系统性危机既是人类面临的主要威胁之一,也是变革的机遇。

系统性危机是由复杂网络中的紧密、多重共存和路径依赖的因果过程所塑造的(Artime & De Domenico,2022; Kivelä et al., 2014)。一个关键问题是理解宏观动力学如何从微观相互作用中产生。经典的压力释放模型提供了一个简化但相关的框架,用于理解系统事件的出现(Turner 2nd et al., 2003)。这些事件是由危险、暴露、系统的广泛脆弱性以及系统的响应之间的相互作用所导致的(Simpson et al., 2021)。危险事件是可以触发一系列事件的压力或诱因,而脆弱性是使系统更容易受到危险影响的先决条件。危险、暴露和广泛脆弱性之间的相互作用受到背景因素的调节(例如,特定国家的人口特征和制度优势)(Duan et al., 2022; Valdez et al., 2020)。这些相互作用通常导致底层网络中许多元素之间的不断演化的相互依赖关系(Bodin et al., 2019; Stavroglou et al., 2020)。这种复杂性解释了为什么有时很难在系统性危机发生之前检测到或采取行动(Sugihara et al., 2012)。识别相关的较弱或较不可见的相互作用尤其具有挑战性(Granovetter, 1973)。此外,对冲击的脆弱性与不同行为者应对其的能力相关(在第六节中进一步讨论)。可能对国家能力产生负面影响的因素包括对公共机构的低信任(Dryzek et al., 2019),缺乏法治(Wiesner et al., 2018),存在剥削性经济和政治体制(Acemoglu & Robinson, 2012),以及缺乏机构适应性(Clemens, 2013)。

从物理学到社会科学的复杂网络研究,支持了我们对复杂系统中脆弱性的理解的进展(Vespignani, 2010),包括连接性、多样性、模块化和冗余等属性如何影响系统行为(Biggs et al., 2015; Levin et al., 2013)。在许多领域,连接性的增加会促进系统性风险的产生。然而,并非总是如此,金融市场中的风险共担就是一个例子(Schweitzer et al., 2009)。同质性和缺乏冗余也会使系统更容易受到扰动,因为大部分元素很可能受到特定扰动的影响(Goldin & Vogel, 2010)。通常,一些微弱和短暂的扰动可以引起系统性能的轻微和暂时波动,而更强或更长时间的扰动会自我维持一系列事件链,从而增加扰动程度。一方面,某些灾难是自然灾害(如地震或海啸)的结果(Young, 2017b)。另一方面,系统性危机通常是由一个轻微的触发事件引起的,但对系统产生了不成比例的影响。一个扰动对系统的影响不仅取决于扰动的性质,还取决于系统的内在韧性(在第四节中进一步讨论)。系统越脆弱,事件引发一系列事件最终导致显著损害所需的强度就越小。在国际关系中,第一次世界大战的爆发及其随后的破坏,源于一个极其脆弱的系统中的“轻微事件”(Young, 2017b)。一个系统内的触发器可能导致其他相互连接的系统的同步故障(Homer-Dixon et al., 2015)。

(三)应用于COVID-19疫情和2008年全球金融危机

2008年的全球金融危机和COVID-19大流行都是复杂系统中相互作用的表现。金融网络的连接性和密度的增加主要是由资本市场的自由化和信息通信技术的发展推动的(Goldin & Vogel, 2010)。新兴传染病(如SARS-CoV-2病毒)的迅速传播也可以归因于连接性的增加(例如旅行和贸易)(Farzanegan et al., 2021; Shrestha et al., 2020)。此外,全球环境变化和农业集约化与人畜共患病的出现有关(Jones et al., 2013)。这两个系统性危机都存在确定的触发因素,该因素首先在某个地方局部发酵。关于2008年的全球金融危机,房地产繁荣和低利率的结合导致高违约风险个人对贷款的可获得性增加。美国房地产泡沫破裂导致了一场抵押贷款危机。关于COVID-19大流行,中国武汉的局部爆发被认为是大流行的起源。然而,确切的起源尚未确定。

两次危机的发生都是由于各种脆弱性的积累。人群对SARS-CoV-2的先前免疫缺失是COVID-19大流行的近端脆弱性,这一脆弱性由于全球许多地区的人口老龄化以及肥胖和糖尿病的高发病率而进一步加剧(Booth et al., 2021; Dessie & Zewotir, 2021)。对大流行的应对准备不足和卫生系统能力有限也使各国对大流行更为脆弱。对于2008年的全球金融危机,美国次级抵押贷款市场的监管缺失是近端脆弱性。此外,复杂金融工具(如衍生品、信用违约互换)的发展导致了对不良资产风险暴露的不确定性(Battiston,Caldarelli et al.,2016;Haldane & May,2011)。在这两次危机中,也存在更广泛的脆弱性。全球金融市场的更深度整合,增加了因枢纽银行出问题而导致其他银行违约的风险(Battiston, Farmer, et al., 2016c; Goldin & Vogel, 2010)。模型并未捕捉到这些增加的风险。在COVID-19大流行中,脆弱性包括健康的社会决定因素,特别是种族和社会经济剥夺(Upshaw et al., 2021)。最后,文化的紧密度/松散度以及对公共机构的信任也影响了有效应对的能力(Gelfand et al., 2021; Lenton et al., 2022)。

复杂系统可以受到各种扰动,从短期和高强度的扰动到长期和温和的扰动。然而,并非每一次波动都意味着新的危机。某种变异性,可以采取振荡的形式,这是动力系统包括社会系统(例如经济周期)经常观察到的行为(Turchin, 2003; Wangersky, 1978)。当系统不脆弱时,小的扰动不会改变系统自身,系统可以迅速从效率损失中恢复(在第四节进一步讨论)。相比之下,重大事件可能导致更明显的系统效率损失,这可能是残酷的,并影响系统稳定性。复杂网络中的灾难性故障是由其组成部分的破坏或故障引起的(Albert et al., 2000; Cohen et al., 2001)。对于复杂系统的一些强大冲击甚至可能导致结构、特征和功能的永久丧失(Abel et al., 2006)。

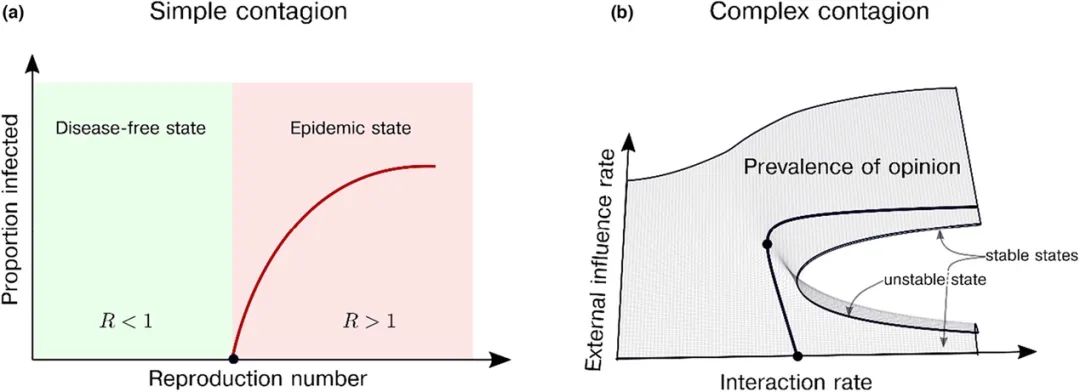

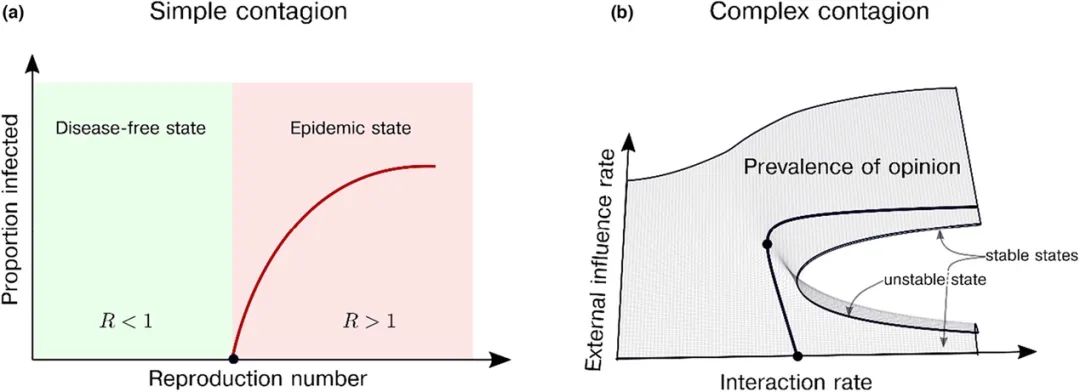

在复杂系统中,大部分的扰动是由强耦合网络内部的扩散式和反馈动力学所驱动的(Böttcher, Nagler, & Herrmann, 2017; Gai & Kapadia, 2010; Haldane & May, 2011; Valdez et al., 2020)。传染过程可以大致分为简单传染和复杂传染。在简单传染中,只要一个易感实体与至少一个具有传染性的实体接触,就可能发生传播过程。而在复杂传染中,需要接触到多个“传染性”因子才能发生传播(Centola, 2018)。对于简单传染,从无病状态到疾病流行状态的转变是连续的(如图1a所示),这意味着控制参数的微小变化会引起系统状态的微小变化。然而,对于复杂传染过程,其分叉图是一个尖点灾变(cusp catastrophe)(如图1b所示),这是一种与存在两个稳定状态有关的基本分叉现象(Zeeman, 1979)。例如,这两个稳定状态可能代表了一个观点或另一个替代观点在人群中占主导地位。扰动可以导致系统状态动力学切换,使系统从一个状态随机跳跃到另一个状态(将在第四(二)节进一步讨论)。

某些交互结构容易产生级联行为,这是对初始扰动的大规模和强烈放大。级联行为模型发现,级联的大小和与一个级联相关的事件之间的时间间隔都遵循幂律分布,这使得它们难以预测和控制(Bak et al., 1987; Watts, 2002)。级联行为已在不同的环境中被观察到,包括电网故障(Buldyrev et al., 2010; Yang et al., 2017)、生态破坏(Kinzig et al., 2006)、金融市场的闪崩,以及政治或意识形态运动的快速形成(Hale, 2013)。在线上社交网络中,信息级联与病毒式社交媒体帖子和热门话题的传播有关。滥用在线媒体平台来传播错误信息,甚至可能操纵选民,这可能会破坏公共对话和民主(Aral & Eckles, 2019; Morgan, 2018)。一个相互依赖网络的拓扑(即网络结构)和交互强度是产生级联的主要因素(Barrat et al., 2008; Vespignani, 2012)。在多层网络中,一个网络中一小部分节点的故障可能导致整个网络的瓦解(Buldyrev et al., 2010),这对于像电网、互联网(Tu, 2000)、贸易(Wang et al., 2016)和交通(Barrett et al., 2012)这样的高度连接的国际系统有着重大的影响。

复杂系统处于动态平衡状态时,可能能够承受扰动并恢复到初始的“正常”状态。然而,某些扰动可能会导致一个新的状态(Gunderson & Holling, 2001; Holling, 1973)。在物理学中,将水在大气压下冷却到零摄氏度以下并不会得到更冷的水,而是得到一个新的相——冰,它与水的性质完全不同。同样,系统性危机可以在社会系统中引发制度转变,这表明系统的反馈动力学和行为发生了重大变化,形成了“新常态”。历史证据表明,危机可能会导致从民主到威权主义或反之的突然转变(Hale, 2013)。临界点描述了一个相对较小的事件如何引发系统本身的不成比例的变化。临界点通常与底层动力学中的某种不可逆性相关,这被称为“滞后”或“路径依赖”。社会习俗和其他社会现象的变化中的临界点,已经被确定出来(Centola et al., 2018; Scheffer, 2010),这表明人口中的少数群体可以促进社会变革的动力学。对这些动力学机制的理解可能有助于决策者在危机时期更有效地进行沟通(Centola, 2010)。

如果不适当地管理,系统性危机可能会产生长期影响,甚至导致经济、社会系统和社会的某些部分崩溃。崩溃可以被视为一个突然的制度转变点,在这个点上,系统特征丧失(Abel et al., 2006; Sato & Lindenmayer, 2018)。伴随着身份和资本的丧失,崩溃的概念强调了相对迅速发生的破裂,并伴随着一系列不良或破坏性的事件(Cumming & Peterson, 2017)。在历史上,社会崩溃通常是系统受到强大外部冲击的结果(例如,玛雅文明的崩溃)(Toynbee & Somervell, 1987a, 1987b),但可能还有更复杂的机制在起作用。例如,罗马帝国的解体通常与来自欧洲其他地区或东方的野蛮入侵有关,但环境挑战和疾病也可能起到了基础性的作用(Harper, 2017)。崩溃可能源于一个文明无法应对自身创造的挑战。随着社会变得更复杂,新的风险产生,需要越来越多的“能量”来解决相关的副作用(Tainter, 1988)。1929年的华尔街崩盘和随之而来的大萧条(Young, 2017b)是社会无法管理这些副作用的鲜明例子。从全球可持续性的角度看,崩溃可能是由于社会无法在保护其需要持续存在的自然资源的同时,管理其日益增长的复杂性而导致的。在1972年,“增长的极限”理论预测,人类将超出地球极限,并在未来100年内陷入危险的社会危机(Meadows et al., 1972)。超出地球极限(Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015)增加了社会生态系统中相互依赖的制度转变的风险(Rocha et al., 2018)。全球来看,有人建议地球系统可能正在接近一个行星阈值,这可能促使我们迅速走向更热的条件和极端气候风险(Armstrong McKay et al., 2022; Kemp et al., 2022; Steffen et al., 2018)。

(三)应用于COVID-19疫情和2008年全球金融危机

某些交互结构容易产生级联行为,这是对初始扰动的大规模和强烈放大。级联行为模型发现,级联的大小和与一个级联相关的事件之间的时间间隔都遵循幂律分布,这使得它们难以预测和控制(Bak et al., 1987; Watts, 2002)。级联行为已在不同的环境中被观察到,包括电网故障(Buldyrev et al., 2010; Yang et al., 2017)、生态破坏(Kinzig et al., 2006)、金融市场的闪崩,以及政治或意识形态运动的快速形成(Hale, 2013)。在线上社交网络中,信息级联与病毒式社交媒体帖子和热门话题的传播有关。滥用在线媒体平台来传播错误信息,甚至可能操纵选民,这可能会破坏公共对话和民主(Aral & Eckles, 2019; Morgan, 2018)。一个相互依赖网络的拓扑(即网络结构)和交互强度是产生级联的主要因素(Barrat et al., 2008; Vespignani, 2012)。在多层网络中,一个网络中一小部分节点的故障可能导致整个网络的瓦解(Buldyrev et al., 2010),这对于像电网、互联网(Tu, 2000)、贸易(Wang et al., 2016)和交通(Barrett et al., 2012)这样的高度连接的国际系统有着重大的影响。

复杂系统处于动态平衡状态时,可能能够承受扰动并恢复到初始的“正常”状态。然而,某些扰动可能会导致一个新的状态(Gunderson & Holling, 2001; Holling, 1973)。在物理学中,将水在大气压下冷却到零摄氏度以下并不会得到更冷的水,而是得到一个新的相——冰,它与水的性质完全不同。同样,系统性危机可以在社会系统中引发制度转变,这表明系统的反馈动力学和行为发生了重大变化,形成了“新常态”。历史证据表明,危机可能会导致从民主到威权主义或反之的突然转变(Hale, 2013)。临界点描述了一个相对较小的事件如何引发系统本身的不成比例的变化。临界点通常与底层动力学中的某种不可逆性相关,这被称为“滞后”或“路径依赖”。社会习俗和其他社会现象的变化中的临界点,已经被确定出来(Centola et al., 2018; Scheffer, 2010),这表明人口中的少数群体可以促进社会变革的动力学。对这些动力学机制的理解可能有助于决策者在危机时期更有效地进行沟通(Centola, 2010)。

如果不适当地管理,系统性危机可能会产生长期影响,甚至导致经济、社会系统和社会的某些部分崩溃。崩溃可以被视为一个突然的制度转变点,在这个点上,系统特征丧失(Abel et al., 2006; Sato & Lindenmayer, 2018)。伴随着身份和资本的丧失,崩溃的概念强调了相对迅速发生的破裂,并伴随着一系列不良或破坏性的事件(Cumming & Peterson, 2017)。在历史上,社会崩溃通常是系统受到强大外部冲击的结果(例如,玛雅文明的崩溃)(Toynbee & Somervell, 1987a, 1987b),但可能还有更复杂的机制在起作用。例如,罗马帝国的解体通常与来自欧洲其他地区或东方的野蛮入侵有关,但环境挑战和疾病也可能起到了基础性的作用(Harper, 2017)。崩溃可能源于一个文明无法应对自身创造的挑战。随着社会变得更复杂,新的风险产生,需要越来越多的“能量”来解决相关的副作用(Tainter, 1988)。1929年的华尔街崩盘和随之而来的大萧条(Young, 2017b)是社会无法管理这些副作用的鲜明例子。从全球可持续性的角度看,崩溃可能是由于社会无法在保护其需要持续存在的自然资源的同时,管理其日益增长的复杂性而导致的。在1972年,“增长的极限”理论预测,人类将超出地球极限,并在未来100年内陷入危险的社会危机(Meadows et al., 1972)。超出地球极限(Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015)增加了社会生态系统中相互依赖的制度转变的风险(Rocha et al., 2018)。全球来看,有人建议地球系统可能正在接近一个行星阈值,这可能促使我们迅速走向更热的条件和极端气候风险(Armstrong McKay et al., 2022; Kemp et al., 2022; Steffen et al., 2018)。

(三)应用于COVID-19疫情和2008年全球金融危机

2008年全球金融危机和COVID-19大流行均与非线性动力学有关。病毒的主要传播方式是直接传染。超级传播事件加速了COVID-19大流行的扩散(Nielsen et al., 2021)。此外,信息疫情和虚假信息的复杂社会传播也加剧了COVID-19大流行,引发了对立的传染过程(Cinelli et al., 2020;Fu et al., 2017),但关于信息疫情是否降低了公众对公共卫生措施的遵守和增加了对疫苗的犹豫,尚存在争议(Loomba et al., 2021;Valensise et al., 2021)。在2008年全球金融危机中,雷曼兄弟的崩溃导致了由于金融负债而在银行间市场中迅速传播的不确定性(Schweitzer et al., 2009)。关于不同银行风险敞口的有限信息加剧了投资者的恐惧。结果,金融机构停止了彼此的借贷,引发了银行间市场的大规模流动性危机。

在2008年全球金融危机和COVID-19大流行期间,高度的网络连通性导致了快速的社会级联效应。在2008年全球金融危机期间,资产价值的断裂性变化引发了系统级联故障,进而触发了更多故障(Elliott et al., 2014)。银行机构的初始违约降低了银行间市场中所有机构的“信用价值”(Sieczka et al., 2011)。级联式的破产放大了对实体经济中不同公司财务状况的不确定性。高度的不确定性严重影响了公司的借款能力,并导致股市的恐慌性抛售(Jackson & Pernoud, 2021)。各国经济受到的影响各不相同,包括失业率和家庭债务的激增(Romer & Romer, 2017)。关于COVID-19,大流行病的性质和相关应对措施,在健康、经济、社会、环境和治理系统中产生了级联效应。截至2023年1月,报告的COVID-19死亡人数接近700万。此外,更多的人受到了这种疾病的影响,包括经历短期效应和长期效应(Michelen et al., 2021)。COVID-19大流行及其相关的应对措施也降低了基本卫生服务的提供和护理质量,并且对心理健康产生了强烈影响(Arsenault et al., 2022; Pai et al., 2022)。在2020年初的急性阶段之后,COVID-19大流行已经演变成一个慢性发展的健康、社会和经济危机,并继续在不同国家出现数次疫情波动(Peleg et al., 2021)。

当COVID-19最初的局部疫情通过全球病例的指数级增长变成大流行病时,就跨越了某个阈值。控制疫情通常需要付出关闭国家边界的代价(Lee et al., 2021),并转向改变社会运作模式,这意味着限制面对面的互动(Wernli,Tediosi et al., 2021)。金融危机也可以被视为一种(暂时的)制度转变(Hamilton, 2016),在这种情况下,投资者的行为与正常时期有所不同(Hubrich & Tetlow, 2015)。这两种危机之后都恢复到了更正常的状态。关于COVID-19大流行,到2022年,有效的疫苗帮助许多国家恢复到了“正常生活”。然而,COVID-19大流行及其相关应对措施对经济、教育、基本权利和民主运作的长期影响尚未完全理解(The British Academy, 2021)。关于2008年全球金融危机,许多国家已经恢复,但有些国家在危机爆发几年后并未恢复到危机前的增长轨迹(Fatás & Summers, 2016; Furlanetto et al., 2021; Romer & Romer, 2017)。此外,2008年全球金融危机后的经济危机和紧缩政策对整个欧洲产生了长期的社会和健康影响(Mckee & Stuckler, 2016; Stuckler et al., 2017; Suhrcke et al., 2011)。

最后,尽管有几个行业遭受了严重冲击,但由于社会有应对这些冲击的能力,这两次危机都没有导致整个系统的崩溃(参见下文的第四-六节)。一些银行机构和公司(例如,雷曼兄弟,美国国际集团)倒闭了(Johnson & Mamun, 2012),这显示了全球金融网络的脆弱性(Battiston,Delli Gatti et al., 2012)。然而,由于及时救助了被认为“大而不能倒”的金融机构,并且政府和中央银行进行了进一步干预,整个系统并没有崩溃(Battiston, Puliga et al., 2012)。在COVID-19疫情期间,卫生系统面临了压力增大,一些国家既无法满足COVID-19患者的需求,也无法维持基本卫生服务的提供(Arsenault et al., 2022; Silva & Pena, 2021)。一些卫生系统至今仍然受到COVID-19大流行的严重影响,但大流行是否会对其功能产生长期影响的问题仍然悬而未决。

社会通常展现出面对冲击的能力,无论是实际能力还是潜在能力。许多小规模的扰动被系统吸收,只需要有限的政府干预。相比之下,更大规模的扰动可能需要更加深思熟虑和协调响应。韧性(Resilience)已经成为涵盖系统吸收、适应和转变能力的整体性概念(Fraccascia et al., 2018; Quinlan et al., 2015)。这三个核心能力指的是系统因扰动而经历的变化程度的增加。吸收能力旨在维持现有的过程和功能,而适应和转变能力可能意味着更深刻的系统变化。增强吸收能力可能会以减少适应性和转变能力为代价,反之亦然。在复杂系统的设计中,平衡这些能力是一个关键挑战(Alderson & Doyle, 2010; Levin et al., 2013)。

最近的一项综述发现,适应性、敏捷性、可靠性、韧性、抗性、稳健性、安全性、安全性和可持续性是常用来描述面临威胁的系统的概念(Galaitsi et al., 2021)。最好从系统在面临扰动时的性能时间演变的角度来理解这些概念(Grafton et al., 2019)。在扰动开始时,一个稳健的系统可能会继续以其原始的性能水平运行。相比之下,“抵抗力”( resistance)决定了扰动对系统的最大影响。高抵抗力系统的性能受影响较小,而低抵抗力系统的性能受影响较大。另一个重要的韧性衡量指标是恢复的程度和速度。这些能力的动力学特性意味着“过去的失败是由于脆弱性,这些脆弱性是那些承诺提供巨大好处的机制的直接副作用,包括稳健性”(Alderson & Doyle, 2010)。

复杂系统对级联故障的韧性取决于其底层网络的拓扑结构(Böttcher, Nagler, & Herrmann, 2017; Centola, 2010; Centola et al., 2018; Gao et al., 2016; Lorenz et al., 2009; Valdez et al., 2020)。在过载成为级联行为主要驱动机制的情况下,网络拓扑尤为重要,如许多基础设施系统中所见(Motter & Lai, 2002; Ronellenfitsch & Katifori, 2016; Valdez et al., 2020)。稳健性源于网络的关键特征,如多样性、模块化和冗余,这些反过来影响了难以控制的反馈循环的涌现(Levin, 1999)。增加连通性可以在网络内提供更快的信息流动,但也可能增加过载的风险(如第三节所讨论的)。同样,“稳健而脆弱效应”描述了一种情况,即风险共享增加了系统的稳健性,但系统面对快速传播仍然脆弱(Gai & Kapadia, 2010; Jackson & Pernoud, 2021)。人们越来越关注利用这些洞见来增强吸收、适应和恢复能力(Böttcher, Luković, et al., 2017; Di Muro et al., 2016; Gai & Kapadia, 2010; Korkali et al., 2017; Naqvi & Monasterolo, 2021; Smolyak et al., 2020; Yuan et al., 2017; Zhong et al., 2019),这将在第五节和第六节进一步讨论。

韧性通常被视为系统的一个积极属性。然而,韧性也可能暗示着从社会不期望的情况中转变的挑战。例如,交通领域的化石燃料使用,至今已经证明对新技术的涌现具有韧性。有些情况是陷阱(或吸收状态),从中逃脱困难(Young,2021)。在全球治理中,这种现象可能最为人所知的是僵局(Hale et al., 2013; Hale & Held, 2017)。因此,研究韧性时需要考虑不同行为者的权力关系和政治议程(Béné et al., 2014; Joseph, 2013; Mikulewicz, 2019)。由于社会由具有不同目标和利益的主体组成,理解韧性的能力总是需要考察:(1)谁/什么的能力(例如,利益相关者或现有制度),(2)抵御什么的能力(例如,扰动或现象),以及(3)为谁的能力(即,谁从这些能力中受益和损失)(Carpenter et al., 2001; Topp, 2020)。

社会韧性既可以源于底层网络的内在属性,也可以源于主体为应对和恢复冲击而采取的有意识行动(Hynes et al., 2022)。政府的有意识行动通常是政策研究的核心关注点,但从复杂性的角度来看,如果环境特别脆弱,政策可能只能产生有限的影响(参见第二(二)节关于复杂因果关系的讨论)。相反,许多从个人到组织的主体都支持社会整体应对冲击的能力(Ungar, 2021)。从政治哲学的角度来看,我们可以提出,谁应对韧性负有主要责任(Welsh, 2014)。例如,从新自由主义的角度来看,可能会将应对韧性的主要责任从政府转移到个人和社区,并赋予私营部门更多的权力(Joseph, 2013)。

能力的类型也很重要(Fraccascia et al., 2018)。在危机时期,一些从系统中获益的利益相关者可能会专注于吸收冲击并恢复到原来状态的能力,这通常通过少数几个指标来衡量(例如在经济领域是GDP)。当系统由于其运行条件的显著变化而不再可行时,只有通过系统的转型,才能在冲击后保持持久的能力。转型通常基于对心智模型、行动和资源的根本性改变(Herrfahrdt-Pähle et al., 2020; Westley et al., 2013)。反过来,缺乏可转变性意味着处理变化的能力降低,尤其是对于剧烈、快速和意外的变化。过于关注从冲击中恢复的能力可能会忽视预防和预见冲击的能力,导致行动不足。此外,对恢复的狭义定义,可能会优先考虑回到“正常条件”(Martin & Sunley, 2014),即使这对适应或转型不利,甚至当“正常条件”对大多数人口来说是次优的或不理想的。

(三)应用于COVID-19疫情和2008年全球金融危机

COVID-19疫情和2008年全球金融危机都对社会应对冲击的能力进行了考验。在这两种情况下,韧性的主要来源是管理连通性的能力。2008年全球金融危机最重要的表现之一是金融流动的瘫痪,韧性源于恢复信任和连通性的能力(第五节将讨论采取的干预措施的性质)。相比之下,对COVID-19疫情的韧性源于吸收对重症监护的增加需求的能力(Haldane et al., 2021)。然而,由于公共卫生和医疗保健系统未能准备好应对COVID-19疫情这样规模的冲击,韧性来自于及时采取的旨在控制面对面互动的对策。

尽管这两场危机都强调了金融系统和卫生系统作为各自第一道防线的能力,但韧性最终取决于不同系统中各个主体的能力。在2008年全球金融危机期间,政府和中央银行的干预使金融系统和经济得以维持。在COVID-19大流行期间,政府的行动也至关重要。一种“零COVID-19”策略使一些国家(例如中国和澳大利亚)在2020-2021年疫苗尚未普及的情况下继续保持“正常”状态。这种策略在那些与其他国家的连通性更容易控制的国家中效果显著。相比之下,一种“与COVID-19共存”的抑制策略导致了一个特征为社会破裂、社交互动有限和个人自由受限的改变状态(Wernli, Tediosi, et al., 2021)。在这两个系统性危机中,韧性在不同的系统(例如食品、贸易)中表现出来,这些不同系统的韧性来源多种多样,包括创新、技术和财务能力(Wernli, Clausin, et al., 2021)。干预措施对能力的表达也在很大程度上取决于政治和政治意愿,正如在COVID-19大流行期间所明确的那样。

尽管这两场危机都强调了金融系统和卫生系统作为各自第一道防线的能力,但韧性最终取决于不同系统中各个主体的能力。在2008年全球金融危机期间,政府和中央银行的干预使金融系统和经济得以维持。在COVID-19大流行期间,政府的行动也至关重要。一种“清零”策略使一些国家(例如中国和澳大利亚)在2020-2021年疫苗尚未普及的情况下继续保持“正常”状态。这种策略在那些容易控制与其他国家连通性的国家中效果显著。相比之下,一种名为“共存”的消极策略导致了一种以社会破裂、社交互动有限和个人自由受限为特征的状态变化(Wernli, Tediosi, et al., 2021)。在这两个系统性危机中,韧性在不同的系统(例如食品、贸易)中表现出来,这些不同系统的韧性来源多种多样,包括创新、技术和财务能力(Wernli, Clausin, et al., 2021)。干预措施对能力的表达也在很大程度上取决于政治和政治意愿,正如在COVID-19大流行期间所明确的那样。

COVID-19大流行和2008年全球金融危机都展示了当前制度安排的韧性(快速恢复到“正常”状态)与解决两场危机根源的转型叙事之间的紧张关系。对2008年全球金融危机起源的评估发现,金融机构的投资决策存在其未能内化的外部性。由于银行机构“关联太多而不能倒”,预计它们会得到救助(Goldin & Vogel, 2010)。这种情况增加了道德风险的风险(Battiston, Farmer, et al., 2016c; Battiston, Puliga, et al., 2012)。尽管已经采取了微观和宏观审慎政策,并进行了区域性的变革(例如在欧盟银行联盟的框架下),但全球金融架构并未得到根本性的改革(Schwarcz, 2019)。对于COVID-19大流行也存在类似的情况。大流行加速了已存在的社会趋势,如远程工作和绿色交通,以及卫生系统的改革(Bali et al., 2022)。已经有人发出了多次“更好地重建”的呼吁,这将包括在环境风险上升的背景下进行广泛的政治经济转变(Singh et al., 2021),但这些呼吁并未实现。虽然转型关键地依赖于多边主义(Sachs et al., 2022),但由于重大的地缘政治紧张,国际合作受到阻碍(Jones & Hameiri, 2022)。

系统性危机难以管理,更别提控制了。一旦爆发,就需要付出巨大的努力来抑制其影响。以稳定与效率为重点的传统政策方法并不适合应对系统性危机(Peters et al., 2019)。全球决策制定以预防、应对和恢复系统性危机为目标,涉及理解和处理复杂系统关键特征的能力(Biggs et al., 2012; Galaz, 2019; Linkov & Trump, 2019)。在不同领域对系统性风险/危机的研究中获得的洞见不仅强调了从规章制度到激励措施的不同工具和策略的重要性,也揭示了采用多阶段响应策略的必要性。

在预防系统性危机方面,首先要考虑的是风险评估。传统的风险评估方法往往无法识别系统性风险,因为它们没有整合复杂系统的行为和可能产生脆弱性和级联效应的机制(Frank et al., 2014; Linkov & Trump, 2019; Schweitzer et al., 2009)。风险评估应与韧性评估相结合,采用分层方法增加资源、数据收集和模型复杂性(Linkov et al., 2018)。一个重要的挑战是在国家、地区和全球层面整合有意义的脆弱性评估。

第二个方面是风险管理。可以区分两种类型的预防行动。第一种包括所有旨在减少系统性风险涌现的行动。“初级预防”具有挑战性,因为一些脆弱性源于世界的互联方式。换句话说,解决系统性危机的根本原因可能需要在社会技术系统中进行转型(例如,针对新兴传染病,可能需要更可持续的食品生产系统)。尽管承认根本原因可能难以解决,但第二类预防措施是那些使单个节点和整个网络对冲击更具韧性的政策(见第四(二)节)(Guillén, 2015)。在社会的许多领域,储备能力如缓冲、冗余和保险可以提高系统应对干扰的能力。关键问题是在主要设计用于最大化短期效率的系统中,提供更高水平的储备能力的短期与长期成本/效益。

复杂社会系统的动力学行为,包括主体不断适应新情况(Ruhl, 2019),为系统性危机的涌现创造了多种可能性。对复杂系统的理解使我们注意到,不可能预见所有潜在威胁。此外,试图预防所有潜在的威胁可能代价过高且效率不高。同时,对涌现的级联效应的延迟反应,也可能代价过高。这两个约束因素为迅速和大胆的行动创造了一个早期和短暂的机会窗口,其中成本效益最高。这个机会窗口转化为在事件仍处于局部发酵阶段时,防止破坏性事件失控的目标。当可能越过不可逆的临界点时,快速反应的能力尤为重要。

时间至关重要,首要问题是首先能否识别出正在发展的系统性危机。提高对潜在危机早期预警信号的检测能力可以帮助及时响应(Battiston, Caldarelli, et al., 2016; Dakos et al., 2015; Scheffer et al., 2009, 2012),但是缺乏及时可获取的信息是一个主要障碍(Battiston, Farmer, et al., 2016b)。在全球舞台上,各国可能对报告健康事件存在消极动机,这已在新兴传染病爆发期间得到观察(Gostin et al., 2017)。反过来,威胁的识别应触发快速的反制措施。准备工作是灾害管理中众所周知的一步,涉及建立快速调动资源(如“应急劳动力”)的能力。世界卫生组织及其合作伙伴制定的公共卫生和应急劳动力路线图,是当前工作的典范(Mosam et al., 2022)。因为最紧迫的问题是连通性,反制措施可能导致激活“断路器”,以减少传播(例如,封锁以在大流行病中争取时间,或者暂停交易以遏制金融市场的恐慌性抛售)(Ren et al., 2019)。

在酝酿中的系统性危机的早期阶段,如果没有有效的应对措施,很可能会出现级联效应,危机管理将转向成本高昂的缓解策略。传统上,危机管理的重点是无论代价如何都要控制住局势(这是大多数国家在COVID-19大流行的第一波中的策略)。然而,缓解策略通常会影响许多经济部门,并放大有目的行动的意外后果的风险(Merton, 1936)。评估政策预期效果与其意外后果之间的权衡成为了核心关注点(参见第六节)。也可能在这个阶段,(不)采取行动和对问题的沟通可能导致路径依赖,其中采取一项行动的成本加强了需要进一步采取行动的需求,或使改变轨迹的成本变得昂贵(例如,在COVID-19大流行的第一波之后改变口罩政策)(Bardosh et al., 2022)。

在复杂系统中,传染和扩散意味着一种扰动可能会呈现出指数增长,并可以迅速达到峰值。这通常紧接着一个恢复阶段,这个恢复阶段可能会快速或缓慢,部分恢复或完全恢复。复杂系统的恢复与重建过程有关,例如恢复连通性、重组和替换一些能力。建模研究已经表明,修复网络中的几个节点可能会阻止级联故障并帮助系统恢复。对受影响最严重的地区和人口的支持至关重要,因为并非所有人都可能以同样的方式受到系统性危机的影响,这可能会放大预先存在的社会经济不平等(Sachs et al., 2022)。与通常只影响有限地理区域的自然灾害相比,从未受影响的地区转移资源更具挑战性,因为全球系统性危机可能会影响到整个世界。紧急努力恢复系统性能可能与更广泛的转型努力,形成相互竞争,而后者通常需要雄心勃勃的政策和社会引爆点(Otto et al., 2020)。

(四)以COVID-19疫情和2008年全球金融危机为例

预防能力的缺乏加剧了两次系统性危机的风险。在金融市场放松管制的背景下,国际机构并未做好应对2008年全球金融危机的准备(Claessens & Kodres, 2014)。经济框架未能预见金融危机,评级机构也未能准确评估形势。在2008年全球金融危机爆发前,监测机制以及微观和宏观审慎监管均显不足。至于COVID-19大流行,新兴传染病在1990年代就被认定为全球卫生安全的主要威胁之一,这促使2005年国际卫生条例进行了改革(Davies et al., 2015; Fidler & Gostin, 2006)。然而,对大流行应对能力的评估并未真实反映各国受COVID-19大流行影响的程度(Abbey et al., 2020)。国家卫生系统的投资被视为预防韧性的关键组成部分,但并未得到足够重视(Sands et al., 2016)。COVID-19大流行和2008年全球金融危机带来的高社会成本和长期影响,再次凸显了更好预防系统性危机的必要性。因此,为避免全球尺度的连锁效应,预防策略需要国家层面的准备工作,同时也需要加强国际机构和工具的能力。

由于预防能力不足,政府采取了大规模和非常规的反应性行动。对于2008年的全球金融危机,与1920-30年代相比,各国迅速采取措施防止金融系统崩溃。在美国,2008年的紧急经济稳定法案设立了一个7000亿美元的问题资产救助计划,用于从银行购买不良资产。采用不同的机制,如经济刺激计划、银行存款保证以及购买有毒债务,向经济系统注入数万亿美元。大规模的政府支持使许多发达经济体的债务与GDP比率增加。对于COVID-19大流行,首先的反应是关闭边境和广泛采用公共卫生对策(例如,社交距离、检测等)。然而,一些“断路器”如封锁措施所带来的社会成本显示出它们的局限性,因为它们几乎无法反复使用(Lewis, 2022)。许多国家采取了额外的经济措施来支持受影响最严重的经济部门。世界卫生组织最初在国际协调中发挥了突出的作用,但后来卷入了美国和中国之间的地缘政治紧张(Jones & Hameiri, 2022)。总的来说,两次系统性危机期间仍然出现了负面的多系统影响,需要政府干预为公民和企业提供安全网。这些应对措施在防止两次系统性危机进一步升级方面大体上是有效的,但付出了高昂的经济和社会成本。此外,应对2008年全球金融危机和COVID-19大流行的努力可能正在分散应对全球环境变化的资源,最终可能助长新的系统性危机的出现(Hendriks et al., 2022)。

恢复能力在各地区之间的不平等性,揭示了一些地区(例如欧洲在欧元区治理方面)对冲击的预先存在的脆弱性,同时也显示了在两种情况下恢复能力的不足。关于2008年全球金融危机,一些国家恢复得很快,而一些欧盟国家在随后的欧元危机背景下恢复得较慢。非常规的货币政策,如负利率和量化宽松,被用来刺激经济(Haynes, 2015)。长期使用这种扩张性货币政策可能会使中央银行在当前通胀上升的情况下更难快速收紧货币政策(Beckmann et al., 2022)。关于COVID-19大流行,政府支持的疫苗快速生产和分发,导致人口迅速免疫并恢复正常,特别是在高收入国家。一些国家实施了临时的“疫苗通行证”以鼓励人口接种疫苗。然而,全球范围内疫苗分享的缺乏影响了全球的恢复(Hunter et al., 2022)。一些在大流行初期被视为成功的国家,但保持其“清零”政策的国家出现了波折,这显示了在面对系统性危机时适应性治理的重要性。

应对系统性危机,需要一个能够及时设计、采纳、实施和评估政策的治理体系,这些政策在第五节中已有讨论(Cosens et al., 2020)。然而,系统性危机的核心特征与技术理性秩序所依赖的简单性、可控性和可预测性的中心假设有所不同(Geyer & Rihani, 2010; Harrison & Geyer, 2021)。围绕着管理复杂系统的治理形式,涌现出了越来越多的学术研究(Galaz, 2019; Oberthür & Stokke, 2011; Pegram & Kreienkamp, 2019; Young, 2017a)。这些研究表明,对复杂系统的特性及其在全球化社会中的影响的理解不足,一直是应对最紧迫全球挑战的主要障碍。从复杂系统治理的研究中,我们可以得到一些新的原则,以加强制度的适应性,即如何设计治理体系,以有效预防、应对和从全球系统性危机中恢复过来(lark & Harley, 2020; Young, 2017a)。

韧性能力不仅可以来自特定的干预,也可以源于系统和机构的设计(Hynes et al., 2022),这强调了自上而下治理和自下而上治理两种方法之间的互补性。在系统性危机初期,中央集权的指挥和控制策略可能对快速反应至关重要(通过干预提高韧性),以抵消正反馈。当情况失控时,可以通过宣布紧急状态来提供支持,暂停政府的正常职能和一些公民权利。然而,采用紧急状态也可能暗示设计上的韧性不足,并可能影响长期社会韧性,这取决于社会中许多利益相关者的复杂互动(Ungar, 2021; Wernli, Clausin, et al., 2021)。这表明,长期来看,需要构建更具参与性、包容性——因此更具合法性的治理系统,因为多样性可以提高问题解决和创新的能力(即通过设计提高韧性)(Biggs et al., 2012; Cox, 2016; Helbing, 2021; Page, 2017)。这些能力对于恢复和预防进一步的系统性危机尤为重要。

治理系统性危机意味着从紧急的自上而下的行动迅速转变为在情况允许时更具参与性的过程(Young, 2017a)。治理模式的转变问题也与随时间推移对响应的合法性和比例感知有关。换句话说,系统性危机的治理必然需要谨慎的过程来解决在部门和规模之间,对人口分布产生大规模影响的权衡(Biggs, Clements, et al., 2021)。对问题本身性质的频繁分歧使得情况变得更具挑战性(Rittel & Webber, 1973)。当系统性危机影响到基本权利和自由,并阻碍了支撑民主系统运作的协商和集体决策机制时,由此产生的民主赤字可能会影响响应的长期有效性(Parry et al., 2021)。

全球系统性危机超越了多个司法管辖区(Ruhl, 2019),但当前的世界秩序仍然建立在各国主权平等的原则之上。这种国际无政府状态体系将行动的主要责任放在国家层面。同样,解决社会问题的能力和职能通常被划分为如健康、贸易等不同的领域。在迅速扩大的系统性危机中,国家和部门层面是技术理性秩序主张控制的主要焦点(Guillén, 2015)。尽管分隔行动通常能取得成功,但在高度互联的系统中,它不仅可能导致意想不到的后果,而且由于其他国家和部门采取的行动以非一致/协调的方式影响整个系统,可能会降低全球效应(Peters et al., 2019)。因此,跨边界危机管理能力“也需要能够在快速、出人意料和级联冲击期间促进迅速集体行动的机构”(Galaz et al., 2017)。关于制度复杂性的文献已经表明,组织间合作和多中心治理系统可以有效地管理部门之间的相互依赖性(Alter, 2022; Gómez-Mera, 2021; Oberthür & Stokke, 2011; Ostrom, 2010; Thiel et al., 2019)。然而,设计有效的全球集体行动机制的持久挑战可能在危机时期加剧,因为各国可能会本能地向内转化,交易成本高,且存在借他人之力的动机。

聚合器技术描述了各国的贡献如何导致全球公共产品的总体水平,可以指导政策建议的制定(Barrett, 2010; Buchholz & Sandler, 2021; Sandler, 2020)。例如,对COVID-19疫情的监控和实现群体免疫都属于最弱环节聚合器类型,其中最小的贡献决定了整体结果。寻找疫苗,作为对大流行病的另一种全球响应,则被描述为最大贡献机制(即,最大的贡献决定了全球公共产品提供的总体水平),并需要不同形式的国际合作。在这种情况下,从文献中得出的公共政策建议有两点:(1)(多边)的努力和资源应集中在最有能力的国家;(2)应实施协调以避免重复,除非竞争可能增加成功的可能性。

获取新知识和洞察的过程对于复杂系统的管理至关重要,但科学与政策之间的断裂,是将科学知识整合到有效公共政策中的持久挑战(Cosens et al., 2021; Ruhl, 2019)。在系统性危机时期,将政策基于最佳可用的科学知识可能比在正常时期更具挑战性。虽然科学在系统性危机开始时常常含糊不清,但首要问题是确定决策所需的相关且高质量的证据和信息。因此,需要利用多个证据来源(Shea et al., 2020)。跨学科的科学-政策-社会接口,可以有效地传达证据和不确定性,有助于确定最有效的干预措施。第二个问题是系统性危机的动力学和不可预测性,这需要根据早期决策的有效性频繁调整行动方向。应对系统性危机通常需要非常规的行动,但在情况失控的情况下进行政策实验具有挑战性,因为决策、实施和其可衡量效果之间存在时间延迟(Sterman, 2006)。这种情况可能导致在面对非线性现象时的过度反应或反应不足。因此,第三个问题是如何处理失败。将失败视为学习的机会是复杂性方法的核心(Chandler, 2014; Chapman, 2004)。失败不仅源于信息不完整,还源于主体对新规则和政策的适应。一项限制个体行为的政策可能最初有效,但随着时间的推移,人们找到规避规则的方法,其效力可能会减弱。对规则和政策的适应最终强调了在应对系统性危机中共同演化的重要性,即,治理系统和被调控系统对彼此的相互影响(Ruhl, 2016; Søgaard Jørgensen et al., 2020)。

对系统性危机的应对往往引发基于政府干预的指挥与控制策略(参见上文第六(一)节),但非正式机制如社会规范和期望,在改变社会系统行为上也能起到关键作用。首个挑战出现在国际层面,对正式工具的使用。虽然系统性危机的动态性要求迅速行动,但国际法的变化却往往缓慢(Gostin & Katz, 2016)。应对措施与问题之间的不匹配风险解释了全球治理中软性法规的不断发展,以适应不断演变的全球挑战(Young, 2017b)。在国家层面,指挥与控制策略的有效性也存在限制。通过威胁处罚来执行已采纳的规则,往往是使公民遵守限制基本权利和自由的规则的关键。尽管在应对的早期阶段有时这是必要的,但“恐惧治理”可能代价高昂且适得其反,特别是当规则看起来是武断和不一致的时候(Kooiman, 2003)。当人口理解决策,认为其与情况相称,并且信任政府时,治理更有可能有效(Lenton et al., 2022)。这三个因素都强调了向公众提供可靠信息的重要性。然而,对复杂系统的普遍缺乏理解可能导致简化的叙述(Peters et al., 2019)。提高对复杂系统及其行为的理解可能改善向公众传达复杂问题的沟通(Ruhl, 2019)。此外,与多个国家的政府信任度低和两极分化相关(OECD, 2022; Turchin, 2016a; Vallier, 2021),可能在系统性危机时复杂化沟通,并被它们加剧。总的来说,监管方法的局限性表明,对系统性危机的应对也应依赖社会规范来推动积极的变化(Lenton, 2020; Nyborg et al., 2016)。当发生冲击时,规范可以迅速转变,提供强大的自我调节社会机制。

(五)以COVID-19疫情和2008年全球金融危机为例

国际机构的弱点,如《国际卫生条例(2005)》在COVID-19大流行中的效力有限,或者关于2008年全球金融危机中“缺乏全球规则制定机构来监督全球私人金融机构和流程”的问题(Goldin & Vogel,2010),都有利于这两种系统性危机的涌现。鉴于这些治理缺口,当局势失控时,这两种系统性危机都显示出了在国家层面上进行自上而下治理的必要性。自上而下的治理不仅对于解决每一种系统性危机起源领域的问题至关重要,而且对于大规模支持经济也至关重要。对COVID-19大流行的应对依赖于自上而下方法的升级,许多国家都采取了“紧急状态”的措施。紧急状态支持了加强行政权力的当前趋势,并在许多国家中测试了民主的韧性(Guasti, 2020; Youngs, 2022)。然而,正如前面的部分所讨论的,这两种危机也显示了自上而下治理作为解决持续数年的危机的解决方案的局限性。例如,在COVID-19大流行期间,一些国家出现了对口罩强制令和强制免疫的争议。

由于应对措施主要是从国家/部门的角度进行协调的,因此,集体行动在各国和各部门之间成为了一个主要问题,即使存在共同的解决方案,也难以达成一致(例如,COVID-19流行病的疫苗问题)。然而,在全球层面上,确实发生了一些调整,例如在2008年全球金融危机后,G7/G8向G20转变,成为主要的全球金融问题论坛。在银行业,最重要的改革是采用了“巴塞尔III协定”的一系列措施和最低要求,旨在加强银行的监管、监督和风险管理(Allen et al., 2012)。关于COVID-19大流行,世界卫生组织的会员国一直在就大流行病预防、准备和应对的全球条约进行谈判(Phelan & Carlson, 2022)。尽管多边谈判仍在进行,但一个关键问题是,要从关注人类健康的反应能力转向采用一种包括预防动物源性大流行病的“一体健康”(One Health)方法(Bernstein et al., 2022; Ruckert et al., 2021)。

第三,尽管学习一直是两次系统性危机的核心,但每次危机后采取的机制都显示出缺乏从复杂系统的角度理解短期和长期决策影响的能力。COVID-19大流行病突显了科学作为最可靠证据来源的重要性。首先,大流行病的快速演变要求我们迅速开发学习机制,将证据综合给政策制定者。在许多国家,COVID-19大流行病的治理依赖于流行病学任务组(Yin et al., 2021),但未能整合更广泛的知识和学科(Rajan et al., 2020)。在COVID-19大流行病初期,传达的简化叙述将第一波视为单一事件,而非像以往大流行病那样的反复波动的第一波。关于2008年全球金融危机,公认的预测失败导致了改进系统风险评估的努力,包括开发压力测试(Bisias et al., 2012; Hartwig et al., 2021)。一些机构已经整合了系统风险的评估(例如,全球系统重要银行),但最近的一项综述显示,大多数用于评估系统风险的方法“更关注单个金融机构而不是系统稳定性”(Ellis et al., 2022)。

第四,无论在2008年的全球金融危机还是COVID-19大流行期间,都动员了正式和非正式的手段。关于2008年全球金融危机(Claessens & Kodres,2014),采用了微观审慎监管规定,以增强单个金融机构的能力(Ellis et al., 2022),并确保在破产情况下进行安全有序的解决。在银行业采取了区域性措施,以整合系统性风险的评估。最后,制定或加强了关于公共债务和赤字的预算规则。在COVID-19大流行开始时,许多政府实施了严格的规定,限制了人们的流动自由、贸易自由、结社自由和受教育的权利,这往往以立法部门为代价。除了规定之外,许多政府和国际组织在大量错误信息的背景下,加强了他们提供信息的能力(Osborne & Pimentel, 2022)。一些国家进一步使用(非)激励措施来提高疫苗接种率(Campos-Mercade et al., 2021)。最后,在COVID-19大流行期间,社会规范也在减缓病毒传播方面发挥了关键作用,特别是在那些没有强制实施防控措施的国家。

本文所提出的基于复杂性的框架,有助于我们更深入地理解系统性危机背后的机制,以及它们对治理和政策制定的影响。将此框架应用于2008年全球金融危机和COVID-19大流行,揭示了它们共享复杂系统的基本属性。首先,过度与不足的连接性之间的相互作用,与全球系统性危机的涌现和动力学密切相关。其次,不同类型的非线性传染动力学,能将看似正常系统的微小扰动转化为引发全球性破坏的连锁反应。由于其非线性特性,控制这种故障级联既困难又昂贵。第三,两种系统性危机都强调了建立应对冲击的能力的重要性,无论是通过设计还是干预。第四,这些能力反过来可以支持预防、反应和恢复过程。尽管这三个过程都重要,但两种系统性危机都证明了在危机爆发后依赖政府干预来恢复韧性的代价是高昂的。虽然这些快速行动是有效的,但由此产生的巨大负担不可避免地导致其他问题被搁置。第五,全球系统性危机的发生揭示了我们的治理体系设计与复杂的全球挑战之间的不匹配。这两次危机都导致了机构和治理的变革,如果没有如此巨大的冲击,这些变革可能不会发生,或者进展会更慢。

复杂性视角对于理解和应对全球性的扰动是有益的,但与其他相关科学方法相比,它并不总能提供全新的洞见。复杂性视角的一大优势在于,它能将不同学科的见解融合成一个有意义的整体。尽管它并未提供一套独特的解决方案,但复杂性视角进一步强调了治理设计在应对系统性危机中的重要性。与认为“复杂性”无法被人类行动所驾驭的观点相反,复杂性视角揭示,2008年全球金融危机和COVID-19大流行爆发后采取的行动,实际上能够缓解它们对人类社会可能产生的毁灭性影响。这些行动最终是有效的,但却带来了不成比例的社会成本。两次危机所引发的广泛而持久的社会影响表明,依赖反应和恢复能力来应对系统性危机并非一种可持续的策略。这应该在全球环境迅速变化可能引发更多系统性危机的时刻,给我们敲响警钟。

有几个关键问题需要学术界和政策制定者的关注。首先,我们需要扩大对系统性危机分析的理解,无论是在危机之前(即早期预警系统)还是在危机期间(Galaitsi et al., 2022; Scheffer et al., 2009),来构建数据驱动的动力学系统以增强韧性(Yabe et al., 2022)。第二个问题是,需要更好地从多边视角,将应对系统性危机的能力与提供全球公共产品的能力联系起来。理解复杂系统的哪些特性与全球公共产品的性质相关,可能会增强有效治理设计的能力。一个相关的政策基础是《仙台减灾框架》,该框架旨在更好地理解风险的性质,加强危机时期的治理,预防危机,并做好快速反应和恢复的准备(联合国减灾办公室, 2015)。第三,分配资源以增强对系统性危机的韧性,应该仔细考虑效率、可持续性、福祉和韧性之间的权衡(Chaigneau et al., 2022)。当行动解决全球系统性危机的根本原因时,这些行动最可能与可持续发展目标相符。相反,当行动仅专注于反应和恢复能力的建设时,我们可以预期效率和可持续性将出现递减回报,以及与之相关的权衡将增加。

21世纪初,第三个问题是系统性危机的相对快速连续发生。这些系统性危机似乎没有直接联系,但每一次新的危机都在前一次危机的影响尚未消散的社会中展开。换句话说,系统事件的驱动因素似乎嵌入在我们当前社会秩序的构建方式中(Centeno et al., 2015),从而导致了一种“持续危机”的局面(The Collins et al., 2022)。关于系统性危机作为社会复杂性演化驱动因素的重要性,可以提出两种相反的假设(Turchin et al., 2022)。首先,当前的多边国际制度秩序主要是在二战后设计的,旨在防止强国之间发生重大军事冲突,但可能已经过时且无效。这种脆弱性的结构可能导致系统性危机的频率和规模不断增加。在经历了一段时间的高度不稳定后,可能会涌现新的或重新定位的组织,标志着向新的全球秩序的转变。相反的假设是,过去的系统性危机可能已经通过逐渐适应改变了社会的轨迹,使其走向更具韧性的道路(Josepha Debre & Dijkstra, 2021)。尽管自2008年全球金融危机以来进行了治理改革,并且在应对COVID-19大流行方面也正在进行其他改革,但本文认为治理问题与之前并没有根本性的改变。重大地缘政治紧张局势的重新出现可能会使国际机构的任何改革变得更加具有挑战性。

总的来说,全球系统性危机是人类面临的最重要的威胁之一。尽管它们挑战了我们的合作能力(Turchin, 2016b),但它们并非不可避免。预防、应对和从系统性危机中恢复需要发展能力,这些能力反过来又转化为明智的行动和治理。一个关键的问题是,社会主体是否以及如何能够将系统引向更符合社会期望的轨迹(Folke et al., 2021; Lenton, 2020; Young, 2021)。在众多正在进行的努力中,知识系统的转型对于支持社会更广泛的转型,实现可持续和具有韧性的社会至关重要(Arthur, 2021; Folke et al., 2021; Wernli, 2021; Young, 2021)。更好地准备人们理解复杂系统不仅将促进强烈相互关联的系统中系统风险治理的创新解决方案,也将为全球治理的未来提供必要的思考(Weiss & Wilkinson, 2021)。一个关键的任务是发展科学外交作为一个强大的接口,将在复杂系统研究中获得的知识转化为多边机构的设计,这些机构不仅有助于预防、应对和从系统性危机中恢复,也支持更广泛的向更可持续的社会转型。

企业、组织都是典型的复杂系统,也是复杂科学可以落地的方向。复杂系统管理学,是建构在复杂系统基础上发展的管理学新视角。复杂系统视角不仅可以形成一个认识问题的体系,也可以孕育解决问题的思维方式和方法。它不只是一堆解释性的概念,也可以通过与社会科学和大数据相结合,发展算法、构建模型,完成理论验证,发展出可预测未来的动态演化模型。

集智俱乐部邀请了清华大学社科学院社会科学院与公共管理学院合聘教授罗家德,清华大学经济管理学院副教授张勉,SIMOE 和奇弦智能创始人、同济大学组织仿真中心主任陆云波,以及东南大学经济管理学院教授吕鸿江共同发起了复杂管理学读书季第二季。聚焦在自组织、DAO、创新型管理、网络等方向,分享复杂系统管理领域的前沿理论、经典科普图书,旨在促进学术交流、知识分享以及跨领域合作。共同探讨复杂科学理论在复杂系统管理场景的应用、实践与展望,一起应对复杂多变的人类发展未来。

本系列读书会采用线上和线下相结合的方式,2023年9月23日开始,每周六下午 14:00-17:00,持续时间预计8-10周。

详情请见:

生态型组织进化:混沌边缘的涌现|复杂管理学读书会第二季启动

点击“阅读原文”,报名读书会