[1] P. Turchin, Ages of discord: A Structural-Demographic Analysis of American History (Beresta Books, Chaplin Connecticut, 2016).

[2] M. B. Petersen, M. Osmundsen, A. Bor “Beyond populism: the psychology of status-seeking and extreme political discontent” in The Psychology of Populism: The Tribal Challenge to Liberal Democracy, J. P. Forgas, W. D. Crano, K. Fiedler, Eds. (Routledge, 2021), pp. 62–80.

[3] H. Bartusevičius, A. Bor, F. Jørgensen, M. B. Petersen, The Psychological burden of the COVID-19 pandemic is associated with antisystemic attitudes and political violence. Psycholog. Sci. 32, 1391–1403 (2021).

[4] J. Zarocostas, How to fight an infodemic. Lancet 395, 676 (2020).

[5] S. Obradović, S. A. Power, J. Sheehy-Skeffington, Understanding the psychological appeal of populism. Curr. Opin. Psychol. 35, 125–131 (2020).

[6] World Health Organization, Pandemic fatigue: reinvigorating the public to prevent COVID-19: Policy framework for supporting pandemic prevention and management: Revised version November 2020 (Technical report, World Health Organization, Regional Office for Europe, 2020).

[7] L. Lilleholt, I. Zettler, C. Betsch, R. Böhm, Pandemic fatigue: measurement, correlates, and consequences. PsyArxiv [Preprint] (2020). https://psyarxiv.com/10.31234/osf.io/2xvbr (Accessed 2 November 2022).

[8] S. Michie, R. West, N. Harvey, The concept of “fatigue” in tackling covid-19. BMJ 371, m4171 (2020).

[9] S. Passini, Different ways of being authoritarian: The distinct effects of authoritarian dimensions on values and prejudice. Political Psychol. 38, 73–86 (2017).

[10] R. Bromme, N. G. Mede, E. Thomm, B. Kremer, R. Ziegler, An anchor in troubled times: Trust in science before and within the COVID-19 pandemic. PloS One 17, e0262823 (2022).

[11] R. S. Foa et al., The Great Reset: Public Opinion, Populism, and the Pandemic (Centre for the Future of Democracy, Cambridge, United Kingdom, 2022).

[12] A. Haktanir, N. Can, T. Seki, M. F. Kurnaz, B. Dilmaç, Do we experience pandemic fatigue? Current state, predictors, and prevention. Curr. Psychol. 41, 7314–7325 (2021).

[13] N. Harvey, Behavioral fatigue: Real phenomenon, naïve construct, or policy contrivance? Frontiers in Psychol. 11, 2960 (2020).

[14] S. Reicher, J. Drury, Pandemic fatigue? How adherence to covid-19 regulations has been misrepresented and why it matters. BMJ 372, n137 (2021).

[15] C. Christodoulou, “The assessment and measurement of fatigue” in Fatigue as a Window to the Brain, J. DeLuca, Ed. (MIT Press, 2005), pp. 19–35.

[16] C. R. Figley, “Compassion fatigue: Toward a new understanding of the costs of caring” in Secondary Traumatic Stress: Self-Care Issues for Clinicians, Researchers, and Educators, B. H. Stamm, Ed. (The Sidran Press, 1995), pp. 3–28.

[17] J. L. Ford, S. R. Ivancic, Surviving organizational tolerance of sexual harassment: An exploration of resilience, vulnerability, and harassment fatigue. J. Appl. Commun. Res. 48, 186–206 (2020).

[18] T. J. Hwang, K. Rabheru, C. Peisah, W. Reichman, M. Ikeda, Loneliness and social isolation during the COVID-19 pandemic. Int. Psychogeriatrics 32, 1217–1220 (2020).

[19] Y. Palgi et al., The loneliness pandemic: Loneliness and other concomitants of depression, anxiety and their comorbidity during the COVID-19 outbreak. J. Affective Disord. 275, 109–111 (2020).

[20] J. M. Groarke et al., Loneliness in the uk during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional results from the COVID-19 Psychological Wellbeing Study. PloS One 15, e0239698 (2020).

[21] C. A. Harper, L. P. Satchell, D. Fido, R. D. Latzman, Functional fear predicts public health compliance in the COVID-19 pandemic. Int. J. Mental Health Addict. 19, 1875–1888 (2021).

[22] F. Jørgensen, A. Bor, M. B. Petersen, Compliance without fear: Individual-level protective behaviour during the first wave of the COVID-19 pandemic. British J. Health Psychol. 26, 679–696 (2021).

[23] C. Betsch, R. Böhm, G. B. Chapman, Using behavioral insights to increase vaccination policy effectiveness. Policy Insights Behav. Brain Sci. 2, 61–73 (2015).

[24] B. J. Cowling et al., Community psychological and behavioral responses through the first wave of the 2009 influenza A (H1N1) pandemic in Hong Kong. J. Infect. Dis. 202, 867–876 (2010).

[25] P. Goldstein, E. L. Yeyati, L. Sartorio, Lockdown fatigue: The diminishing effects of quarantines on the spread of COVID-19. (CID Working Paper Series, Harvard University Cambridge, MA, 2021).

[26] A. Petherick et al., A worldwide assessment of changes in adherence to COVID-19 protective behaviours and hypothesized pandemic fatigue. Nat. Human Behav. 5, 1145–1160 (2021).

[27] M. Yıldırım, F. Solmaz, COVID-19 burnout, COVID-19 stress and resilience: Initial psychometric properties of COVID-19 burnout scale. Death Stud. 46, 524–532 (2022).

[28] J. L. Ford, M. Douglas, A. K. Barrett, The role of pandemic fatigue in seeking and avoiding information on COVID-19 among young adults. Health Commun., https://doi.org/10.1080/10410236.2022.2069211 (2022).

[29] S. Taylor, G. S. Rachor, G. J. Asmundson, Who develops pandemic fatigue? medRxiv [Preprint] (2022). https://www.medrxiv.org/https://doi.org/10.1101/2022.01.24.22269786 (Accessed 2 November 2022).

[30] T. Capelos, A. Katsanidou, Reactionary politics: Explaining the psychological roots of anti preferences in european integration and immigration debates. Polit. Psychol. 39, 1271–1288 (2018).

[31] M. Osmundsen, A. Bor, P. B. Vahlstrup, A. Bechmann, M. B. Petersen, Partisan polarization is the primary psychological motivation behind political fake news sharing on Twitter. Am. Polit. Sci. Rev. 115, 999–1015 (2021).

[32] E. Berggren, A. Neergaard, “Populism: Protest, democratic challenge and right-wing extremism” in International Migration and Ethnic Relations, (Routledge, 2015), pp. 187–217.

[33] O. Selçuk, Strong presidents and weak institutions: populism in Turkey, Venezuela and Ecuador. Southeast Eur. Black Sea Stud. 16, 571–589 (2016).

[34] C. Clemmensen, M. B. Petersen, T. I. Sørensen, Will the COVID-19 pandemic worsen the Obesity epidemic? Nat. Rev. Endocrinol. 16, 469–470 (2020).

[35] L. Laskowski-Jones, COVID-19 and changing social norms. Nursing 50, 6 (2020).

[36] A. Bor, F. Jørgensen, M. F. Lindholt, M. B. Petersen, Moralizing the COVID-19 Pandemic: Self-interest Predicts Moral Condemnation of Other’s Compliance, Distancing, and Vaccination (Political Psychology Early View, 2022).

[37] J. P. Nitschke et al., Resilience during uncertainty? Greater social connectedness during COVID-19 lockdown is associated with reduced distress and fatigue. British J. Health Psychol. 26, 553–569 (2021).

[38] D. C. Mutz, Status threat, not economic hardship, explains the 2016 presidential vote. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 115, E4330–E4339 (2018).

[39] F. Jørgensen, A. Bor, M. F. Lindholt, and M. B. Petersen, Study 1. Open Science Framework. https://osf.io/ax6zv/. Deposited 24 June 2022.

[40] A. Bor, F. Jørgensen, and M. B. Petersen, Study 2. Open Science Framework. https://osf.io/ax6zv/. Deposited 13 June 2022.

[41] T. Hale et al., A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 government response tracker). Nat. Human Behav. 5, 529–538 (2021).

[42] A. Gelman, Scaling regression inputs by dividing by two standard deviations. Stat. Med. 27, 2865–2873 (2008).

[43] J. D. Angrist, J. S. Pischke, Mostly Harmless Econometrics (Princeton University Press, 2008).

[44] M. F. Lindholt, F. Jørgensen, A. Bor, M. B. Petersen, Public acceptance of COVID-19 vaccines: Cross-national evidence on levels and individual-level predictors using observational data. BMJ Open 11, e048172 (2021).

[45] M. B. Petersen, A. Bor, F. Jørgensen, M. F. Lindholt, Transparent communication about negative features of COVID-19 vaccines decreases acceptance but increases trust. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 118, e2024597118 (2021).

[46] S. Pfattheicher, L. Nockur, R. Böhm, C. Sassenrath, M. B. Petersen, The emotional path to action: Empathy promotes physical distancing and wearing of face masks during the COVID-19 pandemic. Psychol. Sci. 31, 1363–1373 (2020).

[47] J. G- Bullock, D. P. Green, S. E. Ha, Yes, But what’s the mechanism? (Don’t expect an easy answer). J. Pers. Soc. Psychol. 98, 550–558 (2010).

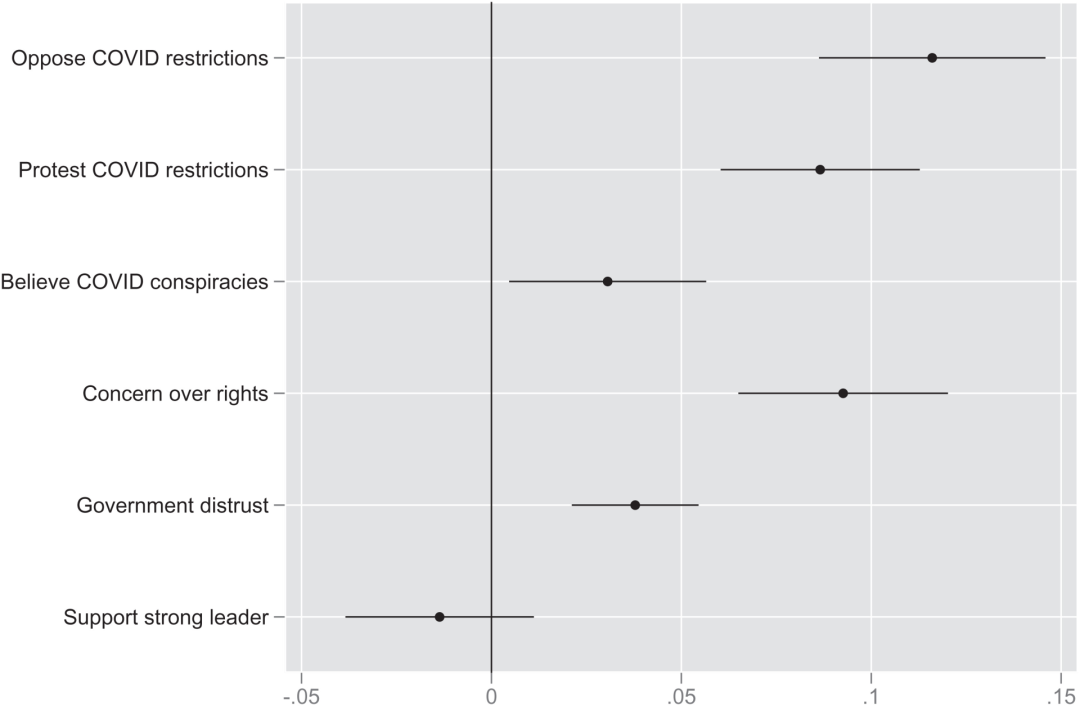

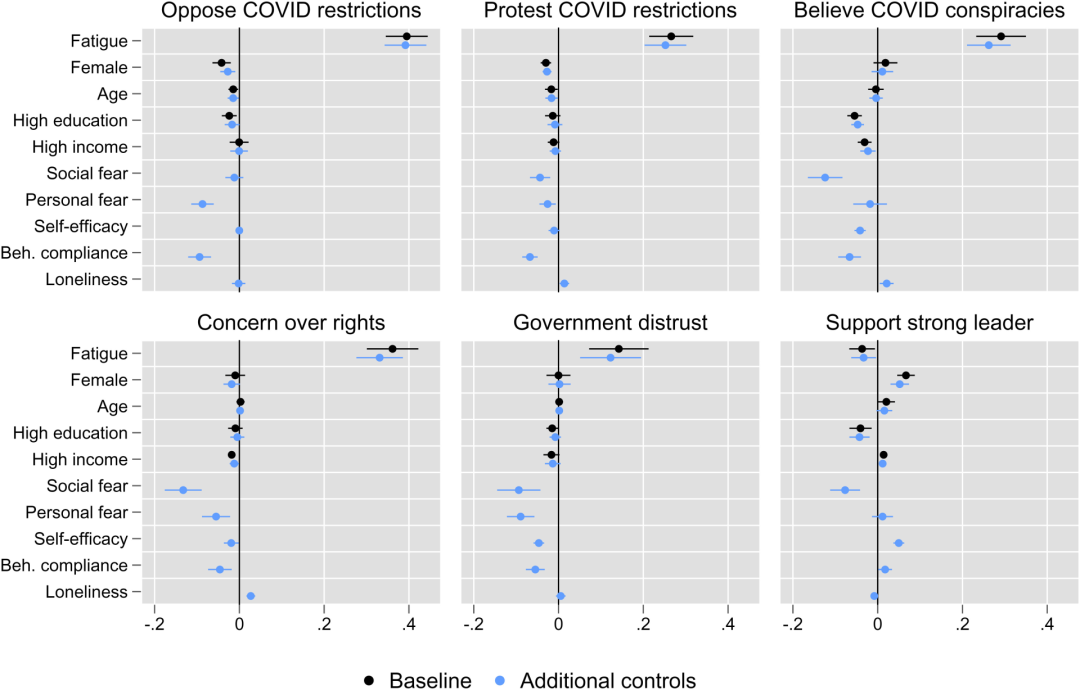

图3. 图中显示,疲劳与政治不满相关。点估计值和95%的置信区间来自加权的多层回归(n = 46,222-48,714)。基准模型(黑色圆圈)代表了在疲劳的同时还包括人口统计控制(性别、年龄、教育和收入)的规范的估计值。额外控制变量的模型(蓝色圆圈)代表的是在人口统计学变量的基础上额外控制社会和个人恐惧、效力、行为依从性和孤独感等变量的模型估计。所有模型都包括随机国家和调查波段的截距。

图3. 图中显示,疲劳与政治不满相关。点估计值和95%的置信区间来自加权的多层回归(n = 46,222-48,714)。基准模型(黑色圆圈)代表了在疲劳的同时还包括人口统计控制(性别、年龄、教育和收入)的规范的估计值。额外控制变量的模型(蓝色圆圈)代表的是在人口统计学变量的基础上额外控制社会和个人恐惧、效力、行为依从性和孤独感等变量的模型估计。所有模型都包括随机国家和调查波段的截距。