谁又能计算出一个分子的行程呢?我们怎么能知道星体不是陨落的沙粒形成的呢?谁又能够了解无限大和无限小相反相成,始因在物体的深渊中回响,以及字宙形成时的大崩溃呢?一条小虫也不容忽视,小即大,大即小;在必然性中,一切都处于平衡状态;对思维来说,真是骇人的幻象。在生物和物体之间,有奇异的关系;在这永不穷尽的整体中,从太阳到虫,谁也不能藐视谁,彼此都相互依存;阳光不会糊里糊涂地将地上的芳香带上碧空,夜色也将星体的精华散发给睡眠中的花朵。飞鸟的爪子无不系着无限世界的绳索。万物化育,会因为一颗流星的出现、乳燕的破壳而变得复杂,并同样导引一条蚯努的出生和苏格拉底的问世。望远镜丧失效力之处,显微镜则开始起作用。哪一种视野最广呢?选择吧。

1986 年我从芝加哥大学毕业后,去到布鲁克海文国家实验室凝聚态理论组从事博士后研究。那是一个科研氛围非常自由的地方,经过一段时间的思考后,我决定试试 f/1 噪声问题的研究。这是一个自然界广泛存在的现象,我在研究生期间就对它着迷。我把想法告诉了巴克(Per Bak)教授和维森费尔德(Kurt Wiesenfeld)博士,他们也很有兴趣,于是就有了书中第二章里描述的故事。我的办公室,就在那个咖啡屋隔壁。那是一段非常有趣的时光,典型的由好奇心驱动的自由探索、交流碰撞。记得我们第一篇文章(书中图9 描述的工作)被接收的那天,我和维森费尔德去实验室的小餐厅吃了一顿汉堡包来庆祝。从那以后,我就爱上了汉堡包。

复杂系统科学的研究对象涵盖非常广泛,从自然到社会,通常也都会涉及学科的交叉,这些从本书中可窥见一斑。自组织临界性思想试图为复杂系统中的跨尺度现象提供一种普适而简单的机制上的解释,是一种全新的思维。也正因如此,它在相当广泛的领域启发了许多后续研究。

科学发展到今天,大家越来越认识到我们面对的许多问题需要从复杂系统的角度、从多学科交叉的角度去思考。霍金(Stephen Hawking)曾说,21 世纪将是复杂系统的世纪;2021 年的诺贝尔物理学奖也颁给了复杂物理系统方面的工作。在这个背景下,北京大学出版社决定出版此书的中译本修订版,可谓恰逢其时。

在这本书里,巴克教授将自组织临界性理论及其在一些领域中的应用以深入浅出的方式介绍给大家,并在其中穿插了不少故事,使它的可读性很强,让读者脑洞大开。希望此书能像巴克教授所期望的那样,进一步激发读者,尤其是青年朋友们对大自然的热爱、对科学的兴趣和热情。也希望读者能从中领略到从事科学研究的极大乐趣。

对具有相关专业背景知识的读者,我建议读此书时不要太注重严谨性和技术细节。一方面,就像巴克教授说的,科普读物所要求的通俗性使其不可能像科学期刊那样简洁而准确。另一方面,对自组织临界性更应该是从概念上去理解。我们构建“沙堆模型”是为了更形象地阐述自组织临界性的概念,而不是要真的去模拟海滩边的沙堆。打个比方,统计物理中的理想气体模型对热力学和统计物理的发展至关重要,但大自然中并不存在完全理想的气体。

在此,让我引用一段著名物理学家安德森(P. W. Anderson)的话:

我觉得自组织临界性思想不一定是对这个或那个类似问题的正确和唯一解,而是具有代表下一阶段物理学的范式价值。20 世纪的物理学构建了层级结构,在每个层次内都有着清晰的理论框架:原子与分子理论、核物理、量子色动力学、弱电理论、量子多体理论、经典流体力学、分子生物学,等等。在21 世纪,一个可能发生的革命将是在不同层次之间构建理论框架,或者构建具有尺度不变性或跨尺度的理论框架。前者的范式是对称破缺,后者的范式是自组织临界性。

此书的英文版于1996 年出版。李炜和蔡勖两位老师将此书翻译成中文,于2000 年出版了中文版。这次的中译本修订版对原译文进行了认真细致的校对与修订工作,做了许多修改。这一切都要感谢我们实验室的前任和现任成员。具体分工如下—— 第一章:闫嘉伟、方美琛、王彬;第二、三章:秦山山、刘波、刘雨轩;第四章:盛南、俞易;第五章:李倩怡;第六章:王敬业、俞易;第七章:张潇逸、余幸恒;第八章:赵心源;第九章:徐依朋、俞易;第十章:王欣、常畅、刘祥;第十一章:徐小婵、田冰珲;全书统筹:俞易。

最后,特别要感谢北京大学出版社同仁,正是他们的不懈努力,使得这本书在多年后以新的面貌呈现在读者面前。希望书中对科学自由探索的热情,能够点燃更多年轻学子的思想火花。

第一章 复杂性与临界性 1

简单的物理定律与复杂的大自然 3

讲故事与科学 8

复杂性理论能解释什么?10

灾变遵循一种简单的模式 14

分形几何 21

f /1噪声:时间中的分形 24

齐普夫定律 27

幂律与临界现象 29

处于平衡态的系统不是复杂的 30

混沌不具有复杂性 33

自组织临界性 35

第二章 自组织临界性的发现 37

在布鲁克海文 37

f/1噪声从何而来?41

苏珊·科珀史密斯的狗模型 42

耦合扭摆 45

简单模型的哲学:“球形奶牛” 46

摆系统变成临界的 51

第三章 沙堆模型 56

沙堆模型 59

假如生活在沙堆世界 67

我们能用笔和纸计算出幂律吗?72

第四章 实际沙堆与地貌的形成 75

真实的沙堆实验 76

挪威的米堆实验 80

维则克的山体滑坡实验:分形现象出现 86

喜马拉雅“沙堆” 88

岩渣的沉积 89

地貌学:偏离平衡的地表 92

第五章 地震、星震及太阳耀斑 97

地震的自组织 101

一处印刷错误导致了重要进展 107

斯特龙博利附近的隆隆声 111

地壳是临界的 113

脉冲星频率突增与星震 114

黑洞与太阳耀斑 116

第六章 “生命的游戏”:复杂性就是临界性 120

第七章 生命是自组织临界现象吗?129

圣菲研究所 130

沙堆与间断平衡 134

相互制约调节的适应性图像 135

第八章 简单演化模型中的大灭绝与间断平衡 147

我们能对达尔文建模吗?150

周日下午的一个科学课题 153

低温产生复杂生命 164

与真实数据比较 165

恐龙灭绝和陨石 172

丹蒂· 查尔沃的演化游戏 174

自组织临界性与盖亚假说 175

重新来一次演化 177

第九章 间断平衡模型理论 182

什么才算理论?182

演化模型的随机近邻形式 184

自组织过程 188

临界态 191

重访生命游戏 192

重访地震 193

第十章 大脑与自组织临界性 197

为什么大脑应当是临界的?198

猴子问题 200

大脑与河网 203

第十一章 经济和交通阻塞 206

均衡经济像水 206

实际经济像沙 209

临界经济的一个简单模型 211

波动和灾难不可避免 215

交通阻塞 216

参考文献 223

人名英汉对照表 230

附录 汤超致译者信 238

译后记 240

大爆炸时只有几种基本粒子的宇宙,是如何演变出生命、历史、经济和文学的?这个问题虽然很少被问,却亟待回答。为什么大爆炸不形成一个简单的粒子气体或凝聚成一个巨大的晶体呢?我们对周围的复杂现象习以为常,因而想当然地没有寻求更深层次的解释。实际上,到目前为止,科学很少致力于了解自然为什么是复杂的。

我认为自然界的复杂行为反映了有许多组分的大系统有着向一种亦是临界态的稳态演化的趋势,这种稳态对扰动非常敏感,微小的扰动即有可能产生各种不同尺度的响应,又称为“崩塌”。大多数的改变是通过灾难性的事件,而不是通过遵循一种平和渐变的路线来实现的。朝着这种非常微妙的态的演化并没有受到任何来自外部因素的影响。这种态之所以建立起来仅仅是因为系统中的各个元素之间的动力学相互作用:这种临界态是自组织的。自组织临界性是目前所知道的产生复杂性的唯一的普遍机制。

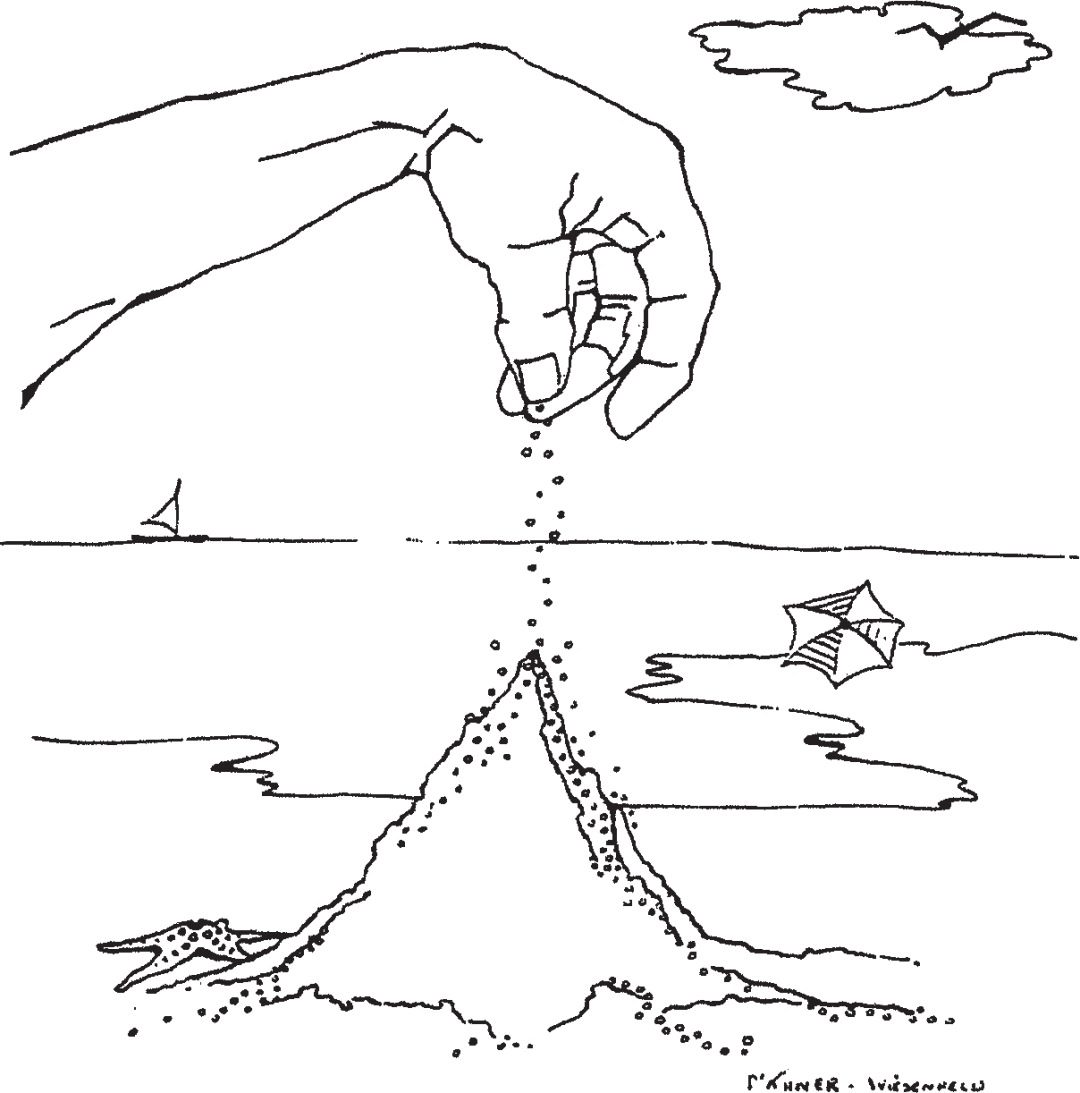

为了不至于太抽象,让我们看一看海滩上的孩子让沙粒缓缓落下而形成一堆沙的场景(图 1)。开始的时候,沙堆是平的,沙粒停留在落下位置的附近。它们的运动能够用它们的物理性质来理解。堆沙的过程在继续,沙堆变得越来越陡,此时很少有沙粒沿着沙堆滑动。随着时间的推移,沙粒的滑动距离越来越大。最终,一些沙粒的滑动甚至跨越了整个沙堆或沙堆的大部分。在这种情况下,系统远离了平衡,它的行为不再能用单个沙粒的行为来描述。“崩塌自身成为了一种动力系统”,而这一点只有从对整个沙堆的性质的总体描述而不是从对单个沙粒的简化描述才能理解:沙堆是一个复杂的系统。

随处可见的复杂现象表明,自然界是建立在自组织临界态上的。临界沙堆的行为模拟了许多和复杂性有关的学科中所能观察到的一些现象。不过在论证事实确实如此之前,让我们试着弄清问题的定义。什么是复杂性?以往的科学家和其他人是如何提出这个问题的呢?

从大爆炸开始,宇宙就已被假定为按照物理定律演变。通过分析实验和观察到的现象,物理学家已经非常成功地发现了这些定律。物质的最内部的秘密已经被揭示到了越来越小的尺度。物质包含原子,而原子又由更基本的粒子如电子、质子、中子组成,而这些基本粒子又由夸克和胶子组成,等等。自然界中的所有现象,从最大的由宇宙标识的尺度到最小的由夸克代表的层次,都应被同样的物理规律所解释。

譬如,牛顿第二定律 F=ma,它仅仅告诉我们,如果一个物体受到一个外力的作用必定要相应产生一个加速运动。这个简单的定律足够用来描述一个苹果是如何落到地上的,行星如何围绕太阳转动,以及星系是如何互相被引力吸引的。麦克斯韦方程描述了电流和磁场之间的相互作用,让我们知道电车或发电机是如何工作的。爱因斯坦的相对论表明,当一个物体高速运动时牛顿定律应当予以修正。量子力学告诉我们,原子中的电子只能处在有着特定能量的那些态上。电子可以从一个态被激发到另一个态,而不需在其之间花费任何时间。

这些物理定律是相当简单的,用写在几张纸上的数学方程就足以描述它们了。然而,解这些方程所涉及的数学,即使是在简单的情形下也可能相当的复杂。当有两个以上的物体要考虑时就更难了。例如,计算在其他行星和太阳的引力场中的两颗行星的运动就极其困难。这个问题不能用纸和笔解决,就算在计算机的帮助下也只能求近似解,但是这通常被认为是一个实际上的问题而不是一个基本的物理问题。

物理的哲学思想从一开始就是“还原论”:我们周围的世界能够用简单的砖块方式来理解。甚至希腊人认为这个世界只是由几种元素组成的。一旦我们把整个世界分解至最基本的定律,并且发现了最基本的粒子,工作也就完成了。一旦我们完成了这项伟绩,物理的角色——“科学的国王”就结束任务了,舞台就要留给“较次”的科学,如地球物理、化学、生物学来整理结果。

在某些特例中,物理学家们已经成功地解释了包含原子、分子或电子等系统的行为。例如,晶体的行为,其中数以百亿计的原子规则地占据着一个有着规则周期的晶格的行与列,从物理的定律出发相对来说是容易弄懂的。晶体是“有序”系统的一个最佳例子,其中每个原子在一个规则的周期点阵上都有其明确的位置。晶体能被精确地理解是因为它从任何位置看都一样。

与晶体截然不同的是气体,它也是由许多原子和分子构成的。气体能被理解是因为其中的分子很少通过相互撞击而发生相互作用。和晶体中原子规则地位于晶格上相反,气体中的原子组成了一个随机的、无序的系统。而且,这个系统由于它的均匀性而容易处理。气体处处看起来都一样,尽管单个原子在某个特定时间处在不同位置,又以不同速度朝着不同方向运动。总体看来,所有原子的行为是一样的。

然而,我们不仅仅生活在一个简单的、乏味的世界中——一个由绕着其他行星转动的行星、大量规则的晶体、简单的气体和液体组成的世界。我们每天遇到的不仅仅是苹果落地的现象。如果我们打开窗户,我们会看到一幅完全不同的景象。地球的表面是由山脉、海洋、岛屿、河流、火山、冰川和地震带组成的一个复杂的大整体,它们各自有着自己的动态特性。不像非常有序或非常无序的系统,地貌随着时间和位置的不同而变化。正因为有这种变化,我们通过研究周围的局域地貌就能了解我们自己所处的方位。我将把有巨大变化性的系统称为“复杂系统”。这个巨大的变化性可能存在于一个广阔的长度尺度的范围里。如果我们不断放大,或观察得越来越仔细,我们会在每一层放大时发现变化,同时越来越多的新的细节会出现。宇宙中存在最大尺度的变化性。几乎每周就会有一份关于以前未被发现的现象的报告,从绕地球旋转的哈勃望远镜或行星间的人造卫星传来。复杂性是一个“中国盒子”现象,在每个盒子中都会有新的惊奇。人们已经尝试过许多定量的、普适的复杂性的定义,但是没有成功,因此我们将复杂性简单地想成变化性。晶体和气体以及做轨道运动的行星不是复杂的,但地貌是复杂的。

似乎在天文学和地球物理学中看到的变化性是不够的,复杂性还包含更多的层次。数量巨大的不同物种和数以十亿计的个体在地球上演化,伴随着彼此之间以及不同环境之间的相互竞争和相互影响。在生物学的极小的一个分支的末端我们发现了我们自己。我们能够辨认其他人是因为我们彼此有区别。人类的身体和大脑是由细胞相互作用的一种复杂系统组成的。大脑可能是最复杂的一个系统,因为它能够反映复杂的外部世界。我们的历史,包含着剧变、战争、宗教以及政治体制的记录,已组成另外层次的复杂性,包括现代人类社会,其中的经济由顾客、商人、盗贼、政府和经济学家组成。

因而,我们实际上所观察到的世界充满了各种结构和惊奇。变化性是如何从简单不变的定律中涌现的呢?我们所观察到的周围的大多数现象看起来离物理的基本定律有很大的距离。试图从粒子物理出发并通过所有粒子的轨道,来详细地说明大多数自然界现象,是一种徒劳。世界上所有的计算机联合起来的力量甚至都达不到完成这样一项任务所需要的容量。

事实上,“物理定律决定一切”(它们是确定性的)的说法是不合适的。最近两个世纪里物理学的突飞猛进与现代高速计算机的进展曾经给予我们的,一切现象都能从“第一性原理”予以理解的幻想,已经完全破灭了。大约三十年以前(译者注:指 20 世纪 70 年代),在计算机时代的初期,人们进行了相当广泛的努力,提出了“增长的极限”,其目标是进行全球预测。它的首要目标是能够通过对某些因素的分析,预言人口的增长及其对自然资源供给的影响。这项工程不幸失败了,因为结果依赖于某些隐藏的未知因素。也许全球气温升高的预言陷入了同样的境地,尽管我们能很好地了解天气变化的物理规律,但我们是在一个复杂系统中处理长时期的预报。

物理定律能够解释苹果是如何下落的,但不能解释为什么牛顿,作为复杂世界的一部分,正在观察那个苹果。物理定律也解释不了苹果的来源。尽管我们最终相信所有的复杂现象,包括生命,的确遵从物理定律,我们还是不能够架起一座桥梁—— 从我们知道的物理定律适用的原子,经过复杂的有机分子的化学作用,到细胞的形成,以及到那些细胞构成生命组织的排列。至今没有任何事实证明,某个形而上的,不遵循物理定律的过程能把活的事物与其他事物区分开来。人们也许会想,是否事物的这种形态表明,我们不能找到一种普遍的“自然界的定律”来描述为什么我们实际观察到的周围的普通事物是复杂的而不是简单的。

“复杂性从简单物理定律中而来”这一问题,也许是最大的谜,但直到最近它才成为一门活跃的科学。一个原因是高速计算机的出现,它在这门学科中至关重要,以前总的来说是无法实现高速运算的。然而直到现在,复杂性科学仍然受到许多人的质疑——现在还不清楚任何普遍的结果能否有用,因为每一门学科在它自己的领域内都运作得很好。

因为我们还不能直接弄清某个层次上呈现的复杂现象是如何来自更深层次的物理机制的,科学家们有时便撒手不管,把这些现象称为“涌现”。它们几乎无处可以依托。地球物理从天体物理中涌现出来,化学从物理中涌现出来,生物从化学和地球物理中涌现出来,等等。每一门科学都发展它自己的专门术语,并且随着它自己的目标和概念而发展运作。地球物理学家谈论地质构造平面运动和地震时并不以天文物理学为参考,生物学家在描述物种的性质和演化时并不以地球物理学为参考,经济学家在描述货币交换时并不以生物学为参考,等等。他们那样做一点也没错!因为这些现象看起来难以对付,没有其他方法可行。如果大自然中没有新现象能从更低层次系统的动力学中涌现,那么我们不再需要别的科学家,而只需要粒子物理学家就够了,因为不涉及别的领域。但那时也不再需要粒子物理学家了。从某种意义上来说,质是从量中涌现的——如何涌现的呢?首先,让我们回顾一下早年关于复杂现象所做的一些尝试。

物理中的还原论——详细的预言,然后与可重复实验比较—— 这种方法在大的科学领域是不适用的。如何处理这个问题已经由卓越的古生物学家和科普作家斯蒂芬·杰伊·古尔德在他的《美好的生命》这本书里做了详细的说明:

当科学家们试图解释历史的结果,那些在不寻常的历史中只发生过一次的极其复杂的事件,他们该如何去做?自然界中的大领域——宇宙学、地理学,以及它们之中的演化——必须用历史的工具加以研究。合适的方法是把注意力集中在叙述上,而不是通常所设想的实验上。

古尔德坚持认为许多科学领域只能用“讲故事”的方式加以研究,因为许多单个的和不可预料的事件的结果是偶然的。演化或古生物学上的实验是互不相关的,因为没有什么东西是能够被再现的。历史,包括演化的历史,也仅仅是“一件又一件该死的事情”。我们可以事后来解释那些已经发生的事情,但是我们不能预言将来会发生什么。丹麦哲学家索伦·克尔凯郭尔在他的名言中表达了同样的观点:“生命是后来领悟的,但它必须向前延伸。”

习惯上科学已被划分为两大类:硬科学,其中可重复的事件可以通过那些反映自然界法则的数学表达式得以预言;软科学,因为它固有的变化性,只有其中那些对引人注目的事件的叙述性描述是可能的。物理学、化学以及分子生物学属于硬科学;历史学、生物演化和经济学属于软科学。

古尔德把事物的变化性,以及因而导致的复杂性,正确地归因于偶然性。历史事件依赖于极其偶然的事件,因此如果历史的录像带被重放很多次,而每次的初始条件设置都有微小的差别,那么每次出来的结果差别会很大。偶然事件的神秘出现所导致的戏剧性的结果,吸引了众多历史学家,并且启发了许多科幻作家。现实生活对偶然事件的依赖性允许科幻作家有很大的自由度,但又不失其可信度。

历史学家通常用一种叙述性的语言来解释已发生的事件:事件A 导致事件B 以及事件C 导致事件D。然后,因为事件D,事件B 导致了事件E,然而如果事件C 不曾发生过,那么事件D 和E 都不会发生。历史的进程将会变换到另一连串的事件,而在事后看来,这一连串事件也同样可以用另外的叙述来解释。美洲的发现包含一长串的事件,对实际的结果来说每一个事件都有其关键的历史重要性:哥伦布的父母必须在一起,哥伦布必须得生下来,他必须到西班牙获取资助,天气必须非常合适,等等。历史是不能预料的,但并不是不能解释的。用这种方法做科学没有任何错,这种方法的目的是对特定事件做准确的、叙事般的记录。事实上正是偶然性对于历史事件决定性的影响才让这些科学变得有趣。总是有更多的惊奇等着我们。相反,简单的可预料的系统,例如苹果的落地,过一段时间以后就会变得乏味了。

在软科学中,偶然性是普遍的,详尽的长期预言是不可能的。例如,演化生物学就不能解释为什么会有人类和大象。我们今天所看到的生命恰恰是源自大量同样几乎不可能的事件中的一种。例如,如果某颗小行星没有撞击地球,那恐龙可能就不会灭绝,那样的话地球上的生命会完全不同。一个不可能发生的事件是有可能发生的,因为有这么多能发生的不可能事件。

是历史和生物的什么潜在性质使得它们对微不足道的偶然事件如此敏感?换句话说,是怎样的潜在性质导致了在这些动力系统中各种事件相互关联了起来并进一步产生了复杂性?为什么“黑天鹅”事件能够发生?为什么科学被划分成不同方法和类型的两个完全分离的部分,因为从以前的假设来看,所有的系统从最终来说都遵从自然界同样的定律。

在进入这个理论的细节部分以前,让我们从总体形式上来考察一下复杂科学所能做的事情。

如果我们在软的、复杂的科学中能做的只是跟踪事件并通过大量的计算做短期的预言,那么软科学中就不会有物理学家的位置,他们就应当优雅地把舞台让给那些对自己专业有详尽了解的“专家”。如果一个人不能预言任何特别的事,那这又有什么意义呢?

1995 年 1 月在伦敦的林奈学会举行了一场引人注目的辩论会,一方是圣菲研究所的生物学家斯图尔特·考夫曼,另一方是《演化理论》(The Theory of Evolution)的作者,英国苏塞克斯大学的约翰·梅纳德·史密斯。史密斯声称他并不觉得复杂性的主题很有趣,准确地说是因为复杂性理论没有解释自然界中任何具体的事实。

毕竟,只需要几个方程就能描述物理学的基本规律,而复杂系统的多样性以及不确定性确保了这是不可能的。至多,这个理论能解释为什么有多样性,或者可能产生的结果,而不是某个特定系统的特定结果会怎么样。这个理论永远不可能预言大象。即便是在最乐观的情形下,将来也会有历史学家和科幻作家的位置。

如果我们要构建一个复杂系统的普适性理论,那将必须且必然是抽象的。例如,一个解释生命现象的理论原则上说必须能够描述演化的所有可能的情形。它应当能够描述火星上的生命的机理,如果火星上的确会有生命的话。这是极其需要小心的一步。可能我们构造的任何普遍的理论都不能把实际的物种作为特定的参考。这个模型,也许甚至不涉及基本的化学过程,或者也不能涉及我们所知道的构成任何生命的 DNA 分子。

我们应当学会从仅仅看看事情的本身这种方式中解脱出来!这是一个有颠覆性的科学观点!如果遵循传统的科学方法,把重点放在对细节的精确描述上,我们就失去了洞察力。生命的理论有可能是关于过程的理论,但肯定不是对那个过程中的所有的偶然细节的详细描述,例如人类的出现。

正因为如此,这个理论必须是统计的,因而不能产生特定的细节。演化理论的许多部分,正如梅纳德·史密斯的书中所呈现的,是用事件来明确表达运作着的各种机制。逸事会带有权重,只有足够多的逸事聚集起来才能形成一个统计的描述。收集逸事般的证据只能是一个中间的目标。在医学上,很久以前人们就认识到只有以大量的、统计量可观的观测为依据,单个医生的观测才能作为证据。对任何科学努力来说都是必要的、存在于理论与实验或观察结果之间的冲突,通过比较普遍模式的统计性而发生。

因为任何一个这样的理论都只能是抽象的并且只具有统计上的意义,而地球物理学家、生物学家和经济学家们更期待一个理论可以更好地刻画现实世界的现象,所以不难理解他们对此的反感。

在现今这个物质世界,也许太多的重点放在了对科学的细节性的预言或预告上。在地球物理中,重点被放在了预报地震或其他重大的灾难上。科研资助是根据预算机构和评审人判定成果会取得的进步而予以提供的。这就会导致假冒行为甚至行骗,更不用说有成就的科学家的补助金被抢走。同样,经济学的重点是预言证券价格以及其他经济指标,因为准确的预报允许你赚钱。没有太多的努力曾投入于用一种无倾向性的、客观的方式来描述经济系统,正如同人们描述蚂蚁的巢穴那样。

实际上,物理学家们习惯了同概率理论打交道,因为一项实验的特定的结果是不能预料的——只能知道一些统计特性。物理学中的三个基本理论都有统计的特性。首先,统计力学研究的是处于平衡态的大型系统,例如我们周围空气中的气体原子。统计力学告诉我们如何计算组成气体的许多原子的平均性质,例如温度和压强。这个理论没有告诉我们所有单个原子的位置和速度(而且无论如何我们也不会关心到如此程度)。其次,量子力学告诉我们不能同时测定一个小粒子,如电子的特定位置和速度,而只能测定某个实验中在某个特定的位置发现某个粒子的概率。再次,我们极为感兴趣的只是许多电子的平均性质,例如通过一根导线的电流,这同样是可预测的。最后,混沌理论告诉我们许多简单的力学系统,例如周期性摆动的钟摆,也可能显示出无法预料的“行为”。我们无法精确知道经过一长段时间后钟摆的位置会在哪里,无论我们对它的运动方程和初始状态了解得多么清楚。

正如哲学家卡尔·波普尔指出的那样,能否做出预言是我们区分科学和伪科学的最好的办法,预言实际现象的统计性而不是预言某个特定的结果,是处理理论与观察结果之间冲突的一条相当合理而又普遍的途径。

为什么生物学、经济学以及地球物理学与物理学如此不同?这是因为在这些领域中系统产生的特定结果是重要的。作为人类,我们关心的是系统的特定状态。我们不仅观察许多小的不可预料的事件的平均性质,更着重观察的是某个特定的结果。我们可能了解地震的统计性质,例如平均每年在一个特定的区域中的某个特定震级大小的地震的平均数量,这个事实对那些已经遭受了巨大的、毁灭性的地震灾难的人们来说没有任何安慰。在生物学上,重要的是,恐龙经过大灭绝事件后消失了,为我们留下了生存的空间。

从心理学的角度来说,我们倾向于视我们自己的处境为独特的。从感情上来说,视我们的存在仅为亿万个其他存在中的脆弱的一个,是无法令人接受的。可能会同时存在多个宇宙,这样的观点是很难被接受的,尽管它已被多位科幻作家所采纳。之所以理解我们这个世界会有一些困难,是因为我们没法拿它同别的比较。

我们不能解决不可预料性的问题。克尔凯郭尔的哲学代表了地球上生命的基本的和普遍的情形。因此怎么能有一个关于复杂性的普适理论呢?如果这样一个理论不能解释任何特定的细节,那么这个理论又企图解释什么呢?准确地说,一个人怎样才能对照理论和事实呢?没有这关键的一步,就不能有科学。

幸运的是,在个别学科中有一些无处不在的、普遍的、经验性的现象,是无法通过这些特定科学领域内所发展的系统所理解的。这些现象就是灾变性事件的发生、分形、1/f噪声以及齐普夫定律。一个普适性的复杂性理论首先得能够解释这些普遍存在的现象。为什么它们是普适的,也就是,为什么它们会在任何地方都出现?

由于其综合性的特征,复杂系统能产生灾变的行为,在这种情形下,系统的某个部分能以多米诺骨牌效应的方式影响其他部分。地壳的裂缝正是以这种方式传递,并由此而形成地震的,这当中伴随着巨大的能量。

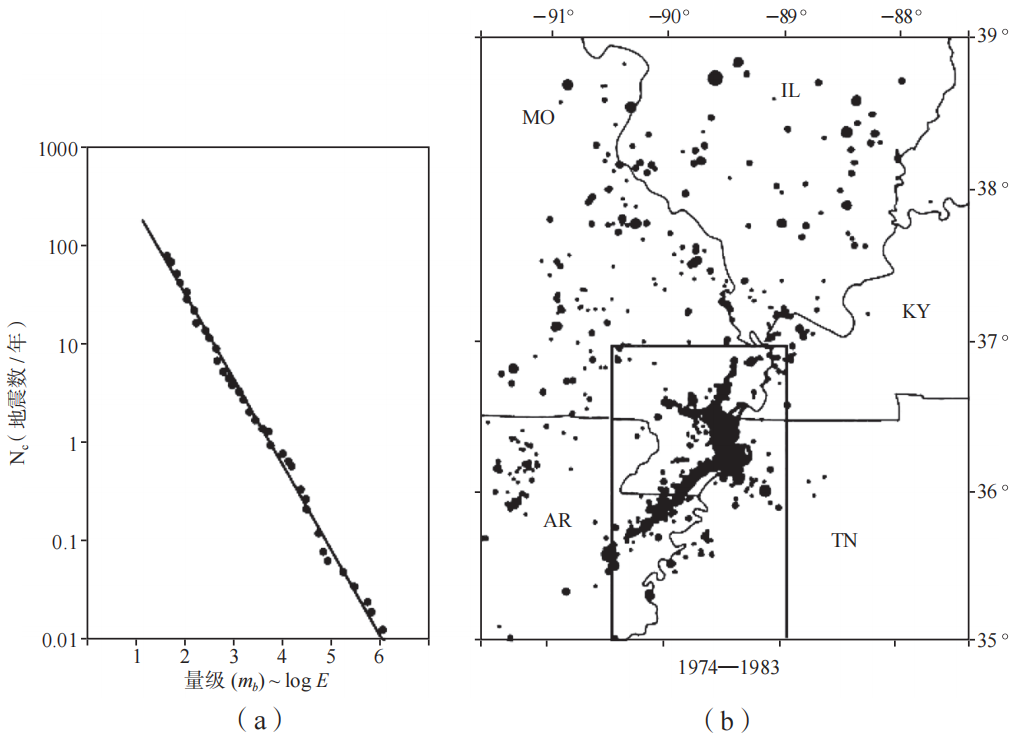

研究地震的科学家们把每个事件都同其他事件隔离开来,并对它们进行个别的、叙述性的描述,从而寻找“大事件”的特别机制。尽管如此,给定大小的地震的数量遵循一种不可思议的简单分布函数,也就是众所周知的古登堡-里克特定律。事实上,每个时刻大约有1000个在里克特标度上大小为4的地震发生,有100个大小为5的地震发生,有10个大小为6的地震发生,等等。这个规律显示在图 2(a)中,它显示了 1974 年至 1983 年间美国东南部的新马里兰地震区中各种大小的地震的数量。图 2(b)显示了地震发生的位置,点的大小表明了地震的量级大小。包含在这些图中的信息是孟菲斯州立大学的阿奇·约翰斯顿和苏珊·纳瓦收集的。它的标度是对数的,其中垂直坐标上的数字是 10、100、1000 而不是 1、2、3。在这个图上,古登堡 – 里克特定律表现为一条直线。

图 2 (a)1974 年至 1983 年间美国东南部的新马里兰地区地震大小的分布,由孟菲斯州立大学的阿奇·约翰斯顿和苏珊·纳瓦收集。这些点显示了量级大于给定的 m 的地震的数量。这个简单的定律就是众所周知的古登堡- 里克特定律。(b)显示了地震的方位分布。点的大小代表了地震的量级大小。

水平 x 轴也是对数的,因为量级 m 测量的是地震所释放出来的能量(E)的对数而不是能量本身。因而,量级为 6 的地震的强度是量级为 5 的地震的强度的十倍,而量级为 4 的地震的强度又是量级为 3 的地震的强度的十倍。量级为 8 的地震的能量要比量级为 1 的地震的能量高一千万倍,而后者相当于一辆大型卡车通过时造成的结果。利用全球通用的地震分类,我们可以把直线拓展到量级为 7 级、8 级及 9 级的地震的情况。这个规律是令人惊奇的!一个像地球的表面——有山峰、山谷、湖泊,以及充满巨大变化的地理结构一样复杂的系统各部分的动力是如何像魔术一样产生如此简单的规律的?这个定律表明,大地震并不占有特殊的地位,它们和小地震一样遵循同样的规律。因此,人们似乎不应当设法找到对大地震的特定的解释,而是应当找到涵盖所有地震的普遍理论,无论这些地震是大还是小。

古登堡-里克特定律的重要性不言而喻。自然界中存在如此简单的经验规律,这进一步激励了我们去寻找一个关于复杂性的理论。这样的一个理论将用来补充那些不关心整体图像而只是把注意力放在细节的观察,以及在特殊的大地震和断层地带方面做理论工作的地球物理学家所做的努力,即针对每一个地震,或是每一个断层都提出一种解释。

C. 奥菲瑟和J. 佩奇在他们那本有趣的《地球的故事》中讨论了地球上众多的灾变现象,包括洪水、地震以及火山爆发的规律性,为我们了解地球运转的基本机制提供了一个信息,这里的规律性是我们为了处理那些现象(或许去了解为什么我们无法处理它们)而必须解决的。

在经济学方面,也存在一个同古登堡-里克特定律一样的经验性的规律。纽约IBM 沃森中心的本华·曼德博在 1996 年指出,证券、棉花以及其他商品价格高低波动的概率,遵从一种非常简单的分布,也就是所谓的列维分布。曼德博收集了几年中棉花价格逐月波动的资料,然后计算出月波动在 10% 到 20% 之间多久出现一次,5% 到 10% 之间又是多久出现一次,并且把这些结果画在一个对数图上(图 3)。正如约翰斯顿和纳瓦计算出每种量级的地震有多少一样,曼德博计算出一个给定的价格波动对应的月份有多少。注意从小的波动到大的波动的平滑过渡。价格波动的分布近似地遵从一条直线,一个幂律。价格波动是无标度的,即波动没有典型的尺寸,正如地震没有一个典型的特征大小。

图 3 (a)30 个月之内棉花价格的月波动(曼德博,1963)。(b)曲线显示了相关波动超过给定比例的月份的数目。注意从小的波动到大的波动的平滑过渡。直线表明了幂律。其他商品遵循同样的模式。

曼德博研究了几种不同的商品,并且发现它们都遵循一种相近的模式,但是他并没有追溯他所观察到的规则行为的根源。经济学家们大多忽略了曼德博所做的工作,主要是因为它与被经济学家们普遍接受的理论并不相容。他们希望摒弃大的事件,是因为这些事件能够被归因于特定的“不常见的情况”,例如贸易计划所导致的 1987 年 10 月经济大崩溃,以及购买力过剩所导致的1929年的经济大崩溃。偶然性是统计中常常争论的话题。经济学家们通常在分析之前剔除或者删去那些带偶然性因素的资料。那些只发生过一次的事件怎么会遵循一个普遍的理论呢?然而,大事件和小事件遵循同样的规律这个事实表明,那些大事件并没有什么特别之处,除了它们可能带来的毁坏性的后果之外。

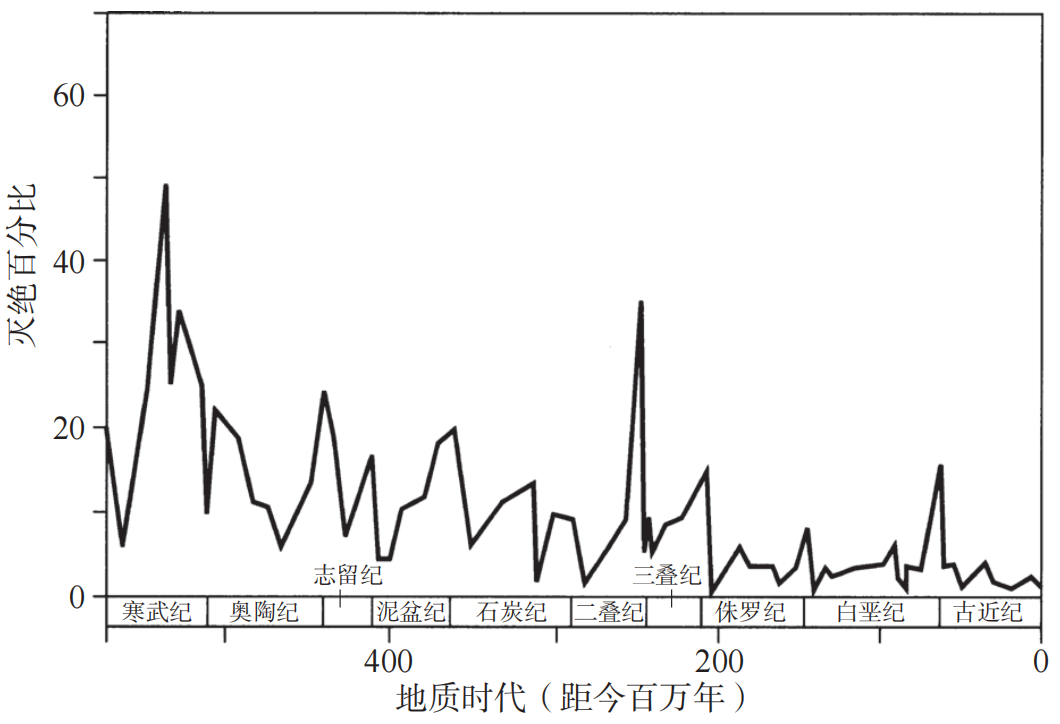

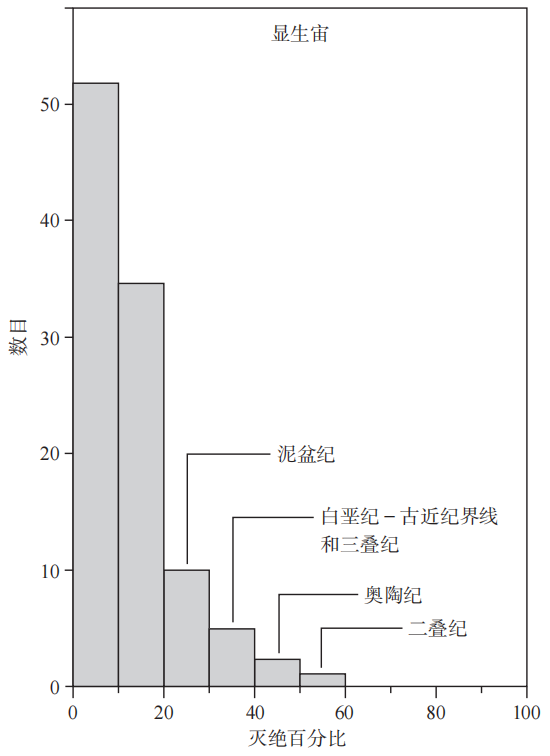

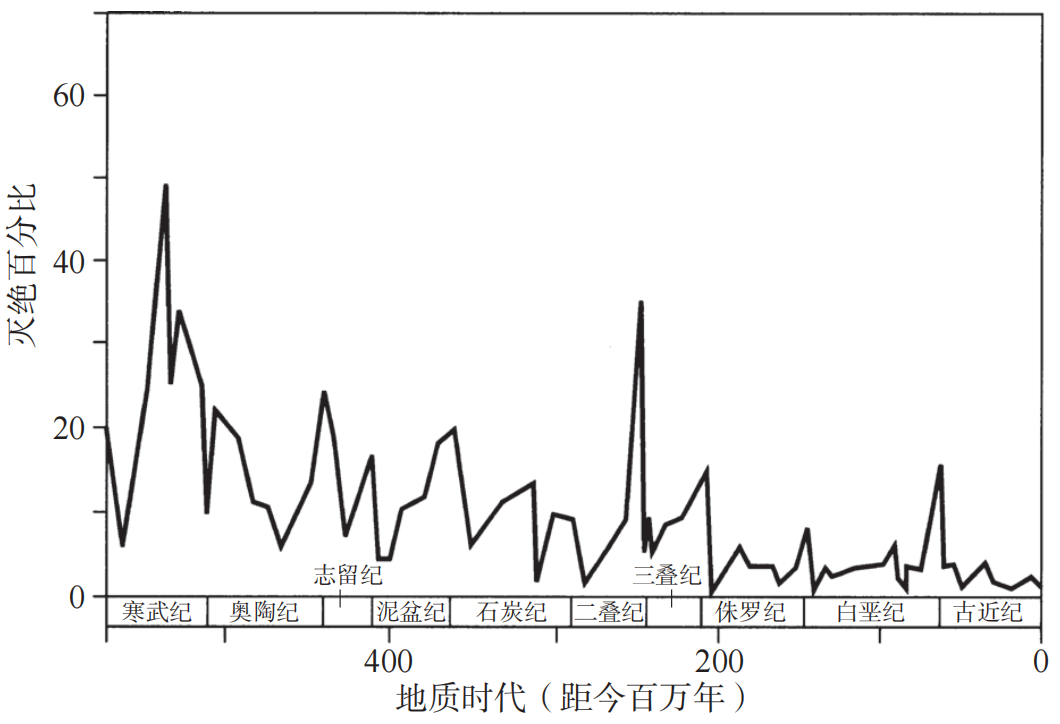

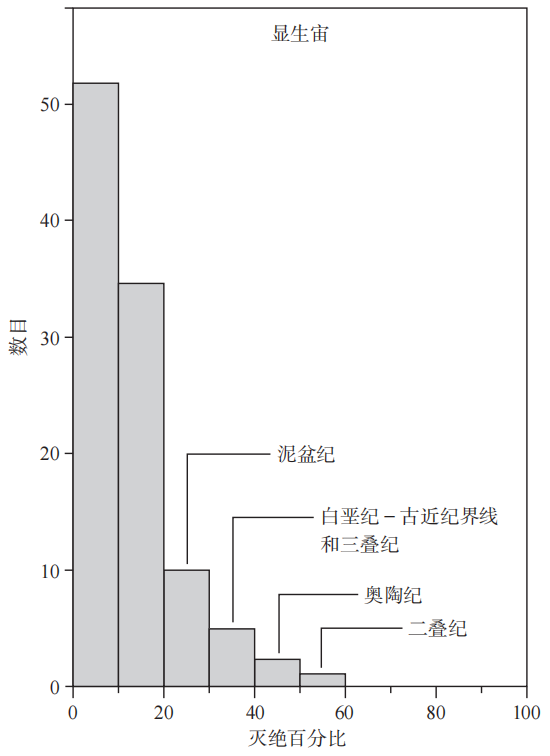

同样,芝加哥大学的戴维·劳普教授指出:在生物演化进程中的灭绝事件遵从一个平滑的分布,其中大的事件亦遵从这一分布,例如白垩纪恐龙和其他一些物种的灭绝。他用到了杰克·斯别科斯基收集到的资料,而后者花了“在图书馆中的十年”研究数以千计的海洋物种的化石。斯别科斯基以 400 万年为范围,把地质时代划分为 150 个连续的时期。对于每一个时期,他估算出自前一时期以来有多大比例的物种已经灭绝(图 4)。这种估算是灭绝率的一个测度。有时候灭绝率很小,不到 5%,而有时候灭绝率超过了 50%。著名的恐龙开始灭绝的白垩纪事件,甚至算不上最突出的。劳普简单地估算了其中灭绝率不到 10% 的时期的数目,以及有多少个时期的波动在 10% 到 20% 之间,等等。同时他作出了直方图(图 5)。这和曼德博对棉花价格的分析同理:灭绝率代替了价格波动,400 万年间隔代替了月份间隔。直方图的趋势是平滑的,这当中数量较多的小事件平滑地过渡到数量较少的大事件。

图 4 J. 斯别科斯基所记录的在过去 6 亿年间生物的灭绝情况,他花了十年的时间在图书馆的化石记录中收集资料。曲线显示出经过大约 400 万年之后开始灭绝的物种的大致百分比。(斯别科斯基,1993)

图 5 劳普所绘的图 4 中的灭绝事件的直方图,显示了在 400 万年间某个给定范围的灭绝率的数目(斯别科斯基划分了总共 150 个时期)。大的灭绝事件出现在曲线的末端。

尽管大的事件以一定的概率出现,但这并不意味着这个现象是周期性的,如同劳普认为的那样。长时期没有发生地震这个事实并不意味着将有地震发生。这种情形和用来赌博的轮盘转动一样:尽管平均来说隔一次出现黑子,但这并不意味着红子与黑子交替出现。经过七次连续的红子之后,下一次黑子出现的概率仍然是½。对地震来说也是一样的。地震在某个平均间隔内发生并不意味着它们是周期性的。例如,战争平均每 30 年就会爆发一次,这个事实并不能用来预测下一次战争,因为间隔的方差是巨大的。

特定的叙述可以解释每次大的灾变,但是规则性——不要同周期性混淆——表明所有尺度上的事件都遵从同样的机理,从每天都发生的灭绝到最大的一个事件——寒武纪大爆发,它导致了95% 以上的物种的灭绝,而且幸运地导致了足够与其相补的数目的物种的诞生。

灾变的发生是相当令人吃惊的。它们与均变论,或称渐变论,形成鲜明的对照。这种理论于 20 世纪在地球物理学家查尔斯·莱伊尔的《地质学原理》(Principles of Geology)一书中初见端倪。根据莱伊尔的理论,所有的变化都是由我们在此刻观察到的过程引起的,这些过程一直都以相同的速度进行着。例如,莱伊尔认为地貌是由渐进的过程形成的,而不是由类似诺亚洪水的大灾难形成的,而且我们今天看到的地表特征是由缓慢的持续过程造成的,随着作为“巨大的能动者”的时间的流逝最终导致的大变化。

莱伊尔的同一性观点从逻辑上来说是完美的。物理定律总是表示为平滑连续的方程。由于这些定律应当描述所有事物,因此,我们期待观察到的现象也应当以一种平滑的和渐进的方式变化。一个对立的哲学——灾变论,声称变化大多通过灾难性的事件发生。由于灾变论带着创世论的意味,因而遭到科学界的极力反对,尽管大的灾难确实也发生了。

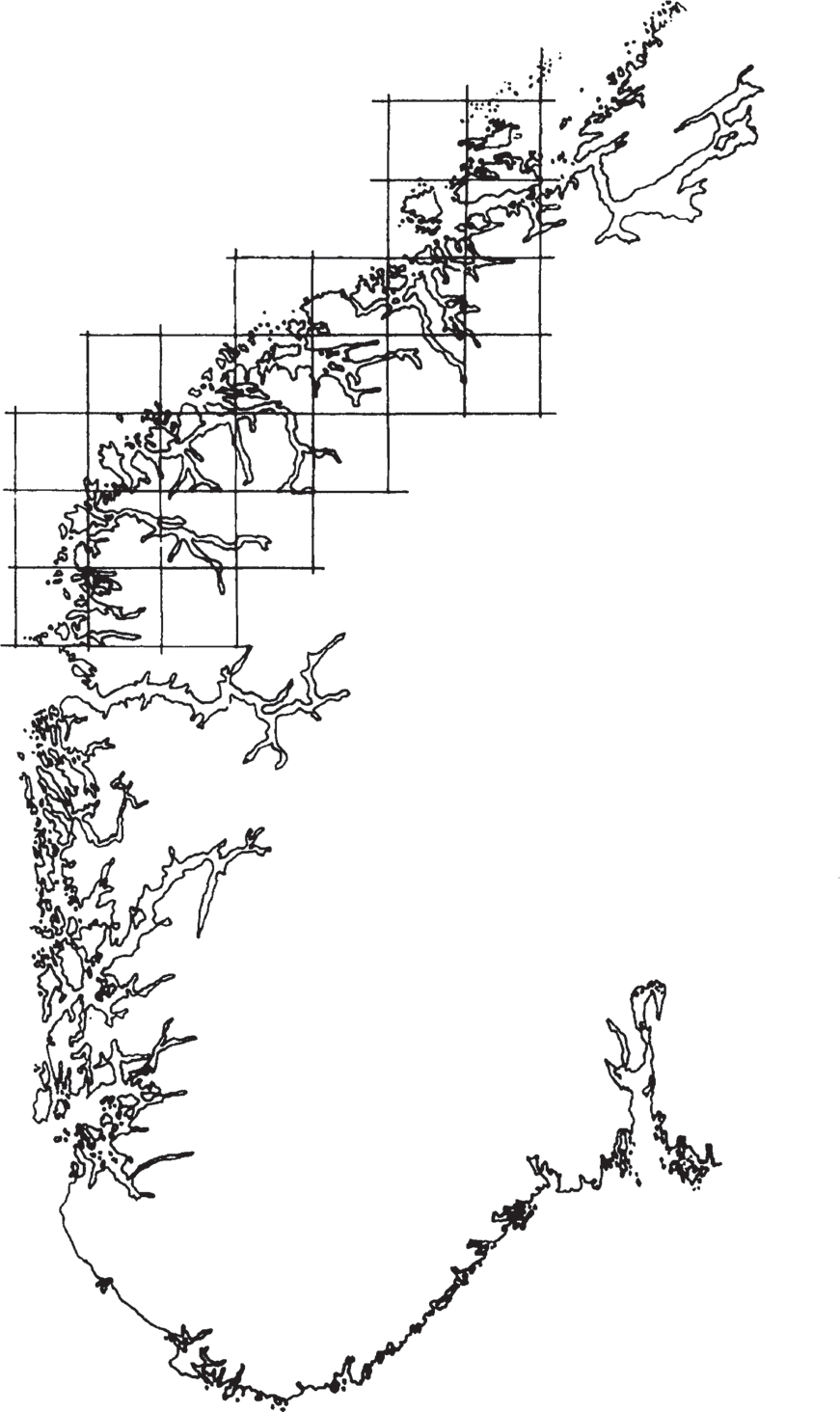

曼德博首先把“分形”这个词用到在所有尺度上都有特征的几何结构上。他是最早观察到“自然界是分形的”这一令人震惊的现象的人之一。图 6(a)显示了挪威的海岸线,它显现出峡湾的一个阶梯似的结构,峡湾里又有峡湾,并且峡湾的峡湾里又有峡湾。“一个典型的峡湾有多长?”这个问题没有答案——这种现象被称为“无尺度”。当你观察峡湾的一部分或海岸线的一部分图像时,如果图上没有一把尺子你就不会知道海岸线有多长。而且长度的测量也依赖于用来测量的尺子的精确程度。以英里为单位来测量海岸线长度的“大尺子”比以米为单位来测量长度的精细的“尺子”在测量同一长度时得到的值要小得多。

一种做法就是测量出要铺满整个海岸线需要多少个大小为 δ 的盒子。显然,盒子越小,铺满整个海岸线所要的盒子就越多。图 6(b)显示出用大小为 δ 的盒子所测得的长度的对数值。如果海岸线是一条直线,也就是维数为 1,那么盒子的数量就会反比于 δ,因此测量出的长度与 δ 无关,从而曲线是平的。当你测量一条直线的长度时,尺子的尺寸是无关紧要的。然而,因盒子得沿着海岸线的弯曲部分排布,所需盒子的数量会快速增加,因而直线有了一个斜率。直线斜率的负数给出了海岸的“分形维数”。分形维数总的来说都非简单的整数。这儿我们得到 D=1.52,它表明海岸处于维数为 1 的直线和维数为 2 的平面之间的某种情况。

图 6 (a)挪威海岸线示意图。注意“分形的”阶梯似的几何特征,带有峡湾,并且峡湾中又有峡湾,等等。曼德博指出地貌通常是分形的。(费德,1988)

图 6 (b)海岸线的长度L 是通过用盒子丈量海岸而测得的,所用盒子就像图 6(a) 中显示的各种不同长度δ 的盒子。直线表明海岸是分形的。直线的斜率就是挪威海岸的“分形维数”,D=1.52。

一座山脉,包括山顶,其变化可以从厘米到千米。任何尺寸的山峰都不是典型的。同样,有各种尺寸的云彩,并且大的云彩看起来很像是由小的云彩堆积而成的。宇宙包含星系和星系团,以及由星系团组成的团,等等。峡湾、山脉或云并不存在一个“典型的”尺寸是“合适的”尺寸。

在分形的几何性质特征化方面,人们已经做了很多工作,但是分形的动力学起源这个问题仍在继续——它们从何处而来?“分形:它的物理在哪儿?”1985年芝加哥大学的利奥·卡达诺夫在一本著名的杂志《今日物理》(Physics Today)中这样问道。不幸的是,这篇文章被公认为是对分形的整体概念的一种反问式的摒弃,而不是为理解这个现象所做的合理的呐喊。

曼德博的工作与观察到行星绕太阳运行的伽利略的工作有着同等的重要性。正如牛顿定律是用来解释行星的运动一样,我们需要一种普适性的理论来解释自然界中的分形结构。目前物理学中的任何普适定律都没有为分形结构的产生提供任何线索。

与分形类似,自然界中也存在一种被称为 1/f 噪声的现象,即某一信号在频率上分布为幂律。这种现象在自然界中极为普遍,人们在对尼罗河水的涨落,类星体的发光强度,以及高速公路交通的观测中均发现存在这一现象。图 7(a)显示了80年间所测得的来自类星体的发光强度。可以看出发光强度既存在在数分钟之内的剧烈变化,也存在在数年内的缓慢变化。实际上,在过去80年里这种变化看起来是在逐渐减缓。这种“趋势”在一定程度上误导了我们,让我们以为它的发光强度确实是在逐渐减弱的。

这个信号可以被看作是大大小小的波峰的叠加。它看起来像时间上的一种像山脉一样的地貌,而不是空间上的。这个信号也可以等价地看作所有频率的周期性信号的一种叠加。这也是表明在所有的时间尺度上都有特征。正如挪威拥有大小各异的峡湾一样,一个 1/f 信号也包含各种大小的波峰。它的分频的强度或“功率”在小的频率上反而要大,它的强度与频率 f 成反比。这就是为什么我们要称它为 1/f 噪声,尽管称它为“噪声”而不是“信号”可能会带来误导。一个简单的例子就是行驶在一条交通拥挤的公路上的汽车的车速。各种走走停停的时间长短不一,而时间的长短对应的是交通拥挤的程度。英国地球物理学家 J. 赫斯特花了一生的时间研究尼罗河的水平面。他发现信号仍然是 1/f,同时,在短期、中长期和较长的时期都不时出现高水平面。

图 7 (a)1887 年至 1967 年的 80 年间从类星体上发出的光波(媒体,1978)。注意快的、慢的,以及中等范围的起伏的模式。这种类型的信号就是我们所知道的1/f噪声,并且这种信号在自然界中极其普遍。(b)1865 年至 2000 年的全球温度跟踪(NASA)。(c)为了便于比较,一种“简单的”随机现象——白噪声模式也显示在图中。这种模式没有缓慢的起伏,也就是说没有大的波峰。

图 7 还显示了同一时期里全球平均气温波动的记录。在这个记录里,气温增加和类星体强度减弱大致在同一时期。人们可能会得出这样的结论:类星体强度的变化和全球气温的变化是相互关联的,但大多数理智的人并不愿意这样认为。事实上温度的波动也可解释为 1/f 噪声。气温的明显增加可能是一个统计的起伏,而不会成为由于人类活动而导致全球变暖的一个标志。有趣的是,IBM 公司的理查德·沃斯演示了音乐上的变化也有 1/f 谱(译者注:功率谱,指的是功率按照频率的某种分布。)。也许我们作曲正是为了反映自然。

1/f 噪声和随机的白噪声是不同的,后者在一个时刻的信号值和另一时刻的信号值之间没有任何关联。在图 7(c)中,白噪声模式没有缓慢的起伏,也就是说没有大的波峰。白噪声听起来更像收音机调台时发出的“嘶嘶”声而不是乐音,并且虽然它也包括了所有的频率,但这些频率对于整个信号的贡献都是一样的。

另一种极端情况是只带一种频率的单调周期信号。1/f 噪声位于这两种极限情况之间,它复杂而有趣,而白噪声则简单又乏味。令人吃惊的是,尽管 1/f 噪声无所不在,但关于其来源还没有普遍的理解。这已成为物理学中最令人头疼的几个问题之一。有的时候谱不是 1/f 而是 1/fα ,其中 α 是值为 0~2 的一个指数。这些谱通常也指的是 1/f 噪声。

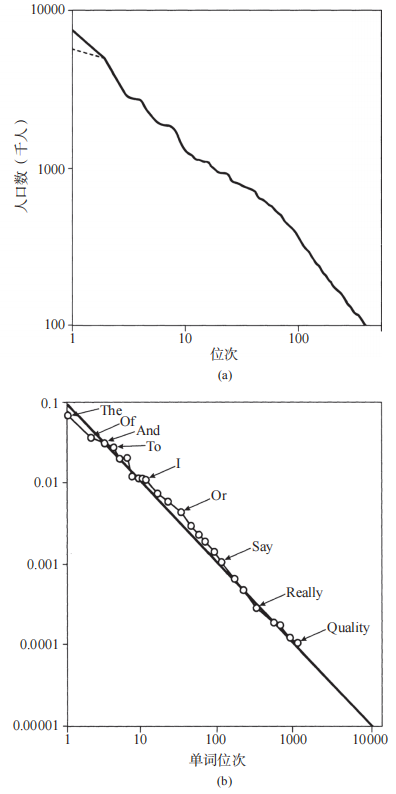

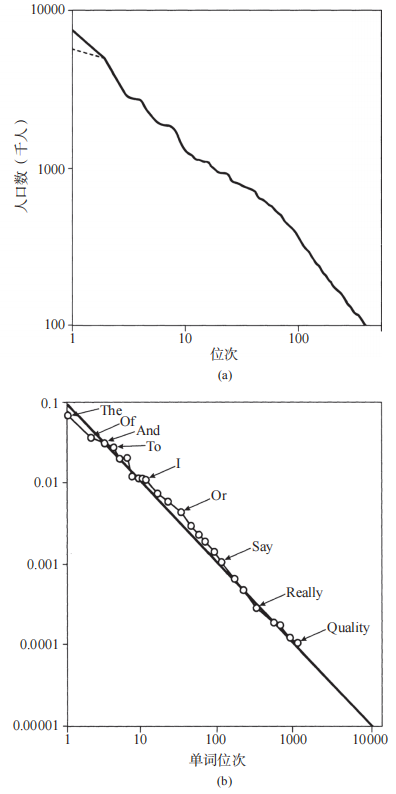

在 1949 年出版的《人类行为和最小努力原则》( Human Behavior and the Principle of Least Effort)这本不同寻常的书中,哈佛大学的乔治·金斯莱·齐普夫教授阐述了他在人类起源中发现大量的、振奋人心的简单规律。图 8(a)显示出(大约在 1920 年)世界上有多少个城市的居民人数超过了一个给定的数字。有少数几个城市的人口超过 800 万,有 10 个城市人口超过 100 万,有 100 个城市人口超过 20 万。该曲线在对数坐标上大致是一条直线。注意它和古登堡-里克特定律的相似之处,当然,尽管它们所描述的现象差异很大。齐普夫为许多地理区域作了类似的图,发现它们都有着相同的行为。

齐普夫也统计了一个给定单词在一篇文学作品,如詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》(Ulysses)中,或在一批美国报纸中的使用频率。使用频率占第 10 位的单词(排位为 10 的单词)出现了 2653 次。使用频率占第 20 位的单词出现 1311 次。使用频率占第 20000 位的单词只出现了一次。图 8(b)显示了英语中单词出现的频率与它们的等级之间的关系。使用频率占第 1 位的单词The,出现的频率为 9%。占第 10 位的“I”出现的频率为 1%。占第 100 位的“Say”出现的频率为 0.1%,等等。这条值得注意的直线又一次出现了。这些数据是来自报纸还是《圣经》,或是《尤利西斯》都无关紧要——曲线是一样的。在对数图上所作的关于位次与频率之间的、斜率近似为 1 的直线所表达的规律就被称为齐普夫定律。

图 8 (a) 按大小对 1920 年左右的城市进行的排位(齐普夫,1949)。曲线显示出人口超过一个给定数字的城市的数目,或者说 , 城市的相关位次比上它们的人口数。(b) 显示了英语中单词的位次。曲线显示出多少个单词出现的次数超过了一个给定的数字。

尽管齐普夫的确曾提及这种规则性源自每个个体试图最小化它的努力,对于怎样从个别层次获得统计结果,他却没有提供任何线索。齐普夫定律以及其他三种现象都是突然出现的,从感觉上来说它们并非潜在的动力学规则的显而易见的结果。

注意,所有观察到的现象都具有统计特征。古登堡-里克特定律描述的是每种量级的地震的数目,而不是在什么时候、什么地点某个特定的地震会发生或确实已发生。齐普夫定律处理的是人口范围给定的城市的数目,而不是为什么某个特定的城市拥有一定数量的居民。不同的定律通过可测量的分布函数得以表达。因而,一个用来解释那些现象的理论必须也是统计性的,正如我们已经讨论过的那样。

某种东西在双对数坐标上是一条直线意味着什么?数学上说来,那些直线被称为“幂律”,因为它们表明了某个量 N 能用另外一个量 s 的幂次表示出来:

在这里,s 可以是地震中释放出来的能量,而 N(s) 就是放出那个能量的地震的数目。s 也可以是峡湾的长度,而 N(s) 就是具有那种长度的峡湾的数目。分形的特征就是幂律的分布赋予的。对上式两边都取对数我们会发现:

这表明logN(s) 和logs 的关系在图上表现出来是一条直线。指数 τ 是直线的斜率。例如,在齐普夫定律中居民数超过 s 的城市的数目可表示为 。它是指数为 -1 的一个幂律。本书中将要讨论的现象基本上都可以用幂律表示出来。标度不变性可以从“直线处处看起来都一样”这个简单的事实中看出来。在某个标度上并没有什么特征使这个标度显得很特别,没有卷曲也没有波峰。当然,这一切并不适用于极小或极大的尺度。没有峡湾会比挪威的峡湾大,也没有比水分子还小的峡湾。但是在这两个极限之间存在着各种尺寸的峡湾。在曼弗雷德·斯科特的美妙的《分形、混沌、幂律:来自无穷的天堂的记录》(Fractals, Chaos, Power Laws: Minutes from an Infinite Paradise)一书中,他回顾了自然界中幂律的丰富与辉煌。

因而,把解释复杂系统中呈现的统计特性这个问题转化为数学问题,就是解释潜在的幂律,并且可以进一步转化为指数值这个问题。首先让我们看一看几种不成功的途径。

。它是指数为 -1 的一个幂律。本书中将要讨论的现象基本上都可以用幂律表示出来。标度不变性可以从“直线处处看起来都一样”这个简单的事实中看出来。在某个标度上并没有什么特征使这个标度显得很特别,没有卷曲也没有波峰。当然,这一切并不适用于极小或极大的尺度。没有峡湾会比挪威的峡湾大,也没有比水分子还小的峡湾。但是在这两个极限之间存在着各种尺寸的峡湾。在曼弗雷德·斯科特的美妙的《分形、混沌、幂律:来自无穷的天堂的记录》(Fractals, Chaos, Power Laws: Minutes from an Infinite Paradise)一书中,他回顾了自然界中幂律的丰富与辉煌。

因而,把解释复杂系统中呈现的统计特性这个问题转化为数学问题,就是解释潜在的幂律,并且可以进一步转化为指数值这个问题。首先让我们看一看几种不成功的途径。

物理学家们已在处理大的“多体系统”,尤其是处于稳定平衡的系统时积累了很多经验。由原子组成的气体以及平坦海滩上的沙子都是处于平衡态的大系统;它们是“处于平衡的”。如果一个平衡系统受到微小的干扰,例如在某个位置上一粒沙被推了一下,并不会有什么发生。总的来说,处于平衡态的系统不会展现上面谈到的任何有趣的行为,例如灾变事件, 1/f 噪声以及分形。

只有在一种非常特殊的情况下,一个处在热力学平衡态下的封闭系统存在可以由幂律刻画的行为。我们对处于相变的系统的理解已经有了巨大的飞跃,相变时,例如当温度变化时,系统从无序状态变化到有序状态。在两相的临界点处,系统的各种热力学量都处于一个无标度的状态,即幂律。然而,对于这种处于热力学平衡态的封闭系统,我们必须把温度调得非常精确才能让系统处于临界态。但在实验室之外没有人能把参数恰好调到特定的临界点,所以这种情况没有为自然界中盛行的复杂性的发生提供解释。

过去,有一点已或多或少地得到默认,那就是大的系统,如我们在生物学和经济学中发现的系统,像平坦的海滩上的沙子一样,处于一种稳定的平衡。目前流行的经济理论—— 均衡理论, 认为良好的市场、良好的理性等把经济系统带入一种稳定的纳什均衡状态。在这种状态下,没有任何人能通过任何行动改善他自身的处境。在平衡态中,微小的扰动或震动只会导致微小的变动,只是轻微地改变平衡态。系统的反应和作用强度的大小成正比,对平衡系统来说,这种比例关系是“线性的”。偶然性是无关紧要的。小的突发性事件永远不可能带来戏剧性的结果。平衡系统中大的波动只有在所有随机事件都偶然地往同一方向发展时才可能发生,而这种可能性几乎是没有的。因此,均衡理论不能解释实际上正在发生的事,比如为什么股票的价格会无故产生大的波动。

对于生物学来说,现在并不存在一个普适的均衡理论,不过通常人们认为自然界的确处于一种“均衡”之中。从原则上来说,自然界被认为是守恒的,这种观点激励了环境保护者们。毫不奇怪:在人的寿命时限内,自然环境几乎没有什么改变,因而“平衡”这个概念会显得非常自然或者符合直觉。然而,如果自然界处于平衡,那么我们最初是如何来到这个世上的?如果事物处于平衡,它是如何演化的?从定义上来说,处于均衡或平衡的系统不会向任何方向发展。从演化的观点来看,我们现在所看到的自然界(或在我们开始“污染”环境之前的若干年前的自然界)会有优先发展的方向吗?不言而喻,“自然界处于平衡”这样一种观点和“人类中心”这样一种观点紧密相关:我们的自然世界是“合理的世界”。

正如古尔德和埃德里奇指出的那样,显而易见的平衡只不过是处于“行为间歇爆发”和“旧物种灭亡新物种开始出现”这两者之间的一段宁静或稳定的时期。如果我们以某一物种大小的变化来代表它演化的进程,我们同样常常可以发现演化是通过零星爆发的形式发生的。这种现象被称为断续平衡。断续平衡的概念是复杂系统动力学的核心。巨大的间歇性的爆发在平衡系统中无立足之地,但在历史学、生物学和经济学中无所不在。

上述现象没有一种能被平衡态的理论所解释。而另一方面, 我们尚未发展出一套描述大型非平衡系统的普适理论。著名的匈牙利数学家约翰·冯·诺伊曼曾经把非平衡系统的理论称为“非大象的理论”,这意思是说,在这一广阔的领域中并不存在一个唯一的普适性理论。

尽管如此,我们仍然在此试图提出这么一个非大象的理论。我们应当记住这幅图景:一个陡峭的沙堆,产生各种大小的崩塌,与处于平衡状态的平坦沙盒完全不一样。

19 世纪 80 年代,人们对简单动力学系统的理解发生了一场革命。一段时间以来人们意识到在多自由度系统中存在混沌行为。无论我们对它们的初始状态知道得多清楚,甚至对控制它们运动的方程有足够的了解,如同我们对周期性间隔内被推动的秋千或单摆的了解一样,我们都无法预测它们将来的行为。

这场革命是由一位与我工作环境类似的科学家——英国生物学家罗伯特·梅推动的,他在此之前构造了一个简化模型来描述捕食者- 猎物的动力学。有趣的是,这个模型—— 虽然极其简单—— 在一定参数下存在着混沌行为。费根鲍姆为此混沌相变构造了一个简单而优美的理论。在这个模型中,某一年的存活量 xn 可以通过一幅简单“图像”和来年的存活量 xn+1 联系起来:

费根鲍姆用一个便携计算器研究了这幅图像。从 xn 的一个随机值开始,不断利用这个方程来产生随后的年份中的个体数量。参数 λ 如果取值很小,过程最终到达一个固定点,在这之后物种数量不变。λ 取值稍大一点,情况就变成每两年物种数量回到相同的值。如果 λ 取值更大,就变成先是一个四周期循环,然后是八周期循环,直到某个点(费根鲍姆点)就进入了一个完全混沌的状态。在混沌相中,初始数量的一个极小的不确定度随着时间的推移而扩大,使得模型变得完全不可预测。费根鲍姆为这种情形构建了一个美妙的数学理论。这是关于从周期性到混沌这种相变的第一个理论。混沌理论向我们展示了一个简单的系统也能产生不可预测的行为。

混沌信号具有白噪声谱,而不是 1/f 谱。因而可以说混沌系统只不过是一部成熟的随机噪声产生器。如果把 x(或者规则推动的摆的位置)用时间来作图,信号看起来非常像图 7(c)(第 25页)中显示的噪声。它是随机而乏味的。混沌系统没有关于过去的记忆,因而无法演化。然而准确说来,在临界点的位置上,也就是混沌相变发生的地方,有类 1/f 信号的复杂行为[图 7(a)]。复杂态位于可预测的周期行为和不可预测的混沌的分界面上。复杂性只存在于某个非常特殊的点上,而在那些真正导致混沌的 λ 值的点上并不存在。复杂性并不是稳固的!由于我们讨论的所有经验现象—— 分形、 1/f 噪声、大灾难以及齐普夫定律——无所不在,因而它们不依赖于温度、压强或由参数代表的某种东西的细微的选择。借用道金斯的一句名言(这句名言是从英国神父威廉姆·帕雷那儿得来的):自然界是由一位“盲人钟表匠”操纵的,他不能做连续的精细调整。

不仅如此,简单的混沌系统不能够产生像挪威海岸那样的空间分形结构。在主流文献中,你会发现混沌与分形几何的主题一次又一次连在了一起,尽管它们彼此之间毫不相干。这个误区源自混沌的运动能用隐含在抽象相空间中的“奇异吸引子”这样的数学工具来描述。这些奇异吸引子有分形性质,但它们并不是我们在自然界中看到的真实空间中的几何分形。

我们这儿谈到的四种现象——灾难事件的规则性、分形、1/f 噪声以及齐普夫定——在有一点上非常相似,那就是在双对数坐标上它们都表现为一条直线,这就使得我们考虑它们是否仅是同一个原则的不同表示。复杂的行为能够有一个类似牛顿第二定律 F=ma 这样的定律吗?也许自组织临界就是那个潜在的原理。

自组织临界系统演化到复杂的临界态时没有受到任何外界作用的干预。自组织过程发生时经历了一个非常长的暂态时期。复杂行为,无论是地球物理学上的或生物学中的,总是由一个漫长的演化过程产生的。它不能通过在一个比演化过程短的参考时间内研究系统而得以理解。“不懂得历史你就不会了解现在”这句话表达了更深刻、更精确的含义。地震的规律不能够仅仅通过研究在人的寿命时限内发生的地震得以理解,而必须考虑亿万年以来发生的地球物理过程,并且要把我们现在所观察到的考虑在内。生物演化也不能通过在实验室里研究几代老鼠和细菌的演化得以理解。

自组织临界的经典例子就是一堆沙。一个沙堆展示了断续平衡行为,其中由于不断有沙滑下,稳态期被打断。沙的下滑或崩塌是由多米诺骨牌效应造成的,其中单个的沙粒推动一个或更多其他的沙粒从而导致它们下滑。那些下滑的沙粒又轮流地以链式反应的方式和其他沙粒相作用。大的崩塌,而不是逐渐的改变,把质的行为和量的行为连在一起了,从而形成了突发现象的基础。

如果这是现实世界的真实情景,那么我们必须接受生物学、历史学和经济学的观点:不稳定性和大的灾难是不可避免的。由于过去那些特定的不重要事件的结果是偶然的,因而我们也必须放弃详尽的长期决定主义或可预测性。在经济方面,从一种自私的观点来说,我们能尽力而为的就是把灾难转移到邻邦。巨大的灾难性的事件和每天都发生的微小事件都遵从同样的动力学。这种发现和我们通常思考大事件的方式背道而驰,通常的思考方式,正如我们通常所了解的,总是寻找特定的原因(例如一颗下落的陨石导致恐龙的灭绝)来解释巨大的灾难事件。尽管小事件比大事件要多得多,但是系统的改变很大部分都是由大的、灾难性的事件造成的。自组织临界性可以看作是灾难主义的理论依据。

大自然如何运作

(丹麦)帕·巴克 著,

李炜,蔡勖 译

北京大学出版社

购买链接:https://k.youshop10.com/WFAHyljb

作者简介

帕·巴克(Per Bak,1948-2002),丹麦著名物理学家,曾任职于美国布鲁克海文国家实验室(BNL)、丹麦玻尔研究所和伦敦帝国理工学院等。

李炜,华中师范大学物理科学与技术学院教授,德国洪堡学者,德国马克斯-普朗克研究所访问学者。

蔡勖,华中师范大学物理科学与技术学院教授,国家973计划专家咨询组成员。曾任华中师范大学副校长,湖北大学校长。

。它是指数为 -1 的一个幂律。本书中将要讨论的现象基本上都可以用幂律表示出来。标度不变性可以从“直线处处看起来都一样”这个简单的事实中看出来。在某个标度上并没有什么特征使这个标度显得很特别,没有卷曲也没有波峰。当然,这一切并不适用于极小或极大的尺度。没有峡湾会比挪威的峡湾大,也没有比水分子还小的峡湾。但是在这两个极限之间存在着各种尺寸的峡湾。在曼弗雷德·斯科特的美妙的《分形、混沌、幂律:来自无穷的天堂的记录》(Fractals, Chaos, Power Laws: Minutes from an Infinite Paradise)一书中,他回顾了自然界中幂律的丰富与辉煌。

。它是指数为 -1 的一个幂律。本书中将要讨论的现象基本上都可以用幂律表示出来。标度不变性可以从“直线处处看起来都一样”这个简单的事实中看出来。在某个标度上并没有什么特征使这个标度显得很特别,没有卷曲也没有波峰。当然,这一切并不适用于极小或极大的尺度。没有峡湾会比挪威的峡湾大,也没有比水分子还小的峡湾。但是在这两个极限之间存在着各种尺寸的峡湾。在曼弗雷德·斯科特的美妙的《分形、混沌、幂律:来自无穷的天堂的记录》(Fractals, Chaos, Power Laws: Minutes from an Infinite Paradise)一书中,他回顾了自然界中幂律的丰富与辉煌。