An Informational Approach to Emergence

https://link.springer.com/article/10.1007/s10699-022-09883-9

涌现(emergence)可描述为不同组织层次实体之间的关系,在物质、生命、认知和文化等主要层次间的转变十分令人费解。事实上,每一个主要层次都依赖于较低层次,不仅是其构成要素,而且是以某种更形式的方式。François Jacob曾指出,所有这些演化转变(evolutionary transition)都与某种形式记忆的出现有关,包括遗传记忆、神经记忆或语言记忆,这意味着它们具有信息性质。基于这一观点,本文提出一种信息系统的一般模型,可理解为是从有限库存中提取的模块组合。有些信息系统是“语义”模型,即再现环境特征。这其中一部分也是“知情的”(informed),即具有从记忆子系统中衍生出来的模式。可以列出知情系统(informed systems)的层次和组成部分,为知识组织提供一个总体框架,这与哲学本体论和应用信息服务都有联系。

“涌现”是哲学中广泛讨论的现象。在理解所比较的现实的不同方面之间的转变时,某些属性可以在“较高”层次上观察到,但在“较低”层次上观察不到,涌现被认为是还原论的一种替代方案。这种涌现层次的识别与许多领域有关,包括知识组织系统中不同类别实体的安排,我们将在最后一节中简要讨论。

尽管不同哲学家在使用“涌现”一词时有着不同的含义,

我们可以粗略描述其共同含义:涌现的实体(属性或物质)“产生”于更基本的实体,但相对于它们又是“新颖的”或“不可还原的”。(例如,有时人们会说意识是大脑涌现出的属性)。(O’Connor and Wong, 2015)。

这种描述意味着:(1)涌现实体在某种程度上是由“更基本实体”组成的元素构成的,类似于还原论的解释;但(2)它们结合的结果被认为实质上是全新的。熟悉的例子包括化学元素组合形成复合物,比如氧气和氢气结合产生水分子。事实上,水具有某些特性,如作为盐类的良好溶剂,是氧原子或氢原子无法单独产生的。之所以会出现这种情况,是因为水分子倾向于将其氧原子部分朝向带负电荷的离子,氢原子部分朝向带正电荷的离子,从而包围每个盐离子,形成一个将离子隔开的层,因此,作为溶剂是水的一种涌现属性。

对“涌现”的理解可以以一种静态的方式,即在某一特定时期,更基本的实体被组合、组织起来,形成涌现的实体;也可以以一种动态、历史的方式,即在某一时期,基本实体以特定的方式被组织起来,产生涌现的实体。更基本的实体继续存在,与此同时,涌现的实体也在它们的基础上出现。这种解释在过去几个世纪中很常见,与 Lamarck、Darwin、Haeckel、Spencer 等人提出的进化论思想有关,他们认为不同种类的实体是从彼此起源的(Gould,1986;Maynard Smith和Szathmáry,1995;Mayr,1982)。涌现的实体被视为从更基本的实体开始的历史进程的结果,因为在这种进化前,它们根本不存在。

一般来说,由更简单的实体组合而成的实体类别被认为形成一种不同层次的现实(有时被描述为“组织层次”或“整合层次”等)(Kleineberg,2017)。古往今来,哲学家们都在某种程度上承认不同层次的存在。在中世纪,包括石头、植物、动物、人类、天使和上帝在内的一系列层次被描述为“自然阶梯”(the nature ladder,scala naturae)(Lovejoy,1936),现代科学在很大程度上帮助人们认识到,生物由细胞构成,细胞由分子构成,分子由原子构成,原子由费米子构成,从而确定了一系列物质成分相互依存的层次,这些层次之间的关系可被称为物质依赖关系(material dependence)。

另一方面,也有一些转变似乎并不包含物质依赖关系,最典型的例子,也是上面引文中提到的——大脑中涌现意识。虽然在大多数科学家看来,意识确实需要大脑作为物质基础,但不能说意识是由大脑作为物质成分“制造”出来的,就像分子由原子或生物体由细胞制造出来那样。这种情况下,依赖关系不是物质的,而是形式的。

Nicolai Hartmann 的本体论对这种情况进行了相关的模型化。Hartmann在他的著作中,特别是在《现实世界的结构》(The Structure of the Real World,Die Aufbau der realen Welt (1940))一书中,指出了“现实存在”的一系列层次。他认为,这种层次有两种:层次(layers)和层级(strata)。层次(layers)是涌现的实体的集合,它们与下层之间存在“于其上形成”(overforming, Ueberformung)的关系,就像分子于原子之上或有机体于细胞之上一样。另一方面,现实存在的一些主要层级(strata)——包括物质层、有机层、心理层和精神层,这之间的关系是一种“于其上构建”(overbuilding, Uberbauung)的关系,其中低级实体仍然是高级实体的基础,但不是其物质成分(Poli,2001)。

Hartmann 的“于其上建构”关系指出现实中最重要的、但也是最神秘的转变:从物质和生命到心智的转变,以及从心智到“精神”(spirit)的转变——在 Hartmann 看来,“精神”并不具有超自然意义,它主要与文化现象相对应。因此,我们可以把 Hartmann 的“于其上建构”看作是 Chalmers(2002)等人所说的强涌现(strong emergence)的一个案例:“强涌现甚至在原则上都无法从低层次领域的规律中推导出来,而弱涌现只在低层次领域的属性和原则下出乎预料”(Fromm, 2005)。

Hartmann 的本体论和整个科学都旨在将所有现实现象理解为同一个相互联系的现实的一部分,即使是主要层次也可以通过某种解释联系起来。为了支持这一整合模型,需要更好地理解主要层次间这种神秘的依赖关系。

诺贝尔奖获得者、遗传学家François Jacob曾在多篇文章和著作中讨论过生命的本质,我们认为,解决主要层次涌现问题的重要线索可以在他的著作中找到。Jacob(1975)在获得雷蒙奖的演讲中说:

与无生命的躯体相比,有生命的躯体的特别之处在于它们对过去经验的记录和传承。事实上,进化的两个断点,即生命的出现在先,思想和语言的出现在后,都分别对应着记忆系统的形成,即遗传系统和神经系统的形成。

Jacob 在这里指出两个“断点”分别对应于 Hartmann 的层级之间的转变:从物质到有机体的转变和从有机体到精神的转变,第三个转变,即从精神到文化的转变,被Jacob归结为“思想和语言的转变”。事实上这可以更好地分析为两个不同的断点——有知觉的动物出现了思想,然后在人类文化中出现了语言。事实上,这被大多数哲学家列为两个不同层次的步骤。Poli(2001)认为,按照 Luhmann 的观点,心智和社会/文化实际上是共同进化的,但这毕竟可以在同时存在的任何两个层面上得到证实。

无论如何,Jacob的主要观点是,这种断点的性质与“记忆系统的形成”有关,这一观点被称为雅各布定律(Jacob’s Law)。雅各布定律指出,高层级之所以是真正的新层级,是因为它们拥有新的信息存储方式:分别是遗传密码、神经系统和语言。最近,Henriques(2003)也将主要层次与新的信息存储和处理方式联系起来,其主要观点是,这些新事物具有信息性质,而非物质性质,作为一种非物质依赖性,强涌现的“奥秘”就在于此。

记忆系统记忆什么?在生物体内,基因作为结构的记忆发挥作用,这些结构已被证明适合生物体的生存环境。基因传递核苷酸序列,引发特定的蛋白质合成,包括结构蛋白质和酶蛋白质,而生物体的特性就是这些蛋白质的结果,换句话说,基因中传递的特定序列是适应环境的特征记忆。雅各布定律表明,即使在随后的主要层次(认知和文化)中,也会传递一些使系统适应环境的信息,尽管这次传递的媒介不同:分别是神经系统和语言符号。而所有这些层次的共同点是,存储的信息使系统具有适应性。

由于本文欲研究的是现实的各个组织层次,因此要从最广义的角度看待信息。事实上,近几十年来,信息的概念已被广义化:从有生命的生物之间的交流,到相互影响的任意两个系统之间这种更为抽象意义的交流(Dretske,1981;Haefner,1992;Hofkirchner,2010;Bawden&Robinson,2020;Ridi,2020),在这种广义定义下,决定原子中电子轨道的量子数,或决定晶体形状的化学结构也是信息。

用 Gregory Bateson(1972)的名言,信息被描述为“产生差异的差异”,Floridi(2009)认为“差异”是各种关系中最基本的关系,因为它是唯一一种关系,其意义不取决于所连接的实体性质。用他的话说,现实中的任何间断都是“数据”,而数据影响其他实体的方式就是“信息”。现在,一些学者认为信息是最基本的实体,甚至先于能量和物质:事实上,物质可能来源于信息——用John Wheeler的话说,“一切来自比特”(it from bit),而不是相反(Davies & Gregersen,2014)。从这个角度看,应该把真实实体看作是交换信息的系统。

虽然任何互动都可被视为信息交换,但某些实体似乎以特别有趣的方式容纳信息,因为它们的不连续性并不完全是混乱的,而是形成特定元素集的模式。本文将把它们称为信息系统(informational systems),并将尝试起草一份关于其特性的正式纲要。

根据 Bunge(1979)的观点,任何系统都可以形式化为由某些组成(C)、某些结构(S)和某些环境(E)构成的集合:σ= (C, S, E)。特别指出,在信息系统中:

• C 由一组有限的可重复元素组成,可称其为模块,它们都属于同一类型,尽管存在不止一种:想想蛋白质中有 20 种氨基酸,或英语中有 26 个不同字母;

• S 包含一系列句法规则,它们控制着模块排列的可能序列:想想英语中某些辅音序列的非法性,如-tkfp-,或q后面必须出现u。请注意,为了简单起见,我们以单维序列(即n个序列)为例,但二维(矩阵)或更高维(张量)的序列也是可能的。

总之,任何由属于有限集合的模块经处理组成的实体都是一个信息系统。在离散数学中,它们可被视为具有重复的倾向,长度为k,取自给定数量的模块n≥2(n=2的最简单情况是仅由0和1组成的二进制字母表)。

在大量可能的排列组合中,单调的结构如“1010101010……”并不有趣;相反,完全随机的排列组合也不有趣,其中所有符号的频率趋于相等,就像正常数字(Borel, 1909)和博尔赫斯的巴别图书馆中的大多数书籍。只有介于有序和混乱之间,也就是组织,才使世界变得有趣:在“124812481248…… ”这样的序列中可以找出值得关注的相关规则和属性。

考虑信息系统的一个子集,本文称之为语义系统(semantic systems,τ),其中的结构具有受环境影响的附加属性:S ← E。例如,街道上的碎石可以被描述为一个二维信息系统,其模块是各种大小的鹅卵石,包括没有鹅卵石的自由空间。在给定时间内,整个道路上卵石的排列可能是随机的,然而,汽车反复通过会使鹅卵石移动,因此随着时间推移,街道中间将拥有最多自由空间,而较大的鹅卵石将集中在街道两侧。Bickhard和Campbell(2003年)将此描述为环境选择的一个例子,这里的环境就是汽车。本文观点是,经过一段时间后,系统结构会反映其特定环境,这种系统被称为语义系统,因为它传达了环境信息,即汽车过境的痕迹。

“穿绿衣服的孩子们安静地睡觉”,在这个句子中,词语的选择和顺序反映了环境结构,在这个环境中确实有一些孩子在睡觉,因此它是语义的;另一方面,类似于Chomsky著名例子中的句子“无色的绿色主意愤怒地睡觉”(colourless green ideas sleep furiously),虽然其句法结构S完全合法,但却不具有语义性,因为S在环境中没有对应关系,也就是说,它不是环境的模型(尽管在严格的语言学术语中具有一定的“语义性”)。

通俗地说,语义系统与语言系统(linguistic systems)一样,被认为属于文化的最高层次,然而,人们对语义的扩展意义也适用于较低层次的系统,它们的基本特征仍然是一样的:具有反映环境某些属性的模型结构。在认知层面,对实际情况的心理表征显然具有语义性和适应性,因为它能让主体了解其所处的环境。即使在生命层次上,生物体的结构也具有语义性,因为它符合环境特征——例如鱼的流体力学形状,或者在洛伦兹(Lorenz)(1973)的另一个例子中,马蹄的平坦形状作为草原地理特征的模型。

5. 知情系统(Informed Systems)

语义系统的基本形式可能只是受环境特征影响的模式。道路两旁的鹅卵石就是如此,冰川侵蚀产生的U形山谷也是如此,它们只是实物模型的另一种表现。另一方面,本体论似乎特别关注包含记忆成分的语义系统,如基因组、神经系统和语言,因为根据雅各布定律,这些系统与新的主要组织层次的涌现有关。

接下来,本文尝试用更精确的术语来描述记忆的关键作用,记忆的作用是跟踪那些在进化史上被证明是成功的特定组合。语义系统本身只有在其原始环境条件持续存在的情况下才是稳定的,例如,只要道路上的交通状况保持不变:一旦出现任何新的扰动,例如一场风暴,语义系统就会遭到破坏;另一方面,记忆子系统的出现可以跟踪更有组织的模式并将其复制,就像子系统独立于核心语义系统本身一样。例如,一个生物个体可能因疾病或意外等偶然原因而毁灭,但如果它的基因组一直保留在后代中,那么它就会通过蛋白质合成过程和随后的本体发育再次繁殖出类似的生物体。

因此,记忆作为一种专门的子系统,可以保持和复制语义系统的结构。我们将这种高级系统称为知情系统(informed systems,λ),因为它们的形式是某些“指令”的结果。也就是说,在知情系统中,核心语义系统τ(环境模型)由记忆子系统(μ)提供信息。此外,通常还有更多的子系统(ε),它们专门负责调解模型与环境间的关系,就像计算机中的外围设备一样:它们是传感器(想想生物体中的感觉器官,或恒温器中的温度计)和效应器(想想生物体中的肌肉,或人工制品中的装置)。

总而言之,知情系统 λ 是由三种子系统组成的集合:λ=(μ,τ,ε)

其中核心模型系统 τ ,(1) 由存储器 μ 提供信息,(2) 通常通过传感器和效应器 ε 与环境 E 进行双向交互:

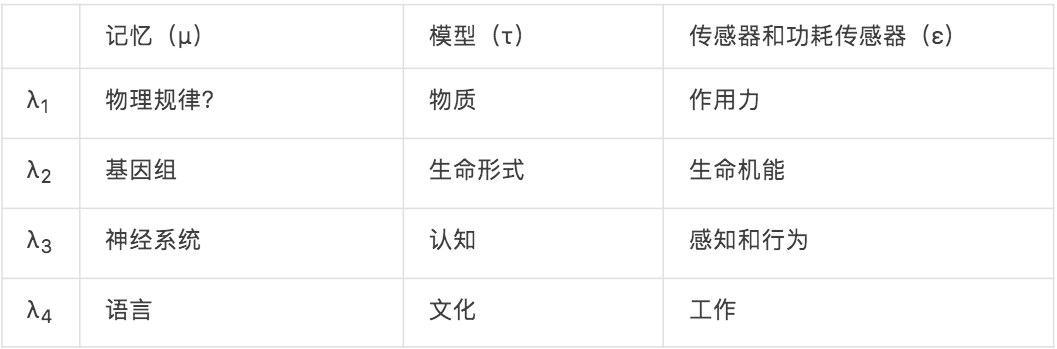

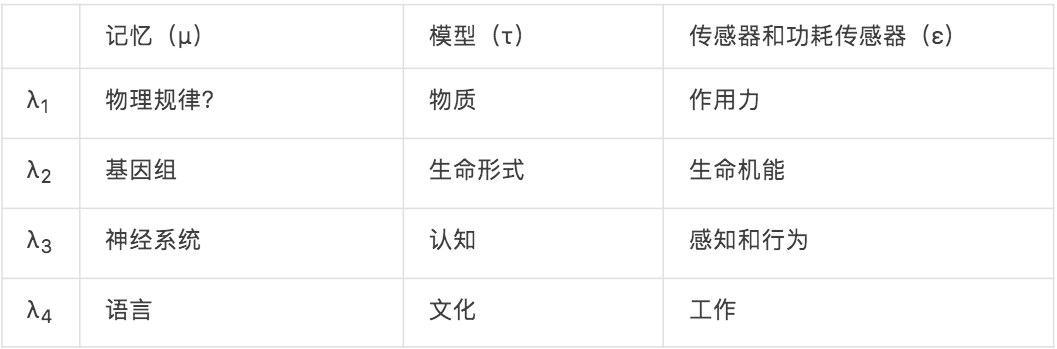

我们接下来从现实的主要层次模型化为知情系统的角度来考虑问题。上文提到的每一种记忆——基因组、神经系统和语言——都与表1所列的知情系统λ的一个主要层次相对应:生命、认知和文化。基因通过转化为控制新陈代谢的氨基酸序列,为细胞、生物体及其种群提供信息;储存在神经元中的经验为动物行动提供信息;从他人处学到的语言通过口头或书面的规范和习俗为民事机构的结构提供信息。各种子系统管理着系统与环境的双向互动。

表1 知情系统的主要层次

表1只是一个草案,它还存在各种问题。例如,我们尚不清楚原子或晶体等物质系统是否也由一些假设记忆提供信息——我们暂时将这些称为“物理定律”,在此应将其理解为自然界的固有定律(其存储方式尚未确定)而不是人类研究的创造物。

事实上,本文的方法也遵循 Hartmann(1940,1949)和 Feibleman(1954)确定的层次定律(law of levels),根据该定律,任何层次 λn 的存在都与随后涌现出的层次 λn+1、λn+2 ……无关,反之则不然:层次 λn 确实需要层次 λn-1、λn-2 等的存在才能出现。没有物质基础就不可能有生命形式,没有认知系统就不可能有文化。

另一个研究方向是确定属于主要层次的次要层次。物质表现在不同层次的组织中,包括原子系统、分子、集合体、天体等;生命表现在细胞、有机体、种群等层次;文化包括经济、社会、机构、艺术和学术等。这些次要层次之间的关系并不是基于任何新记忆系统的出现及其特有的形式依赖性,而仅仅是仍然基于同类记忆的更复杂的组织模型的方式:例如,生物体及其种群仍然基于和细胞相同的遗传记忆。

上文将这些次要层次间的关系描述为物质依赖性,或 Hartmann 的“于其上形成”;另一方面,物质本身是从能量中涌现的一个层次,本文提出的方案仍然需要涵盖基础物理学中研究的前物质实体,如场、时空或信息本身,它们可能位于基本层次 λ0,因此对本体论的探索仍未结束。

表1 知情系统的主要层次

表1只是一个草案,它还存在各种问题。例如,我们尚不清楚原子或晶体等物质系统是否也由一些假设记忆提供信息——我们暂时将这些称为“物理定律”,在此应将其理解为自然界的固有定律(其存储方式尚未确定)而不是人类研究的创造物。

事实上,本文的方法也遵循 Hartmann(1940,1949)和 Feibleman(1954)确定的层次定律(law of levels),根据该定律,任何层次 λn 的存在都与随后涌现出的层次 λn+1、λn+2 ……无关,反之则不然:层次 λn 确实需要层次 λn-1、λn-2 等的存在才能出现。没有物质基础就不可能有生命形式,没有认知系统就不可能有文化。

另一个研究方向是确定属于主要层次的次要层次。物质表现在不同层次的组织中,包括原子系统、分子、集合体、天体等;生命表现在细胞、有机体、种群等层次;文化包括经济、社会、机构、艺术和学术等。这些次要层次之间的关系并不是基于任何新记忆系统的出现及其特有的形式依赖性,而仅仅是仍然基于同类记忆的更复杂的组织模型的方式:例如,生物体及其种群仍然基于和细胞相同的遗传记忆。

上文将这些次要层次间的关系描述为物质依赖性,或 Hartmann 的“于其上形成”;另一方面,物质本身是从能量中涌现的一个层次,本文提出的方案仍然需要涵盖基础物理学中研究的前物质实体,如场、时空或信息本身,它们可能位于基本层次 λ0,因此对本体论的探索仍未结束。

按照这种思路发展出的本体论具有双重意义。首先,本体论本身可以作为世界的模型,满足人们理解现实的智力需求(纯本体论)。其次,它可以作为方案来源用于组织人们关于世界的知识,以便在学术活动中找到并重新使用这些信息(应用本体论)。这些方案被称为知识组织系统(knowledge organizations systems , KOS),是不断扩展的知识组织领域的核心对象(Dalhberg, 1993; Hjørland, 2016; Gnoli, 2020)。

虽然知识组织可以被理解为一个普遍的哲学问题,但大部分知识组织文献都来自图书馆和信息科学界。这就将本文的研究与信息的另一个特别含义联系起来,信息现在被理解为记录在文件中的文化人工制品(Gnoli, 2019, 第4节;Bawden & Robinson, 2020, 第2.2节)。

知识组织系统的主要类型包括:用于书目目的的分类方案、信息检索时的受控术语词库、科学或商业信息建模时的分类法,以及在知识工程中开发的形式化本体。哲学 KOS、教育 KOS 和书目 KOS 之间的联系早在 Bliss(1929)就已经认识到了,他就是广为人知的书目分类方案的作者。

尽管自动检索数字文本的新技术热潮掩盖了知识组织领域的研究,但它作为信息时代的一个重要组成部分正日益得到认可。任何知识组织系统最终都必须基于对世界的某种概念排序,提供这种秩序并不断加以完善,取决于哲学本体论。

本文认为,将信息和记忆作为概括性概念来解释不同层次实体的涌现方法,可以在这方面做出贡献。

-

Bateson, G. (1972). Form, substance and diference. In Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology (pp. 454–471). University of Chicago Press.

-

Bawden, D., & Robinson, L. (2020). Still minding the gap? Refecting on transitions between concepts of information in varied domains. Information, 11(2), 71.

-

Bickhard, M. H., & Campbell, D. T. (2003). Variations in variation and selection: The ubiquity of the variation-and-selective-retention ratchet in emergent organizational complexity. Foundations of Science, 8, 215–282.

-

Bliss, H. E. (1929). The organization of knowledge and the system of the sciences. Holt.

-

Borel, E. (1909). Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques. Rendiconti del Circolo matematico di Palermo, 27, 247–271.

-

Bunge, M. (1979). Treatise on basic philosophy 4: Ontology II: A world of systems. Reidel.

-

Chalmers, D.J. (2002). Varieties of emergence. Templeton Foundation Workshop on emergence, Granada, August 2002. Retrieved October 21, 2022, from https://consc.net/papers/granada.html.

-

Dahlberg, I. (1993). Knowledge organization: Its scope and possibilities. Knowledge Organization, 20(4), 211–222.

-

Davies, P., & Gregersen, N. H. (Eds.). (2014). Information and the nature of reality: From physics to metaphysics. Cambridge University Press.

-

Dretske, F. (1981). Knowledge and the fow of information. MIT Press.

-

Feibleman, J. K. (1954). Theory of integrative levels. British Journal for the Philosophy of Science, 5(17), 59–66.

-

Floridi, L. (2009). A defence of informational structural realism. Synthese, 161, 219–253.

-

Fromm, J. (2005). Types and forms of emergence. Arxiv. Retrieved August 16, 2022, from http://arxiv.org/abs/nlin/0506028.

-

Gnoli, C. (2019). Levels of information, and library and information science as a science of mentefacts. In Proceedings of the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Ljubljana, June 16–19, 2019. Information Research, 24(4). Retrieved October 22, 2022 from http://www.informationr.net/ir/24-4/colis/colis1903.html.

-

Gnoli, C. (2020). Introduction to knowledge organization. Facet.

-

Gould, S. J. (1986). Evolution and the triumph of homology, or why history matters. American Scientist,74(1), 60–69.

-

Haefner, K. (Ed.). (1992). Evolution of information processing systems: An interdisciplinary approach for a new understanding of nature and society. Springer.

-

Hartmann, N. (1949). Neue Wege der Ontologie. Kohlhammer. Engl transl: New Ways of Ontology. Greenwood Press, 1952.

-

Hartmann, N. (1940). Die Aufbau der realen Welt: Grundriß der allgemeinen Kategorienlehre. De Gruyter.

-

Henriques, G. R. (2003). The tree of knowledge system and the theoretical unifcation of psychology. Review of General Psychology, 7, 150–182.

-

Hjørland, B. (2016). Knowledge organization. Knowledge Organization, 43(6), 475–84.

-

Hofkirchner, W. (2010). Twenty questions about a unifed theory of information: A short exploration into information from a complex systems view. Emergent Publications.

-

Jacob, F. (1975). Évolution et réalisme. Fondation Charles-Eugène Guye, Prix Arnold Reymond décerné le 5 décembre 1974 à M le professeur François Jacob (pp. 21–34). Payot-Librairie de l’Université.

-

Kleineberg, M. (2017). Integrative levels. Knowledge Organization, 44(5), 349–379.

-

Lorenz, K. (1973). Die Rückseite des Spiegels: Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens. Piper. Engl. transl.: Behind the mirror: A search for a natural history of human knowledge. Methuen Jovanovich, 1976.

-

Lovejoy, A. O. (1936). The Great Chain of Being: A study of the history of an idea. Harvard University Press.

-

Maynard Smith, J., & Szathmáry, E. (1995). The major transitions in evolution. Freeman-Spektrum.

-

Mayr, E. (1982). The growth of biological thought: Diversity, evolution, and inheritance.

-

O’Connor, T., & Wong, H.Y. (2015). Emergent properties (substantive revision). In Zalta, E.N. (Ed.), Stanford encyclopedia of philosophy. Retrieved August 16, 2022, from https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/win2015/entries/properties-emergent/.

-

Poli, R. (2001). The basic problem of the theory of levels of reality. Axiomathes, 12(3–4), 261–283.

-

Ridi, R. (2020). La piramide dell’informazione: una proposta. AIB studi, 60(2), 219–267 and 60(3), 527–551. Retrieved October 22, 2022 from https://aibstudi.aib.it/issue/archive.

新信息论:从分解到整合

因果涌现读书会第四季招募中

什么是意识?意识能否度量?机器能否产生意识?对于意识问题,人们可能即将迎来一个大的突破,各种有关意识的理论正如雨后春笋般展现出勃勃生机。其中神经科学家 Giulio Tononi 的整合信息论(IID)被认为是最有前景的意识理论之一。如果说意识是大脑神经活动的一种涌现结果,那么刻画涌现便成为理解意识过程中一个重要环节。因果涌现理论目前发展出两个派别,除了 Erik Hoel 的有效信息因果涌现框架,还有一个是 Rosas 的信息分解(PID)框架,此后 Rosas 基于此进一步提出融合整合信息论的信息分解框架 ΦID,尝试构建新的意识理论。

一边是信息整合(IIT),一边是信息分解(PID),看似分裂,实际上都是对香农经典信息论的进一步发展。因果涌现读书会第四季「新信息论:从分解到整合」由北京师范大学系统科学学院教授、集智俱乐部创始人张江老师领衔发起,旨在梳理信息论领域的发展脉络,从香农的经典信息论开始,重点关注整合信息论和信息分解这两个前沿话题,及其在交叉领域的应用。希望通过对这些“新信息论”度量指标的深入探讨,帮助我们理解什么是意识,什么是涌现,并找到不同学科,不同问题背后的统一性原理。

表1 知情系统的主要层次

表1 知情系统的主要层次